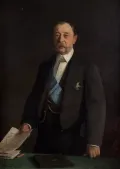

Толстой Дмитрий Андреевич

Толсто́й Дми́трий Андре́евич [1(13).3.1823, Москва – 25.4(7.5).1889, Санкт-Петербург], граф, российский государственный деятель, действительный тайный советник (1872), гофмейстер (1861/1862), почётный член Петербургской академии наук (1866). Из рода Толстых. Окончил Царскосельский лицей (1842, с большой золотой медалью).

Начало карьеры

С 1843 г. на государственной службе. Чиновник особых поручений (1847–1851) и вице-директор (1851–1853) Департамента духовных дел иностранных исповеданий МВД. Директор канцелярии Морского министерства (1853–1860). Член Главного правления училищ Министерства народного просвещения (1860–1861), управляющий Департаментом народного просвещения (ноябрь – декабрь 1861). Сенатор (с 1861/1862), участник подготовки судебной реформы 1864 г.

Во главе Синода

Обер-прокурор Синода [3(15) июня 1865 – 4(16) апреля 1880], член Государственного совета (с 1865). Фактически в русле Великих реформ осуществил церковные преобразования. Доступ в духовные семинарии был открыт всем православным, отменено наследование приходов (1867), детям духовенства предоставлена возможность выходить из духовного сословия и избирать любой род деятельности (1869). По инициативе Толстого в 1869–1879 гг. упразднены около 2 тыс. приходов, повышены оклады содержания причтов, введены выборы благочинных и епархиальные съезды духовенства. В 1869–1873 гг. подготовил реформу духовного суда на принципах судебной реформы 1864 г. (не реализована из-за противодействия высшего духовенства, объявившего её неканоничной). Активный участник организации воссоединения униатов Холмской епархии с Русской Православной Церковью (1875, воссоединены 250 тыс. человек). По инициативе Толстого был сохранён обширный комплекс документов Синода 18 в., предназначавшихся к уничтожению.

Министр народного просвещения

Одновременно с должностью обер-прокурора Синода занимал пост министра народного просвещения [14(26) апреля 1866 – 4(16) апреля 1880]. По его предложению воссоздан Варшавский университет (1869), основан Томский университет (1878, открыт в 1888), открыт Сельскохозяйственный институт в Новой Александрии (1869), созданы первые специальные учебные заведения для подготовки учителей гимназий. При поддержке Толстого организованы высшие женские курсы в Москве (1872), Казани (1876), Санкт-Петербурге (1878), Киеве (1878), получавшие казённые субсидии. Пытался усилить контроль за политической благонадёжностью студентов. Начал подготовку нового устава университетов с целью ограничить их автономию (утверждён в 1884). Инициатор реформы гимназий 1871 г., которую подготовил при участии идейных соратников – М. Н. Каткова и П. М. Леонтьева (упор на изучение латинских и древнегреческих языков, на которые отводилось свыше 37 % учебного времени, получил в обществе название «толстовского классицизма»). Преобразовал реальные гимназии в реальные училища (1872), выпускники которых не могли поступать в университеты. Содействовал массовому открытию новых средних учебных заведений (созданы 25 мужских гимназий, 63 мужские прогимназии, 57 реальных училищ, 76 женских гимназий, свыше 150 женских прогимназий). Сторонник введения обязательного начального образования крестьян. Создал систему управления начальной школой, просуществовавшую до 1917 г.: настоял на учреждении в земских губерниях должностей инспекторов и директоров народных училищ (1869, 1874), председателями училищных советов стали по должности предводители дворянства (1874). Один из основателей Русского исторического общества (1866). Содействовал периодическому проведению съездов русских естествоиспытателей (с 1867) и юристов (с 1872), археологических съездов (с 1869).

Президент Петербургской Академии наук [с 25 апреля (7 мая) 1882].

Во главе Министерства внутренних дел

Министр внутренних дел [30 мая (11 июня) 1882 – 25 апреля (7 мая) 1889], один из идеологов «контрреформ» 1880–1890-х гг. Усилил цензурное давление на печать; под его руководством подготовлены Временные правила о печати 1882 г., в 1884 г. под контроль министра внутренних дел поставлены публичные библиотеки. По предложению Толстого расширены основания для административной высылки, усилен полицейский надзор за высланными лицами.

Толстой разработал закон «О даровании раскольникам некоторых прав гражданских по отправлению ими духовных треб» (1883), который разрешал старообрядцам занимать выборные должности в органах местного самоуправления, заниматься торгово-промышленной деятельностью, получать паспорта на общих основаниях, открывать часовни и молитвенные здания с разрешения министра внутренних дел и др. При участии Толстого крестьянам разрешено переселяться на казённые земли только с разрешения МВД и Министерства государственных имуществ (1889). В 1886 г. представил императору Александру III программу реформ местного управления, которая отчасти была реализована с созданием института земских начальников (1889) и изданием Земского положения 1890 г. (однако предложения Толстого о замене выборных земских управ назначаемыми и о полном подчинении земств губернским властям были отклонены).

Научные труды

В книге «История финансовых учреждений России со времени основания государства до кончины императрицы Екатерины II» (СПб., 1848; Демидовская премия, 1847) показал общие черты истории русских налогов, сборов, натуральных повинностей и финансовых учреждений с аналогичными институтами западноевропейских стран.

Критически рассматривал роль Римско-католической церкви в истории России («Римский католицизм в России», т. 1–2, 1876, впервые издано на французском языке в Париже в 1863–1864; доктор философии Лейпцигского университета, 1864).

Автор исследований по истории российского образования 18 в. Публиковал исторические документы в журналах «Русский архив», «Русская старина» и др. По инициативе Толстого Русское историческое общество в 1870-е гг. начало издавать документы, касающиеся жизни и деятельности императрицы Екатерины II. Содействовал учреждению в 1872 г. Комиссии для собирания материалов к изданию «Письма и бумаги императора Петра Великого» (издаются с 1887).

Владел имениями в Юрьев-Польском уезде Владимирской губернии, Михайловском уезде Рязанской губернии.

Награждён орденами Святой Анны 1-й степени (1865), Белого Орла (1869), Святого Александра Невского (1871), Святого Андрея Первозванного (1883), Святого Владимира 1-й степени (1888) и др.

Был женат [с 8(20) ноября 1853] на Софье Дмитриевне, урождённой Бибиковой [1827–8(21).1.1907], дочери Д. Г. Бибикова.

Похоронен в селе Маково Михайловского уезда Рязанской губернии (ныне Михайловского района Рязанской области).