Катков Михаил Никифорович

Катко́в Михаи́л Ники́форович [по уточнённым данным, 6(18).11.1817, Москва – 20.7(1.8).1887, село Знаменское, Садки тож Московского уезда Московской губернии, ныне в черте г. Москва], российский общественный и политический деятель, один из наиболее влиятельных публицистов Российской империи 2-й половины 19 в., тайный советник (1882). Из семьи мелкого чиновника, выслужившегося в личные дворяне. Потомственный дворянин (с 1863). Окончил словесное отделение Московского университета (1838).

Биографические сведения до начала 1850-х гг.

С 1837 г. член кружка, организованного Н. В. Станкевичем. Автор переводов стихотворных произведений (например, Г. Гейне, У. Шекспира), а также критических статей. Испытал влияние немецкой классической философии, особенно «философии откровения» Ф. В. Шеллинга, чьи лекции слушал в 1840–1842 гг. в Берлинском университете.

Адъюнкт кафедры философии Московского университета (1845–1850).

Издатель и публицист

Редактор газеты «Московские ведомости» (в 1851–1855 и 1863–1887; с 1863 вместе со своим другом и единомышленником П. М. Леонтьевым арендовал эту газету у Московского университета). В 1850-е гг. изменил облик газеты, расширил её объём и тематику, активно привлекая к сотрудничеству профессоров университета. Основатель (1856) и, вплоть до своей смерти, редактор-издатель (совместно с Леонтьевым) журнала «Русский вестник». Благодаря неоднократным объяснениям с цензурой способствовал расширению круга вопросов, дозволенных к обсуждению в печати. Отличался авторитарной манерой редактирования журнала; в частности, неоднократно публиковал литературные произведения, внося в них собственную правку без ведома авторов. Многие писатели крайне негативно отзывались о сотрудничестве с издателем «Русского вестника»; вместе с тем именно в журнале Каткова впервые увидели свет важнейшие произведения многих великих русских писателей 2-й половины 19 в., в том числе Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева.

Взгляды на государственное устройство России и её внутреннюю политику

Стержнем мировоззрения Каткова стали православная религиозность и идея служения интересам государства. Первоначально его политические взгляды были умеренно либеральными; он был сторонником британской политической модели. Сквозной идеей в его публицистике была идея о первостепенности государственных интересов, выразителем которых является монархия как единственно возможная, по мнению Каткова, верховная власть в России.

Будучи убеждён в существовании божественного плана и высшей цели развития всех народов, Катков представлял историю России как цепь закономерных явлений, целью которых являлось создание могущественного государства. Осуждал тайные организации, разрушающие государство, вне зависимости от того, какие идеи они исповедуют, и видел единственный путь развития общества в союзе просвещения и сильной государственной власти. С середины 1850-х гг. его взгляды постепенно эволюционировали. К концу 1850-х гг. лейтмотивом статей Каткова стал тезис о том, что «истинное развитие совершается не ломкою и уничтожением, а преобразованием, которое пользуется бережно всеми элементами, находимыми в действительности». Кульминацией развития этих идей стала статья «К какой принадлежим мы партии» (Русский вестник. 1862. № 2), спровоцировавшая дискуссию между Катковым и А. И. Герценом, в ходе которой Катков добился права открыто полемизировать с газетой Герцена «Колокол» в российской печати. Одновременно вёл борьбу с редакцией журнала «Современник».

В период Польского восстания 1863–1864 гг. резко осудил действия повстанцев с национально-государственных позиций, доказывал, что т. н. польский вопрос не являлся исключительно вопросом самоопределения поляков, но и затрагивал интересы русского, белорусского, украинского, литовского и еврейского народов, живших на территориях, входивших в сферу притязаний повстанцев. Причины восстания видел не столько в политическом и социально-экономическом положении Царства Польского, сколько в происках придворной группировки во главе с великим князем Константином Николаевичем – наместником Его Императорского Величества в Царстве Польском. Выступал за решительные меры при подавлении восстания, поддерживая действия генерал-губернатора Северо-Западного края М. Н. Муравьёва.

В 1860-е гг. поддерживал Великие реформы императора Александра II, однако к 1870-м гг. охладел к ним, а после убийства государя народовольцами (1881) перешёл на позиции крайнего консерватизма и выступил за проведение ряда контрпреобразований, которые, как он полагал, были необходимы для сохранения стабильности в государстве и для его благополучного развития.

В период подготовки земской реформы 1864 г. выступал за введение органов самоуправления с широкими полномочиями, в том числе с правом обсуждать политические вопросы. Считал, что решающий голос в этих органах должен принадлежать крупным землевладельцам, способным противостоять произволу бюрократии. В 1870-е гг. начал рассматривать земства как органы с исключительно хозяйственной компетенцией; в 1880-е гг. пришёл к заключению, что «земский парламент» оказался несовместим с самодержавием и должен быть упразднён.

С начала 1870-х гг. выступал с критикой судебной реформы 1864 г., особенно суда присяжных, к которому, по его мнению, российское общество не было готово. После вынесения в 1878 г. судом присяжных оправдательного приговора В. И. Засулич повёл в печати кампанию против либеральной общественности («интеллигенции»). В 1884 г. критика Катковым судебной системы «как особого самоправного государства» приобрела систематический характер.

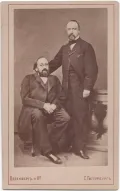

С начала 1860-х гг. выступал за необходимость развития в России классического среднего образования по прусскому образцу:  Павел Леонтьев и Михаил Катков. 1880–1886. Из собрания Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля.сосредоточение внимания учащихся на нескольких основных предметах – такими Катков считал латинский и древнегреческий языки, а также математику, составлявшие, по его представлению, «общий корень всех умственных специальностей». В 1867 г., с целью показать на практике преимущества «классицизма», совместно с П. М. Леонтьевым основал Катковский лицей (открыт в 1868), возглавлял его в 1879–1887 гг. Имея большое влияние на министра народного просвещения графа Д. А. Толстого, в 1871 г. добился пересмотра реформы гимназий 1864 г. в соответствии с принципами, которые отстаивал. В области университетского образования первоначально поддержал широкую автономию советов университетов, установленную Университетским уставом 1863 г. Однако с начала 1870-х гг. стал считать её фактором развития нигилизма и многих других осуждавшихся им явлений 1860–1870-х гг. Главной целью предлагавшихся Катковым преобразований высшей школы было установление более строгого государственного контроля над студенчеством и профессурой. Выступал также за то, чтобы проводить практические занятия, ввести институт приват-доцентов и соревновательность в чтении лекционных курсов, заменить курсовые экзамены выпускными государственными экзаменами по общим для всех университетов программам (планы Каткова с незначительными изменениями реализованы Университетским уставном 1884).

Павел Леонтьев и Михаил Катков. 1880–1886. Из собрания Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля.сосредоточение внимания учащихся на нескольких основных предметах – такими Катков считал латинский и древнегреческий языки, а также математику, составлявшие, по его представлению, «общий корень всех умственных специальностей». В 1867 г., с целью показать на практике преимущества «классицизма», совместно с П. М. Леонтьевым основал Катковский лицей (открыт в 1868), возглавлял его в 1879–1887 гг. Имея большое влияние на министра народного просвещения графа Д. А. Толстого, в 1871 г. добился пересмотра реформы гимназий 1864 г. в соответствии с принципами, которые отстаивал. В области университетского образования первоначально поддержал широкую автономию советов университетов, установленную Университетским уставом 1863 г. Однако с начала 1870-х гг. стал считать её фактором развития нигилизма и многих других осуждавшихся им явлений 1860–1870-х гг. Главной целью предлагавшихся Катковым преобразований высшей школы было установление более строгого государственного контроля над студенчеством и профессурой. Выступал также за то, чтобы проводить практические занятия, ввести институт приват-доцентов и соревновательность в чтении лекционных курсов, заменить курсовые экзамены выпускными государственными экзаменами по общим для всех университетов программам (планы Каткова с незначительными изменениями реализованы Университетским уставном 1884).

Резко осуждал политику Министерства финансов по «прививанию» в России западного «биржевого капитализма», подчёркивал самобытный характер российского народного хозяйства. Выдвинул программу развития автаркической «национальной» экономики, отгороженной от западноевропейских стран таможенными барьерами. Сторонник протекционизма, настаивал на расширении государственного вмешательства в экономику, усилении контроля над частным предпринимательством, предлагал выкупить все частные железные дороги в казну, ввести винную и табачную монополии и др. С целью изоляции России от мирового рынка рекомендовал отказаться от восстановления металлического денежного обращения и сохранить бумажный кредитный рубль как национальную денежную единицу.

Внешнеполитические взгляды

В вопросах внешней политики иногда вступал в прямую конфронтацию с Министерством иностранных дел, неоднократно вызывая недовольство монарха. Полагал, что в условиях изменчивой международной обстановки у России не может быть постоянных союзников или противников. Эта прагматическая позиция вела к изменениям его внешнеполитических симпатий. Так, во время Польского восстания 1863–1864 гг. Катков выступал против Франции как союзника повстанцев, однако затем настаивал на сближении России с Францией в противовес Великобритании. Во время франко-германская войны 1870–1871 гг. выступил в поддержку Пруссии, рассматривая её как новую силу, способную стать союзником России в борьбе с Австро-Венгрией и Великобританией. После Берлинского конгресса 1878 г. вновь выступал за союз с Францией, однако в 1882 г., после сближения Франции и Великобритании, вернулся к убеждению о необходимости союза с Германской империей. В 1886 г. начал кампанию против неё, пытаясь убедить правительство в выгодности сближения с Францией. В Восточном вопросе первоначально был противником расчленения Османской империи и военного вмешательства России в её дела, однако по мере обострения восточного кризиса в середине 1870-х гг. выступил за самые решительные действия.

Влияние М. Н. Каткова на правительственные решения

Являлся одним из главных авторитетов в русской политической журналистике. Сила его публицистики во многом была вызвана умением сочетать охранительные идеи с выступлениями против действий отдельных высших чиновников, что придавало изданиям Каткова определённую оппозиционность. К его деятельности в целом благосклонно относились императоры Александр II и особенно Александр III. В период «контрреформ» 1880–1890-х гг. во многом по настоянию Каткова были уволены со своих постов и заменены ставленниками консервативных кругов последние представители либеральной «партии» в правительстве: министр народного просвещения барон А. П. Николаи (в 1882 заменён И. Д. Деляновым), министр юстиции Д. Н. Набоков (в 1885 заменён Н. А. Манасеиным) и министр финансов Н. Х. Бунге (в 1887 заменён И. А. Вышнеградским).

По словам Е. М. Феоктистова из его воспоминаний «За кулисами политики и литературы, 1848–1896», положение Каткова – это «первый пример в России, чтобы человек без связей и покровительства, единственно силой своего таланта и горячего убеждения, приобрел неслыханную диктатуру над умами <...> Правительство боялось его и вместе с тем заискивало в нем» (Москва, 1929. С. 137).

С 1876 г. Катков владел усадьбой Знаменское-Садки близ Москвы.

Похоронен в московском во имя преподобного Алексия человека Божия женском монастыре.