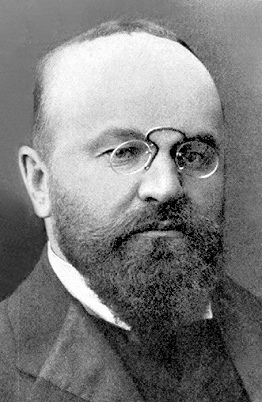

СИРО́ТКИН ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

-

Рубрика: Отечественная история

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

СИРО́ТКИН Дмитрий Васильевич [10(22).5.1864, дер. Остапово Балахнинского у. Нижегородской губ. – 13.7.1953, Белград, Югославия], рос. предприниматель, обществ. деятель, нижегородский 1-й гильдии купец, коммерции советник. Сын богатого крестьянина-пароходчика. Старообрядец Белокриницкой иерархии. Получил домашнее образование. Ок. 1894 возглавил семейное пароходное предприятие (транспортировка нефтепродуктов по Волге), в 1898 приобрёл нефтетранспортное дело С. М. Шибаева, в 1907 учредил Торгово-промышленное и пароходное т-во Д. В. Сироткина в Нижнем Новгороде (15 пароходов, 65 нефтеналивных барж), учредитель, пред. и чл. правлений ряда др. судоходных, а также нефтяных, машино- и судостроит. компаний. Широко внедрял технич. новшества. Сконструировал и построил на заводе И. А. Шорина в Гороховце крупнейшую в России железную нефтеналивную баржу «Марфа-Посадница» (1907, длина 154 м, ширина до 21 м, грузоподъёмность 9 тыс. т), которая дала начало новому типу нефтеналивных судов.

Участник 1-го Всерос. съезда старообрядцев (Москва, 1900), пред. делегации съезда, которая добилась от имп. Николая II обещания сохранить гражд. и религ. права старообрядцев, полученные по закону 1883. Организатор и пред. совета (1902–17) всерос. съездов старообрядцев Белокриницкой иерархии (в 1901–09 проходили в доме С. в Нижнем Новгороде), добился их легализации (1903). В нач. 1905 совм. с Н. А. Бугровым передал пред. К-та министров С. Ю. Витте записку о нуждах старообрядцев, выработанную на совещании деятелей старообрядчества [учтена в указе имп. Николая II о веротерпимости от 17(30).4.1905; С. во главе депутации старообрядцев всех согласий 21.2(6.3). 1906 принёс Николаю II благодарность за дарованные права]. Активно участвовал в разработке «Правил о порядке устройства последователями старообрядческих согласий общин…» [введены в действие указом Николая II от 17(30). 10.1906]; настоял на передаче ведения метрич. книг общин строобрядч. духовенству, что вызвало конфликт между С. и архиереями старообрядцев, опасавшимися попасть под контроль администрации (в связи с этим всерос. съезды старообрядцев в 1910 перенесены в Москву). В 1907–09 деятельно участвовал в переселении крестьян-старообрядцев на Дальний Восток в ходе столыпинской аграрной реформы. Организовал в Москве съезд ходоков, уполномоченных старообрядч. общинами для выбора земли (1907). Добился разрешения для старообрядцев, возвращавшихся в Россию из Австро-Венгрии и Румынии, принимать рос. подданство сразу после прибытия на переселенч. участки (а не по истечении 5 лет, как было установлено для иностр. граждан), беспошлинно ввозить своё имущество и пр. Чл. Предпарламента от Политич. союза старообрядч. согласий (окт./нояб. 1917).

Крупный деятель гор. самоуправления в Нижнем Новгороде. Гласный гор. думы (1897–1900 и 1905–17). Открыл чайную для бедняков («Столбы», 1902, совм. с М. Горьким, с которым был в дружеских отношениях). Пред. Нижегородского биржевого об-ва (с 1907), совета Съездов судовладельцев Волжского бассейна (с 1908). Гор. голова (1913–1917). При его деятельном участии построена гор. канализация (1913–15), выкуплены в собственность города трамвайное и электрич. хозяйство (1914), создан Гор. нар. ун-т (1916, с 1918 Нижегородский гос. ун-т). Пред. нижегородских комитетов – Союза городов (с 1914), областного и биржевого военно-промышленных (с 1915), а также гор. исполнительного (чрезвычайный орган власти, образованный в ходе Февр. революции 1917).

Собрал богатую коллекцию шалей, платков, фарфора, образцов рус. нар. костюма (ныне в Нижегородском гос. историко-архитектурном музее-заповеднике).

С 1918 находился на территории, контролируемой белыми армиями, с 1919 в эмиграции, с 1920 в Белграде, владел двумя пароходами (пассажирские перевозки по Дунаю: Нови-Сад – Белград – Панчево).