Псков

Псков, город в России, административный центр Псковской области (Северо-Западный федеральный округ) и Псковского района, образует городской округ «Город Псков», центр Псковского муниципального района.

Общие сведения

Город воинской славы (2009).

Площадь города составляет 95,6 км2 (2021).

Псков. Границы показаны по состоянию на 1 октября 2022 г.Расположен в пределах Псковской низменности, у впадения реки Пскова в реку Великая (Псковско-Чудской бассейн), в 9 км от места её впадения в Псковское озеро; в 50 км от границы с Эстонией и 75 км от границы с Латвией. В пределах города протекают притоки реки Великая – Черёха и Мирожка (Мирожа).

Псков. Границы показаны по состоянию на 1 октября 2022 г.Расположен в пределах Псковской низменности, у впадения реки Пскова в реку Великая (Псковско-Чудской бассейн), в 9 км от места её впадения в Псковское озеро; в 50 км от границы с Эстонией и 75 км от границы с Латвией. В пределах города протекают притоки реки Великая – Черёха и Мирожка (Мирожа).

Крупный транспортный узел: через город проходят федеральные автодороги Р-23 «Псков» (Санкт-Петербург – Псков – Невель – граница с Республикой Беларусь), Р-56 Псков – Порхов – Великий Новгород, А-212 (часть маршрута Е-77, Псков – Изборск – граница с Эстонией); начинается региональная автодорога 58К-096 Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье.

Основные железные дороги: Санкт-Петербург – Псков – Резекне (Латвия), Псков – Бологое, Псков – Печоры. Прямым железнодорожным сообщением Псков связан с Москвой, Санкт-Петербургом, Великим Новгородом, Петрозаводском, городами Ленинградской, Новгородской, Смоленской, Тверской областей; пригородным сообщением с городами Великие Луки (через Новосокольники), Дно (через Порхов), Луга (Ленинградская область).

Псков. Панорама центральной части города.В городе расположен главный аэропорт области – Международный аэропорт Псков имени княгини Ольги (совместного базирования). Пассажиропоток 45,4 тыс. человек (2020; только внутрироссийские перевозки); перевезено грузов 33,5 т (2017).

Псков. Панорама центральной части города.В городе расположен главный аэропорт области – Международный аэропорт Псков имени княгини Ольги (совместного базирования). Пассажиропоток 45,4 тыс. человек (2020; только внутрироссийские перевозки); перевезено грузов 33,5 т (2017).

Внутригородской общественный транспорт представлен автобусами.

Население

Численность населения составляет 209,4 тыс. человек (1 января 2021). Динамика численности населения (по данным переписей; тыс. человек, год): 203,3 в 2010, 202,8 в 2002, 203,8 в 1989, 175,7 в 1979, 126,7 в 1970, 81,3 в 1959.

За период 1989–2010 гг. численность городского населения практически не изменилась, в 2010–2021 гг. выросла на 3 %. Возрастной состав населения (2020): моложе трудоспособного возраста – 18,1 %, трудоспособного возраста – 57,5 %, старше трудоспособного возраста – 24,4 %. Национальный состав (Всероссийская перепись 2010): русские – 95,0 %, украинцы – 1,6 %, белорусы – 0,9 %, армяне – 0,5 %, прочие – 1,9 %.

Численность населения Пскова вместе с пригородной зоной составляет 241,5 тыс. человек (2020). Пригородная зона включает территории граничащих с городом волостей Псковского района: на западе – Завеличенской, Тямшанской, Логозовской; на севере – Писковичской; на юге – Ядровской. Крупнейшие пригороды (2010, тыс. человек): к западу – деревни Родина (3,4), Тямша (2,4), Неёлово (0,9); к северу – деревня Писковичи (2,6); к югу – деревни Черёха (2,5), Соловьи (1,2).

История

Древнейшие археологические памятники на территории современного города

К 2023 г. в Пскове изучено свыше 16 га культурного слоя: мощность от 0,5 до 8 м, свыше 360 тыс. индивидуальных находок. Древнейшие находки на территории города (2-е тыс. до н. э.) принадлежат культурно-исторической общности шнуровой керамики. На Псковском городище (мыс у слияния рек Великая и Пскова) в 1-й половине 1-го тыс. н. э. находился прибалтийско-финский посёлок, последующее поселение относится к памятникам типа Асва (территория современной Эстонии; середина – 3-я четверть 1-го тыс. до н. э.).

Формирование города и его история до начала 12 в.

Псков – один из древнейших русских городов. Основой для его формирования стало возникшее на части Псковского городища в 3-й четверти 1-го тыс. до н. э. поселение культуры псковских длинных курганов. К 8–9 вв. относятся земляной вал, по гребню которого проходил частокол, срубные дома с углублённой центральной частью и печью-каменкой, наземные строения (4 × 5 – 6 × 7 м) с глинобитными полами и очагами. Были развиты ремёсла (железоделательное, ювелирное, косторезное и др.). В конце 9 – начале 10 вв. начал формироваться посад.

Впервые упоминается в «Повести временных лет» под 903 г. в рассказе о женитьбе князя Игоря на Ольге. В 10 – начале 11 вв. город развивался по береговым террасам рек (площадь до 12 га), с двух сторон огибая всхолмление в междуречье, на котором располагались городской некрополь (изучено 79 погребений) и круглая площадка, окружённая рвом, со столбовой ямой посередине (интерпретируются как святилище). Прослеживается наличие славянских, прибалтийско-финских, балтских, скандинавских компонентов культуры. В 1 км от городища находился скандинавский некрополь (изучено 9 погребальных камер с богатым инвентарём 10 в.).

Не позднее 1-й половины 11 в. городская территория распространилась на впервые упомянутые в 1323 г. Завеличье (левый берег Великой; площадь к 13 в. – 22 га) и Запсковье (правый берег Псковы; площадь к 13 в. – 19 га). Центральную часть и Запсковье соединял стационарный мост (согласно более поздним известиям, возобновлялся один раз в 20 лет); на Завеличье вёл плавучий мост, от которого начиналась Изборская улица (замощена в 1418). С середины 11 в. посад в междуречье Великой и Псковы занял часть центрального некрополя; новые могильники возникали за пределами посада. На рубеже 11–12 вв. на Псковском городище была возведена (сложена насухо из известняка) первая каменная крепостная стена Псковского Крома.

Псков в составе Новгородской республики

Во 2-й трети 12 – 1-й половине 14 вв. Псков входил в состав Новгородской республики. 16 сентября 1240 г. город был захвачен войсками Тевтонского ордена. В 1242 г. освобождён новгородским князем Александром Ярославичем Невским.

В правление князя Довмонта (1266–1270, 1271–1299) часть Пскова (площадь 4,5 га; впоследствии названа Довмонтовым городом) укреплена каменной стеной. В 1269, 1299 и 1323 гг. город выдержал осады войск Ливонского ордена.

Территория, заселённая в междуречье Великой и Псковы в 13 в., составляла не менее 55 га; застройка – усадебная, некоторые улицы имели ширину до 5 м, кюветы, вымостку деревом, иногда мелким известняком; единичные дома были площадью до 70 м2. Среди находок – свыше 600 вислых свинцовых печатей, 9 берестяных грамот (12–16 вв.), арабские, европейские, русские монеты. В 1309 г. на посаде от Великой до Псковы была сооружена каменная крепостная стена с 2 надвратными башнями (кострами), окружавшая площадь 20 га. За её пределами располагалось Полонище (первое упоминание в 1323).

С 13 в. начала формироваться псковская школа иконописи.

Столица Псковской республики

С 1-й половины 14 в. по 1510 г. Псков – столица Псковской республики. В 1348, 1367, 1370, 1480 и 1502 гг. город выдержал осады войск Ливонского ордена, в 1394 г. – новгородского войска.

В 14 в. Псковское городище (в дальнейшем известное как Кром) перестало быть жилой зоной и было застроено складскими постройками («кромскими клетями»). Перед Троицким собором находилось «буевище» – место сбора псковского веча. Со 2-й половины 14 в. Довмонтов город стал церковным центром Пскова. Перед стеной Довмонтова города располагался Торг (первое упоминание в 1307/1308), рядом – княжий двор (первое упоминание в 1383/1384).

В 1337 г. в камне была перестроена (в 1392/1393 возобновлена) южная стена Крома, отделявшая его от Довмонтова города, где находилась колокольня Святой Троицы с вечевым колоколом. Подступы к Крому защищала «Гребля» (ров с 2 мостами). Башни построены в 1376/1377 г. на фланговых стенах Среднего города, рядом со стеной Довмонтова города, в 1399/1400 г. – в Крому.

В 1360-х гг. «вокруг всего посада» были построены деревянные укрепления, в 1374–1375 гг. их сменила каменная стена с 9 башнями (окружала площадь 40 га). С 14 в. прослеживается деление Среднего города на 4 конца (Опоцкий, Городецкий, Остролавицкий, Боловинский).

С 13–14 вв. на окраинах и в ближайших окрестностях Пскова возникли и активно отстраивались монастыри: мужской Снетогорский в честь Рождества Пресвятой Богородицы монастырь (с 1-й четверти 15 в. – место пострижения и погребения псковских князей), мужской Пантелеимонов дальний монастырь, мужской Пантелеимонов монастырь на Красном дворе, женский монастырь Старое Вознесение (со 2-й половины 15 в. – место встречи владык и князей при их въезде в город) и др. Во 2-й половине 14 – 1-й половине 15 вв. сложилась Псковская архитектурная школа.

В 15 в. возобновлена застройка на всех участках, освоенных в 11–13 вв. Покровская башня Псковской крепости. Последняя четверть 15 – начало 16 вв. В Крому в 1416–1419 гг. возведена ещё одна башня, в 1451–1452 гг. – стена между Великими и Малыми воротами (внутреннее пространство стены служило тюрьмой). В 1465 г. посад в междуречье и на Запсковье обнесён деревянной крепостной стеной (в конце 15 – середине 16 вв. заменена на каменную), территория внутри неё получила название Окольный город (делился на концы – Полонисский – на Полонище, Петровский – район Нового Торга, Богоявленский и Козьмодемьянский – на Запсковье). Укрепления Пскова достигли максимума и охватывали 215 га; стены (с учётом внутренних) имели длину более 9 км и до 20 башен.

Покровская башня Псковской крепости. Последняя четверть 15 – начало 16 вв. В Крому в 1416–1419 гг. возведена ещё одна башня, в 1451–1452 гг. – стена между Великими и Малыми воротами (внутреннее пространство стены служило тюрьмой). В 1465 г. посад в междуречье и на Запсковье обнесён деревянной крепостной стеной (в конце 15 – середине 16 вв. заменена на каменную), территория внутри неё получила название Окольный город (делился на концы – Полонисский – на Полонище, Петровский – район Нового Торга, Богоявленский и Козьмодемьянский – на Запсковье). Укрепления Пскова достигли максимума и охватывали 215 га; стены (с учётом внутренних) имели длину более 9 км и до 20 башен.

Завершилось формирование уличной сети, на окраинах оставались довольно большие пространства, использовавшиеся под огороды (сохранялись в 16–17 вв.). Основные улицы, переходившие за пределами города в дороги: Великая (на юг), Петровская и Трупеховская (на восток), Званица (на Запсковье и далее на север), Изборская (на Завеличье и далее на запад).

В 1425 г. начал действовать Псковский монетный двор. На правом берегу Псковы, напротив Крома («немецкий берег»), располагались дворы иноземных купцов (в середине 16 в. перемещены на Завеличье).

В составе Русского государства

С 1510 г. Псков – центр Псковской земли и центр уезда в составе Русского государства.

В 16–17 вв. город продолжал стабильно развиваться, возросла плотность застройки в границах стен Окольного города, осваивались все пригодные для проживания участки. Псков. Гремячая башня. 1525. За пределами городских стен развивался посад. Вместе с посадом территория Пскова в 16–17 вв. составляла около 428 га; в городе и на посаде насчитывалось около 40 приходских церквей и 46 монастырей. К середине 16 в. население города составило около 30 тыс. человек. В Пскове действовали Немецкий (Немецко-шведский; 1520–1560-е гг., 1580-е гг. – 2-я половина 17 в.) и Любекский (Ганзейский; 1588 – начало 17 в., 1636/1637 – середина 17 в.) гостиные дворы.

Псков. Гремячая башня. 1525. За пределами городских стен развивался посад. Вместе с посадом территория Пскова в 16–17 вв. составляла около 428 га; в городе и на посаде насчитывалось около 40 приходских церквей и 46 монастырей. К середине 16 в. население города составило около 30 тыс. человек. В Пскове действовали Немецкий (Немецко-шведский; 1520–1560-е гг., 1580-е гг. – 2-я половина 17 в.) и Любекский (Ганзейский; 1588 – начало 17 в., 1636/1637 – середина 17 в.) гостиные дворы.

Псков стал одной из баз русских войск во время Ливонской войны 1558–1583 гг. В конце 1550-х – начале 1560-х гг. по приказу царя Ивана IV Васильевича Грозного были усилены крепостные стены Окольного города: с помощью деревянных пристроек расширены старые башни, с внутренней стороны каменной стены возведена деревянная из забитых землёй деревянных срубов (тарасов). Яркой страницей в истории города стала Псковская оборона 1581–1582 гг.

В Смутное время, Видение старца Дорофея с планом Пскова. 18 в. до сентября 1608 г., Псков оставался верным московскому правительству; осенью – зимой 1607 г. в псковские тюрьмы были присланы 400 участников восстания Болотникова 1606–1607 гг. С сентября 1608 г. до начала 1610 г. воеводами Пскова были ставленники Лжедмитрия II; в это время в городе периодически вспыхивали социальные конфликты, в мае 1609 г. город пострадал от сильнейшего пожара. В декабре 1611 г. – мае 1612 г. в Пскове находился Лжедмитрий III. В 1613 г. на город и его окрестности совершали нападения шведские войска и отряды А. И. Лисовского. В 1615 г. выдержал осаду шведских войск под командованием короля Густава II Адольфа.

Видение старца Дорофея с планом Пскова. 18 в. до сентября 1608 г., Псков оставался верным московскому правительству; осенью – зимой 1607 г. в псковские тюрьмы были присланы 400 участников восстания Болотникова 1606–1607 гг. С сентября 1608 г. до начала 1610 г. воеводами Пскова были ставленники Лжедмитрия II; в это время в городе периодически вспыхивали социальные конфликты, в мае 1609 г. город пострадал от сильнейшего пожара. В декабре 1611 г. – мае 1612 г. в Пскове находился Лжедмитрий III. В 1613 г. на город и его окрестности совершали нападения шведские войска и отряды А. И. Лисовского. В 1615 г. выдержал осаду шведских войск под командованием короля Густава II Адольфа.

В 17 в. Псков занимал важное место во внешней торговле Русского государства. В городе жили и торговали представители известных купеческих фамилий (Карамышевы, Меншиковы, Поганкины, Подзноевы, Постниковы, Русиновы). В середине 17 в. произошло одно из крупнейших городских восстаний в Русском государстве – Псковское восстание 1650 г. Город стал одним из важных центров сбора русских войск во время русско-шведской войны 1656–1658 гг.

История в 1700–1917 гг.

В годы Северной войны 1700–1721 гг., в особенности на её начальном этапе, Псков выступал одним из важнейших стратегических пунктов сбора и командования российскими войсками. В 1701–1705 гг. под личным контролем царя Петра I Псков был укреплён оборонительным поясом бастионов, полубастионов и других сооружений, в составе которых использовались укрепления 16–17 вв. и примыкавшие к крепостным стенам церковные строения. После подписания Ништадтского мира 1721 г. и переноса государственной границы на запад город потерял своё прежнее военное значение.

Центр Псковского уезда (с 1707) и Псковской провинции (с 1719) Санкт-Петербургской (до 1710 – Ингерманландской) губернии (1707–1727), Новгородской губернии (1727–1772) и Псковской губернии (1772–1776).

Административный центр и уездный город Псковской губернии (1776–1927; в 1777–1796 – Псковское наместничество). Во 2-й половине 19 – начале 20 вв. было открыто движение по железнодорожным линиям: Луга – Псков (1859), Псков – Остров (1860), Рига – Валк – Псков (1889), Бологое – Псков (1897), Нарва – Псков – Полоцк (1916; разрушена в 1941–1944).

Во время Первой мировой войны 1914–1918 гг. в городе с 1915 г. располагался штаб Северного фронта.

В годы революций и Гражданской войны

Советская власть в Пскове была установлена 26 октября (8 ноября) 1917 г. Спустя несколько месяцев, 24–28 февраля 1918 г., город был занят германскими войсками, которые находились там до ноября 1918 г. В дальнейшем в ходе Гражданской войны 1917–1922 гг. город переходил из рук в руки: 25 ноября 1918 г. занят частями Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), 25–26 мая 1919 г. – частями белых войск (в том числе отрядами под командованием С. Н. Булак-Балаховича) и военными формированиями Эстонской республики, 26 августа того же года, после ожесточённого боя, – вновь частями РККА.

История с 1920 г.

Районный (с 1927) и окружной (1927–1930, 1935–1940) центр, город областного подчинения (1940–1944) Ленинградской области (1927–1944).

Во время Великой Отечественной войны был оккупирован германскими войсками 8–9 июля 1941 г. В городе располагались командование и хозяйственная инспекция группы армий «Север». Освобождён войсками 3-го Прибалтийского фронта 23 июля 1944 г. в ходе Псковско-Островской наступательной операции. Во время боевых действий был сильно разрушен.

С 1944 г. административный и районный центр, город областного подчинения (значения) Псковской области. Постановлением СНК СССР от 1 ноября 1945 г. был включён в число 15 древнейших городов, подлежащих первоочередному восстановлению. Доныне в городе продолжаются работы по реставрации памятников средневековой фортификации и культового зодчества.

В 1995–2005 гг. составлял городское поселение (с 1997 официально называлось городское поселение «Город Псков»), являлся центром муниципального образования Псковский район; с 2005 г. образует городской округ «Город Псков», центр Псковского муниципального района.

Указом Президента РФ Д. А. Медведева от 5 декабря 2009 г. Псков удостоен почётного звания Город воинской славы.

Архитектура

В Пскове сохранилось много архитектурных памятников 12–17 вв. (среди них – 39 храмов, 10 из которых в 2019 были включены в список Всемирного наследия как часть объекта «Храмы псковской архитектурной школы»; свыше 30 каменных палат 17 в.).

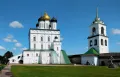

Псков. Свято-Троицкий собор. 17 в. Вид с вечевой площади (юго-западная сторона). Центр города расположен в пределах укреплений 15–16 вв. на правом берегу Великой. На мысу, при слиянии pек Великая и Пскова, сохранилась древнейшая часть города – Псковский Кром (площадь около 3 га) с каменными стенами 12–15 вв., захабом (1452) и башнями (Троицкая, 1399–1400, верх восстановлен в 1988; Кутекрома, 1399–1400, верх восстановлен в 1960–1961; Средняя, 1416–1419, восстановлена в 1973; Плоская у Нижних решёток, 1500, восстановлена в 1955–1960). В южной части Крома возвышается главный псковский храм – пятиглавый шестистолпный Троицкий собор (около 1691 – около 1700), рядом с которым расположена колокольня (между 1699 и 1706, верх – около 1803–1806). Высокой южной стеной (Перси; 14–15 вв.) Кром отделён от Довмонтова города (площадь около 1,5 га), на территории которого в ходе археологических раскопок в 1956–1981 гг. были обнаружены фундаменты и части стен гражданских построек и 10 сотенных церквей (приходской храм сотни – одной из низших единиц внутригородского деления) 12–16 вв. В том числе раскопаны остатки собора Святого Димитрия Солунского на Торгу (1144 или 1132, перестроен в 14 в., разобран в 1820-х гг.), церкви Рождества Христова (1388), собора Покрова Богородицы (1398), собора Николы с Гребли (около 1417; все закрыты в начале 18 в.). В южной части Довмонтова города расположены двухэтажные Приказные палаты (1692–1695, реставрированы в 1972–1978, архитектор А. В. Воробьёв; восстановлено крыльцо; ныне информационный центр и экспозиционные залы Псковского музея-заповедника) и здание Духовной консистории (1850–1853).

Псков. Свято-Троицкий собор. 17 в. Вид с вечевой площади (юго-западная сторона). Центр города расположен в пределах укреплений 15–16 вв. на правом берегу Великой. На мысу, при слиянии pек Великая и Пскова, сохранилась древнейшая часть города – Псковский Кром (площадь около 3 га) с каменными стенами 12–15 вв., захабом (1452) и башнями (Троицкая, 1399–1400, верх восстановлен в 1988; Кутекрома, 1399–1400, верх восстановлен в 1960–1961; Средняя, 1416–1419, восстановлена в 1973; Плоская у Нижних решёток, 1500, восстановлена в 1955–1960). В южной части Крома возвышается главный псковский храм – пятиглавый шестистолпный Троицкий собор (около 1691 – около 1700), рядом с которым расположена колокольня (между 1699 и 1706, верх – около 1803–1806). Высокой южной стеной (Перси; 14–15 вв.) Кром отделён от Довмонтова города (площадь около 1,5 га), на территории которого в ходе археологических раскопок в 1956–1981 гг. были обнаружены фундаменты и части стен гражданских построек и 10 сотенных церквей (приходской храм сотни – одной из низших единиц внутригородского деления) 12–16 вв. В том числе раскопаны остатки собора Святого Димитрия Солунского на Торгу (1144 или 1132, перестроен в 14 в., разобран в 1820-х гг.), церкви Рождества Христова (1388), собора Покрова Богородицы (1398), собора Николы с Гребли (около 1417; все закрыты в начале 18 в.). В южной части Довмонтова города расположены двухэтажные Приказные палаты (1692–1695, реставрированы в 1972–1978, архитектор А. В. Воробьёв; восстановлено крыльцо; ныне информационный центр и экспозиционные залы Псковского музея-заповедника) и здание Духовной консистории (1850–1853).

В Среднем городе (сохранились фрагменты стен и Мстиславская башня у реки Великая, 1374–1375; бастионы начала 18 в.) в 14–16 вв. из известняка строились характерные для псковской школы небольшие приходские церкви (включены в список Всемирного наследия): одноглавые, с тремя апсидами, низкими пристройками, с декоративными поясками в верхних частях стен, апсид и барабанов – Архангелов Михаила и Гавриила с Городца (заложена в 1339, верх перестроен в 1694–1695 с изменением формы крыши на четырёхскатную и добавлением двойного пояса изразцов на барабан; северный придел Положения Пояса Богородицы с щелевидным сводом со ступенчатыми несущими распалубками, середина 16 в.; южный придел Успения Богоматери, 1624; церковь закрыта в 1936, вновь открыта в 1995) с отдельной шатровой колокольней над воротами (2-я половина 17 в.) и примыкающими к ним одноэтажными корпусами (реконструированы в 1948–1951), Петра и Павла с Буя с 16-скатной кровлей (1373, полностью перестроена в 1540; в 1810 рухнула встроенная двухпролётная звонница; закрыта в 1932, реставрирована в 1962, вновь открыта в 2006; в 2000-х гг. восстановлена звонница), Василия Великого на Горке (1413–1415, перестроена в середине 16 в.; одноглавый северный придел Апостола Иоанна Богослова – 1585–1587; южный придел Святого Алексея человека Божия; в 1740 пристроена колокольня; закрыта в 1921, вновь открыта в 2003; в 2009–2010 воссоздано позакомарное покрытие; росписи 2010-х гг.), Николы со Усохи (1535–1536; северный одноглавый придел Сретения Господня; вероятно, в конце 17 в. восьмискатное покрытие было переделано на четырёхскатное; в 18 в. пристроены западное крыльцо и южная часовня; в 1780 разобрана двухпролётная звонница, вместо неё построена отдельная ярусная колокольня; закрыта в 1932; в 1945–1947 восстановлено восьмискатное покрытие, в 1964–1966 – звонница; богослужения возобновлены в 2005).

В 1537 г. на подворье Псково-Печерского Успенского мужского монастыря возведена четырёхстолпная одноглавая церковь Богоматери Одигитрии; после пожара 1682 г., к 1685 г., она была перестроена (надстроены четыре глухих барабана по сторонам света, с запада пристроен притвор с восьмигранной шатровой колокольней над ним, стены украшены поливными изразцами в духе московской архитектуры); в 18 в. разобраны боковые главы, между 1821 и 1824 гг. изменены крыши, построен фронтон над западным фасадом, растёсаны окна. В 1866 г. надстроена колокольня. Храм закрыт в 1922 г., сильно пострадал при освобождении Пскова в 1944 г. В 1953 г. рухнули подпружные арки и барабан. Церковь законсервирована в 1962 г. В 2022 г. начата реставрация.

В 15–16 вв. активно развивался Окольный город, ограниченный каменными стенами (1470-е гг. – середина 16 в.) с башнями (Покровская, последняя четверть 15 – начало 16 вв., реставрировалась в 1955–1963; Михайловская, начало 16 в.; Петровская, середина 16 в.). Преимущественно в Полонисском конце (единица внутригородского деления) сохранились церкви этого времени: Новое Вознесение (1373–1375, перестроена в конце 17 в.; закрыта в 1920-х гг.; имеет две апсиды, три притвора и звонницу на палатке), Святой Анастасии Римлянки (Анастасии Узорешительницы в Кузнецах; 1-я половина 16 в.; закрыта в 1932, богослужения возобновлены в 2005; с большим подклетом; северный придел Святой Параскевы Пятницы, 1639; паперть с лестницей и колокольня в стиле классицизма – около 1820–1827), Святых Иоакима и Анны на Полонище (1544; закрыта в 1929, богослужения возобновлены в 2000-х гг.; с двухпролётной звонницей над притвором), Святого Сергия Радонежского с Залужья (между 1582 и 1593; закрыта в 1936; во время Великой Отечественной войны в алтарь попала бомба, в 1945 рухнули своды, в 1953 – часть северной стены; в 2011 передана Псковской епархии, в 2015 реставрирована); ансамбль бывшего Старо-Вознесенского женского монастыря (в 1419 упоминается строительство церкви Знамения у Старого Вознесения; закрыт в 1920) с церквями Старое Вознесение (1530–1540-е гг.; с двухпролётной звонницей; реставрирована в 1960–1969) и Рождества Богородицы (1833; нижний ярус колокольни – середина 19 в.; с 1972 – планетарий), домом настоятельницы (1847), колокольней (1854; верхние ярусы разобраны, в нижнем в 1972 устроена обсерватория) и зданием келий (2-я половина 19 в.).

Псков. Церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома. 1582.Близ реки Великая расположены церкви: Георгия со Взвоза (1494; паперть со звонницей, 1831; закрыта в 1923, богослужения возобновлены в 2009; многолопастное завершение восстановлено в 2012–2013; включена в список Всемирного наследия), бесстолпная одноапсидная Преполовения Пятидесятницы (предположительно 1494; часть стен, своды и барабан перестроены в 1822; колокольня – 1867; закрыта в 1920-х гг., богослужения возобновлены в 2007; ныне подворье – Елеазарова женского монастыря), единственная в России по своей симметричной двухчастности бесстолпная церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома с двумя главами и двухпролётной звонницей (упоминается с 1399; вероятно, изначальный храм Покрова Богородицы был полностью перестроен в 1582 с пристройкой такого же по форме южного придела в честь Рождества Богородицы; использованы щелевидные своды со ступенчатой несущей распалубкой; закрыта в 1936; реставрирована в 1961–1964, архитектор В. П. Смирнов; богослужения возобновлены в 1994; включена в список Всемирного наследия) бывшего Покровского женского монастыря (упоминается с 1465, упразднён в 1764).

Псков. Церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома. 1582.Близ реки Великая расположены церкви: Георгия со Взвоза (1494; паперть со звонницей, 1831; закрыта в 1923, богослужения возобновлены в 2009; многолопастное завершение восстановлено в 2012–2013; включена в список Всемирного наследия), бесстолпная одноапсидная Преполовения Пятидесятницы (предположительно 1494; часть стен, своды и барабан перестроены в 1822; колокольня – 1867; закрыта в 1920-х гг., богослужения возобновлены в 2007; ныне подворье – Елеазарова женского монастыря), единственная в России по своей симметричной двухчастности бесстолпная церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома с двумя главами и двухпролётной звонницей (упоминается с 1399; вероятно, изначальный храм Покрова Богородицы был полностью перестроен в 1582 с пристройкой такого же по форме южного придела в честь Рождества Богородицы; использованы щелевидные своды со ступенчатой несущей распалубкой; закрыта в 1936; реставрирована в 1961–1964, архитектор В. П. Смирнов; богослужения возобновлены в 1994; включена в список Всемирного наследия) бывшего Покровского женского монастыря (упоминается с 1465, упразднён в 1764).

В Петровском конце, на Новом Торге, в 17 в. были построены бесстолпная одноглавая церковь Покрова Богородицы с декоративным несветовым барабаном (после 1590; закрыта в 1936, богослужения возобновлены в 1993; над западным входом – колокольня, реставрированная в 1964) и пятиглавая церковь Николы Явленного от Торга (1676 – около 1680, зодчий И. В. Бутурлин; закрыта в 1920-х гг., богослужения возобновлены в 1995; одноглавый южный придел, трёхъярусная звонница), ныне принадлежащие подворью Псково-Печерского мужского монастыря.

Запсковье укреплено стенами (конец 15 – середина 16 вв.) с Варлаамским и Загряжским захабами (сохранились руины), прямоугольными Глухой и Волковской башнями и цилиндрическими башнями – Высокой у Нижних решёток (1500, реставрирована в 1968 и 2018–2019), Гремячей у Верхних решёток (1525) и Варлаамовской наугольной (1627–1628; в 1927 рухнула часть стены; в 2017–2019 проведена реставрация с музеефикацией, созданием стеклянной стены и раскрытием частей стен конца 15 в.). В 15–16 вв. в Запсковье вдоль улицы Званица (ныне – Леона Поземского) возведены церкви: Космы и Дамиана с Примостья (1462–1463; после взрыва пороха в южном приделе в 1507 барабан на восьмиугольном постаменте заменён на барабан на пониженных подпружных арках, 16-скатная крыша – на восьмискатную; включена в список Всемирного наследия; верх реставрирован в 2021) с отдельно стоящей четырёхпролётной звонницей на двухэтажной палате (16 в.; ярус звона в 17 в. заменён восьмигранной колокольней, разрушенной в 1940-х гг., восстановлен в 2021), Святого Варлаама Хутынского на Званице с пониженными подпружными арками (1495; в 17 в. восьмискатная кровля заменена на четырёхскатную, в конце 17 в. верх барабана украшен двумя рядами поливных изразцов; иконостас 2-й половины 19 в.; южный Никольский придел – 18 в., пристройка 1858–1859 и 1875; северная пристройка и паперть с двухпролётной звонницей – 1875) и Воскресения Христова со Стадища (предположительно 1585–1587; в 18 в. восьмискатная крыша заменена на четырёхскатную; крыльцо и трёхпролётная звонница – 17 в.; южный Введенский придел – начало 18 в.) Воскресенского женского монастыря (упоминается с 1458, упразднён в 1764). На берегу Псковы построена церковь Богоявления с Запсковья (1495–1496; в конце 17 в. восьмискатное покрытие заменено на четырёхскатное, восстановлено реставратором Ю. П. Спегальским в 1948–1953; закрыта в 1936, службы возобновлены в 2007; внесена в список Всемирного наследия) с симметричными приделами со щелевидными ступенчатыми сводами (северным – Трёх Святителей, 1538; южным – Усекновения главы Иоанна Предтечи, между 1538 и 1585, восстановлен в 2000-х гг.), галереей и четырёхпролётной звонницей на палатах (16 в.). На Гремячей горе – церковь Святых Космы и Дамиана (1540; притвор 17 в., в конце 17 в. разобраны четыре столпа, на новые сомкнутые своды поставлен глухой барабан) Козьмодемьянского (Гремяцкого) мужского монастыря (упоминается с 1483, упразднён после 1764). В северо-восточной части Запсковья – церковь Спаса Нерукотворного образа с Жабьей Лавицы (16–17 вв.; в 1852 разобраны четыре столпа и своды, в 1854–1857 построены новые своды и барабан; над притвором двухпролётная звонница; церковь закрыта в 1931, в 2000 возобновлены богослужения в приделе Исповедников и Новомучеников Российских) и церковь Пророка Илии с Луга (1677; над притвором – колокольня 19 в.; закрыта в 1920-х гг., вновь открыта в 1994) Ильинского Запсковского женского монастыря (упоминается с 1465, упразднён в 1764).

В 17 в. в разных частях города строились строгие по внешнему облику, часто с монументальными крыльцами каменные сводчатые палаты: двухэтажные жилые дома неизвестных владельцев к западу (1-я половина 17 в.; с 1840-х гг. использованы купцом С. Д. Ворониным для варки солода; в 1914 И. И. Лапин продал дом Псковскому археологическому обществу) и востоку (1660–1670-е гг.; в начале 20 в. принадлежал В. А. Печенко; в 1680-х гг. с северо-запада пристроены двухэтажные каменные палаты) от Никольской улицы (ныне улица Гоголя), Пушечниковых – Я. П. Рокотова (т. н. дом ксёндза; около 1675 – 1680-е гг.), Статиной, Хмелинского, палаты на Романовой горе (в 19 в. использовался как дом Дворянского собрания), одноэтажные палаты П. Ф. Бахорева (1690-е гг.; в начале 20 в. принадлежали аптекарю К. И. де Барани) и др. Сохранились дворы с одно-, двух- и трёхэтажными палатами: Русиновых (три дома, 1630–1670-е гг.), Подзноевых (два дома, 17 в.), палатами Поганкиных, Меншиковых (т. н. дом Яковлева, 2-я половина 17 в.; два дома 17 в., принадлежавших в начале 20 в. И. И. Сутоцкому), Трубинских на Званице (два дома последней четверти 17 в.), Ямских (два дома 1680-х – 1690-х гг.), Постниковых (трёхэтажный дом «Мешок», конец 17 – начало 18 вв.; напротив расположен двухэтажный дом; с 2019 – музейный комплекс «Двор Постникова»). Среди образцов промышленной архитектуры – палаты Кружечного двора на Сенной ниве (1686) и др. Среди монастырских зданий – трапезная (конец 17 в.; в конце 18 в. использовалась кожевенным заводом, затем как хлебопекарня Енисейского пехотного полка) Козьмодемьянского (Гремяцкого) монастыря.

По регулярному плану, утверждённому в 1778 г. (архитектор И. М. Лем), создано 100 кварталов, спрямлены некоторые улицы, в отдельных районах Окольного города и Запсковья радиальная система планировки дополнена прямоугольной сеткой улиц. На главных улицах строились каменные и деревянные двухэтажные дома (в том числе «наугольного» типа) по «образцовым» проектам. Среди зданий в стиле классицизма в Пскове: дом вице-губернатора М. Н. Брылкина (1778–1793, архитектор И. И. Альбрехт; с начала 19 в. использовался как почтамт; в 1990-х гг. через 1-й этаж пробита арка для прохода пешеходов), здание Псковского наместничества (1779–1789, 3-й этаж и боковые крылья – 1854–1859; в 1948 пристроен восьмиколонный портик с фронтоном, архитектор А. А. Ларкин; ныне администрация Псковской области), дом помещицы М. П. Валуевой (конец 18 в.; в 1831–1917 – дом губернатора; перестроен в 1844–1846; ныне Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина), Тюремный замок с угловыми башнями (1804–1805, архитектор К. Жданов, по типовому проекту А. Д. Захарова; корпуса 19 в.), деревянный дом вице-губернатора Л. Н. Перовского (из рода Перовских; по проекту 1809), церковь Успения Богородицы с Полонища (1809–1810; закрыта в 1936, передана епархии в 1991) с отдельной колокольней, здания Дворянского собрания (1839–1843, проект архитектора К. А. Тона; перестроено в 1950-х гг.), духовной семинарии (1845–1849, проект архитектора А. Ф. Щедрина; перестроено в 1901–1904), мужской гимназии (1855), усадьба Сафьянщиковых (середина 19 в.). В 1846 г. в городе было два трёхэтажных и 466 двухэтажных домов.

В середине 19 – начале 20 вв. в центре Пскова (Средний город, Окольный город и Запсковье) было построено много зданий в русле эклектики (доходный дом Орловых, около 1850, в 1868–1916 в нём располагалась Мариинская женская гимназия; трёхэтажный доходный дом К. И. Гельдта, 1890; Псковское отделение Госбанка, 1909–1910, ныне Детская музыкальная школа № 1), в стилях необарокко (архиерейский дом бывшего подворья Псково-Печерского монастыря, 1881, архитектор А. Ю. Новицкий; дом Банка общества взаимного кредита Псковского уездного земства, 1902, инженер Г. Ф. Станкевич), неоренессанса (доходный дом А. Ф. Гессе, 1896, архитектор Ф. П. Нестурх; доходный дом Р. А. Шпаковской, 1897, инженер Г. Ф. Станкевич), в русском стиле (дом земской управы, 1901), в стиле неоклассицизма (доходный дом И. А. Сафьянщикова, 1912; здание бывшей художественно-промышленной школы Н. Ф. Фан-дер-Флита, 1912–1913, архитектор Н. Н. Клименко; здание Мариинской женской гимназии, 1914–1916, архитектор А. А. Подчекаев); деревянные дома (доходный дом А. И. Хитрова, начало 20 в., с 1998 – Дом ремёсел).

Среди построек в стиле модерн – заводоуправление льнопрядильной и бечёвочной фабрики Г. Ю. Мейера (1900–1901), Народный дом имени А. С. Пушкина (1903–1906, архитектор Э. А. Гермейер; ныне Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина), дома Н. П. Лавриновского (1908) и Л. Л. Массона (1909–1910); дом И. А. Козловского в русле северного модерна (1912).

Псков. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря. Между 1144 и 1153.В незащищённом стенами Завеличье сохранились древнейшие постройки Пскова – соборы бывшего Ивановского женского монастыря (предположительно между 1124 и 1135; в 14–15 вв. – усыпальница псковских княгинь) и Мирожского мужского монастыря (предположительно между 1144 и 1153; ансамбль фресок предположительно 1150-х гг.). В Завеличье находятся церкви 16 – начала 20 вв.: Успения с Парома (Пароменья; 1521; два придела, галереи и притворы 17 в.; в конце 17 в. восьмискатное покрытие заменено на четырёхскатное; паперть и барочный купол – 18 в.; закрыта в 1938, богослужения возобновлены в 1994) с отдельно стоящей пятипролётной звонницей на палате с подклетом (16 в.), кладбищенская Жён-Мироносиц со Скудельниц (1546; с подклетом; галерея с приделами Пророка Илии и Рождества Христова – 19 в.; закрыта в 1930-х гг., богослужения возобновлены в 1989) с часовней (17 в.) и надвратной колокольней (1881), бесстолпная Николы от Каменной ограды (Николы Каменноградского; 1-я половина – середина 16 в.; с подклетом и щелевидным сводом с несущей распалубкой; притвор и четырёхскатная кровля 19 в.; с 1950 принадлежит староверам Поморского согласия) бывшего Никольского мужского монастыря (упоминается с 1453, закрыт в 1764), Святого Климента папы Римского (16 в.; с подклетом; южный придел Святого Петра Александрийского – 1758; галерея, притвор и четырёхскатная кровля – 18 в.) бывшего Климентовского мужского монастыря (упоминается с 1354; разорён шведами в 1615; упразднён в начале 18 в.), бесстолпная Успения Богородицы в Бутырках (1773–1774, освящена в 1777; южный придел Святителя Николая; над притвором возведена трёхъярусная колокольня со шпилем, 1874), Святого Александра Невского в русском стиле (1907–1908, архитектор Ф. М. Вержбицкий; закрыт в 1924, сломаны купол и колокольня; с 1947 Дом офицеров; реставрирован после передачи епархии в 1990-х гг.).

Псков. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря. Между 1144 и 1153.В незащищённом стенами Завеличье сохранились древнейшие постройки Пскова – соборы бывшего Ивановского женского монастыря (предположительно между 1124 и 1135; в 14–15 вв. – усыпальница псковских княгинь) и Мирожского мужского монастыря (предположительно между 1144 и 1153; ансамбль фресок предположительно 1150-х гг.). В Завеличье находятся церкви 16 – начала 20 вв.: Успения с Парома (Пароменья; 1521; два придела, галереи и притворы 17 в.; в конце 17 в. восьмискатное покрытие заменено на четырёхскатное; паперть и барочный купол – 18 в.; закрыта в 1938, богослужения возобновлены в 1994) с отдельно стоящей пятипролётной звонницей на палате с подклетом (16 в.), кладбищенская Жён-Мироносиц со Скудельниц (1546; с подклетом; галерея с приделами Пророка Илии и Рождества Христова – 19 в.; закрыта в 1930-х гг., богослужения возобновлены в 1989) с часовней (17 в.) и надвратной колокольней (1881), бесстолпная Николы от Каменной ограды (Николы Каменноградского; 1-я половина – середина 16 в.; с подклетом и щелевидным сводом с несущей распалубкой; притвор и четырёхскатная кровля 19 в.; с 1950 принадлежит староверам Поморского согласия) бывшего Никольского мужского монастыря (упоминается с 1453, закрыт в 1764), Святого Климента папы Римского (16 в.; с подклетом; южный придел Святого Петра Александрийского – 1758; галерея, притвор и четырёхскатная кровля – 18 в.) бывшего Климентовского мужского монастыря (упоминается с 1354; разорён шведами в 1615; упразднён в начале 18 в.), бесстолпная Успения Богородицы в Бутырках (1773–1774, освящена в 1777; южный придел Святителя Николая; над притвором возведена трёхъярусная колокольня со шпилем, 1874), Святого Александра Невского в русском стиле (1907–1908, архитектор Ф. М. Вержбицкий; закрыт в 1924, сломаны купол и колокольня; с 1947 Дом офицеров; реставрирован после передачи епархии в 1990-х гг.).

Также в Завеличье расположены: двор Батова (в начале 20 в. принадлежал купцу П. Д. Батову) с палатами Трубинских (конец 17 в.), хозяйственными постройками, бывшей моленной Поморского беспоповского согласия (1906–1907, в русско-византийском стиле; ныне Псковский областной театр кукол) и новым корпусом (1912; с майоликовым панно на фронтоне); дом купца Воинова (Немецкий гостиный двор; последняя четверть 17 в.), комплекс земской больницы (терапевтический корпус, 1780-е гг., женский корпус, около 1860; часовня, 1891; глазное отделение, 1913–1915), здание Духовного училища (1892, архитектор А. Н. Векшинский), часовня Святой Анастасии в неорусском стиле (1911, архитектор А. В. Щусев; росписи – 1913, художник Г. О. Чириков по эскизам Н. К. Рериха).

Псков. Интерьер собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря. 1310–1311. Росписи выполнены в 1313.На северо-западной окраине города, на правом берегу реки Великая, находятся: ансамбль Снетогорского монастыря (с постройками 14–19 вв.), церковь Святых апостолов Петра и Павла (предположительно 1-я половина 16 в.; с оригинальной системой перекрещивающихся ступенчатых сводов; северный придел Успения Богоматери; над притвором – звонница 17 в., переделанная в колокольню в начале 19 в.) бывшего Петропавловского Серёткина (Сироткина) мужского монастыря (упоминается с 1386, упразднён после 1764), часовня Собора московских святителей (18 в., реставрирована в 1962). В 1,5 км от монастыря, на горе Соколиха, возведён памятник князю Александру Ярославичу Невскому и его дружине (1993, скульптор И. И. Козловский, архитектор П. С. Бутенко).

Псков. Интерьер собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря. 1310–1311. Росписи выполнены в 1313.На северо-западной окраине города, на правом берегу реки Великая, находятся: ансамбль Снетогорского монастыря (с постройками 14–19 вв.), церковь Святых апостолов Петра и Павла (предположительно 1-я половина 16 в.; с оригинальной системой перекрещивающихся ступенчатых сводов; северный придел Успения Богоматери; над притвором – звонница 17 в., переделанная в колокольню в начале 19 в.) бывшего Петропавловского Серёткина (Сироткина) мужского монастыря (упоминается с 1386, упразднён после 1764), часовня Собора московских святителей (18 в., реставрирована в 1962). В 1,5 км от монастыря, на горе Соколиха, возведён памятник князю Александру Ярославичу Невскому и его дружине (1993, скульптор И. И. Козловский, архитектор П. С. Бутенко).

К северо-востоку от Окольного города, в том числе на берегах Псковы, расположены четыре 4-столпные церкви середины 16 в. с колокольнями 19 в.: Святого Дмитрия Мироточивого с Поля (1534; южный придел Введения Богородицы во храм – 1782) бывшего Дмитриевского мужского монастыря (упоминается с 1534, упразднён в 18 в.), Святого Иоанна Богослова на Мишариной горе (1547; с подклетом и южным приделом Святого Иоанна Воина; своды и барабан – 19 в.), Святых Константина и Елены (южный придел Священномученика Власия, конец 18 в.), Святителя Николая (новые своды с барабаном и южный придел иконы Божией Матери Знамение – 19 в.; росписи – 1971) бывшего Любятовского Николаевского мужского монастыря (упоминается с 1570, упразднён в 1764). Также к востоку от Окольного города сохранились храмы 17 – начала 20 вв.: деревянная церковь Великомученицы Варвары (1618; храм клетского типа) бывшего Варваринского женского монастыря (упоминается с 1531, упразднён после 1764), бесстолпная церковь Алексия человека Божия с Поля (около 1690; придел Рождества Богородицы и колокольня – 18 в.) бывшего Алексеевского женского монастыря (упоминается с 1540, упразднён после 1724), кирха в стиле неоготики на лютеранском кладбище (начало 20 в.; в 1990-х гг. реконструирована под церковь евангельских христиан-баптистов). За стеной Окольного города в 1875–1878 гг. был разбит Ботанический сад.

В середине 19 – начале 20 вв. город развивался в юго-восточном направлении, вдоль Николаевского соединительного шоссе (проложено от крепостной стены Окольного города до Санкт-Петербургского шоссе в 1827–1838; в 1871 переименовано в Кахановский бульвар; ныне Октябрьский проспект), по сторонам которого сохранились: казармы 2-й гренадерской дивизии (1833–1839, архитектор Дж. Ламони; перестроены в 1954–1956 под корпус Инструментального завода); здание арестантских рот (1842–1846; в конце 19 – начале 20 вв. – каторжная тюрьма); железнодорожный вокзал (1860–1863); доходные дома Г. Ф. Станкевича (завершён в 1904) и А. Ш. Ильяшева (1907, архитектор Э. А. Гермейер), заводоуправление чугунолитейного и механического завода А. К. Штейна (1905; все три здания – в стиле модерн). На Ленинградском шоссе, рядом с Крестовским лесопарком, сохранился ансамбль бывшего сельскохозяйственного училища (1903–1908).

В 1919 г. был снесён памятник императору Александру II на Торговой площади (1886, скульптор А. М. Опекушин).

Среди построек в русле конструктивизма – здание ТЭЦ-18 (1927–1930, архитектор А. А. Оль; остановлена в 2004, в 2018–2021 реконструирована в жилой комплекс «ТЭЦ на Великой» по проекту архитектурного бюро «Студия 44»). В 1934–1935 гг. был разработан Генеральный проект планировки Пскова, учитывающий создание новых промышленных предприятий (льночесальной фабрики, механического завода «Выдвиженец», обновлённого завода «Металлист», кожевенного завода «Пролетарий» и др.). Среди построек в духе постконструктивизма – т. н. дом специалистов (1934–1935; четырёхэтажный), гостиница «Октябрьская» (1935–1938), кинотеатр «Пограничник» (1938, типовой проект архитектора В. П. Калмыкова; в 1947 переименован в кинотеатр «Победа»), т. н. дом стахановцев (1939). В стиле советского неоклассицизма было возведено здание штаба Псковского округа пограничных войск (1935–1939; ныне здание Управления ФСБ России по Псковской области).

В 1935 г. 36 объектов города 12–17 вв. вошли в список памятников архитектуры РСФСР. Вместе с тем в 1920-х – 1930-х гг. были снесены многие постройки 16 – начала 20 вв., в том числе часовня Святого Николая Блаженного на Торговой площади (в память девяти помещиков, убитых во время Псковского восстания 1650; 1828, снесена в 1924), зимний кирпичный Благовещенский собор в Кроме (1832–1836, архитектор А. И. Мельников; разрушен в 1933, в 2003 на его месте установлен крест), церковь Вознесения Господня «иже под колоколы» Снетогорского монастыря (1520-е гг.; колокольня перестроена во 2-й половине 18 в., высота достигла 63 м, разрушена в 1932–1934, сохранились руины 1-го яруса).

Во время Великой Отечественной войны, в 1941 и 1944 гг., Псков подвергся сильным разрушениям: 8 июля 1941 г. отступавшими советскими войсками были взорваны железнодорожный (1886–1889) и автомобильный (1909–1911) мосты через реку Великая; бомбёжками уничтожены бесстолпная церковь Никиты Гусятника (1470), церковь Святого Пантелеимона (конец 17 – начало 18 вв.) бывшего Пантелеимонова мужского монастыря (упоминался с 1313, закрыт в 1923; сохранилась колокольня 1880-х гг.), неоготическая лютеранская кирха Святого Иакова (1870), здание Сергиевского реального училища (1905–1907, архитектор Л. М. Харламов), Советская (бывшая Торговая) площадь с Гостиным двором (1788–1790) и зданием Городской думы (Дом Красной Армии; 1915, архитектор Э. А. Гермейер), участки оборонительных стен, кварталы застройки.

В постановлении Совета народных комиссаров СССР от 1 ноября 1945 г. Псков был включён в группу 15 городов, подлежащих первоочередному восстановлению. В конце 1940-х – 1960-х гг. город застраивался по генплану 1945–1946 гг. (архитекторы Н. В. Баранов, А. И. Наумов, Н. Г. Агеева и др.), составленному с учётом «Проекта планировки архитектурных заповедников в городе Пскове» Ю. П. Спегальского (1945–1947), по которому весь центр Пскова в стенах 15–16 вв. и часть Завеличья предполагалось разделить на заповедники трёх типов: первый – с памятниками архитектуры и археологии и запретом нового строительства (Кром, Довмонтов город, Городец, Гремячая гора и Волчьи Ямы, Пески), второй – с охранными зонами у отдельных памятников архитектуры и зонами регулирования новой застройки (Полонище, Петровский конец, Запсковье, Завеличье), третий – с сохранением конфигурации и рельефа древних улиц и с особыми условиями застройки. Отстроена площадь Ленина (бывшая Торговая) со зданием Педагогического института (1955–1960; ныне Псковский государственный университет), памятником В. И. Ленину (1960, скульптор Г. Е. Арапов, архитектор П. С. Бутенко), кинотеатром «Октябрь» (1958) и Домом культуры профсоюзов (1964). В городе были построены новые железобетонные мосты: Советский (ныне Троицкий) через Пскову (1950, реконструирован в 2022), имени 50-летия Октября (1967) и Советской Армии (1969–1970; ныне Ольгинский мост) через реку Великая. Среди других построек конца 1940-х – 1950-х гг.: Дом профсоюзов (1950), Дом связи на Октябрьской площади (1954–1960), Противотуберкулёзный диспансер (1958), Дом культуры строителей (1959–1961; ныне Городской культурный центр), телецентр (1960), четырёх- и пятиэтажные дома вдоль Октябрьского и Рижского проспектов, Советской и других центральных улиц, двухэтажные дома на улице Труда в Запсковье.

В 1944 – 1980-х гг. многие храмы и палаты были реставрированы под руководством Ю. П. Спегальского, Э. П. Штольцер, Б. А. Постникова, Н. С. Рахманиной, В. А. Лебедевой, В. П. Смирнова, Б. С. Скобельцына и др. (20 ноября 1945 г. СНК РСФСР принял постановление «О неотложных мероприятиях по сохранению памятников архитектуры гор. Пскова и Псковской области»; в феврале – апреле 1946 г. основана Псковская проектно-реставрационная мастерская). Воссозданы Власьевская (1966, на основании 1376–1377 и 15 в.) и Рыбницкая (1971–1972, на основании 1468–1469) башни Довмонтова города, башни Крома. Вместе с тем были разрушены некоторые храмы: в 1950-х гг. разобраны церкви Святителя Николая Чудотворца на Завеличье (освящена в 1804) и при казармах 2-й гренадерской дивизии (1840), часовня Рождества Богородицы у Варлаамовских ворот (1871); в 1960-х гг. – церковь Казанской иконы Божией Матери (освящена в 1810, снесена в 1961), часовня Святой княгини Ольги на Ольгинской набережной (начало 19 в.); в 1980-х гг. – часовня Владычный крест близ Рижского проспекта (17–18 вв.; большая икона «Сретение Богородицы» – 1784, в 1920-х гг. перенесена в Псковский государственный музей).

В 1962 г. началось крупнопанельное строительство. В 1973 г. утверждён новый генплан города (институт «Ленгипрогор»); к концу 1980-х гг. возведено более 300 четырёх- и девятиэтажных жилых домов, построен Октябрьский виадук над железной дорогой. В 1981 г. утверждён проект организации зон охраны памятников истории и культуры с зонами регулирования новой застройки по отношению к размеру древних улиц. В русле советского модернизма в 1960–1980-х гг. были возведены: торговые центры, библиотеки, техникумы, автовокзал (1960), кинотеатр «Космос» (1961–1962), торговый центр «Орбита» (1969), санаторий «Черёха» (1969), новое здание Псковского музея-заповедника (1970-е гг.), здание аэровокзала (1975, архитектор Е. А. Иванов), Дом политпросвещения (с 1991 в нём размещается филармония), гостиница «Рижская» на Рижском проспекте (1981), гостиница «Интурист» на берегу реки Великая (заложена в 1988, в 1996 стройка заморожена, в 2016–2023 реконструирована под студенческий городок Псковского государственного университета). В 1990 г. открыт новый мост Александра Невского через реку Великая.

Среди построек 1990–2010-х гг.: церковь Воскресения Христова в Орлецах (1994–1997, архитектор Ю. М. Ширяев); часовни Державной иконы Божией Матери на Завеличье (1996); Святой Ольги на Ольгинской набережной (2000, архитектор А. А. Красильников); Воскресения Христова на Привокзальной площади (2003, архитектор С. Н. Кондратьев); церковь Святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (2008–2012, архитектор Ю. М. Ширяев); католический костёл Пресвятой Троицы (2001–2013, архитекторы А. М. Царик, С. Ю. Битный); здание прокуратуры Псковской области (2017). В 2010 г. был утверждён новый генплан развития города до 2035 г. В 2012–2015 гг. реконструированы набережные рек Великой и Псковы. Застраиваются новые микрорайоны, в том числе в Завеличье (Казарменный городок и др.), западных и северных пригородах. В 2016 г. возведён 16-этажный дом на улице Ижорского Батальона.

В Пскове установлены памятники: в честь 300-летия обороны города от войск Стефана Батория (1897, архитектор Ф. П. Нестурх), С. М. Кирову (1946, скульптор Н. В. Томский; новый постамент – 1953), В. И. Ленину у Дома Советов (1945, скульптор М. Г. Манизер), в честь побед РККА под Псковом в 1918 г. (1968, скульптор Г. И. Мотовилов, архитектор И. Д. Билибин; высота обелиска – 47 м), освобождению Пскова от немецких феодалов войсками Александра Невского (на Персях Крома; 1971, архитектор В. П. Смирнов), памятник-танк Т-34 (в 1974 установлен у моста имени 50-летия Октября), Неизвестному солдату (1974; Вечный огонь), поэту А. С. Пушкину и его няне Арине Родионовне (1983, скульптор О. К. Комов), героям книги «Два капитана» (1995), героям-десантникам 6-й роты «Купол» в Черёхе (2002), княгине Ольге в Детском парке близ Октябрьской площади (2003, скульптор В. М. Клыков), княгине Ольге на Рижском проспекте (2003, скульптор З. К. Церетели), стела «Город воинской славы» (2010), «Псковский скобарь» (2014), Героям Первой мировой войны (2014), реставратору С. В. Ямщикову (2020) и др. Близ Михайловского бастиона Окольного города разбит Сквер павших борцов с обелиском в честь защитников Октябрьской революции 1917 г. (1928) и памятником на могиле комсомольца Л. М. Поземского (1934). В городе находятся братские могилы погибших в 1941–1944 гг.: 30 тыс. военнопленных, погибших в концлагере «Шталаг-372» (позднее – «Дулаг-376») и госпитале (на Мироносицком кладбище; обелиск – 1963); 65 тыс. военнопленных, погибших в концлагере в посёлке Кресты (стела – 1964); более 50 тыс. военнопленных, погибших в концлагере в Песках. Также около Рижского проспекта расположено братское кладбище 392 советских воинов (колонна со стилизованным красным знаменем – 1964).

Религия

Псков – центр Псковской епархии, входящей в Псковскую митрополию (основана в 2014) Русской православной церкви. Кафедральный собор – Троицкий. Действующие монастыри – Мирожский в честь Преображения Господня мужской и Снетогорский в честь Рождества Пресвятой Богородицы женский. В городе находятся более 70 храмов, около 50 из них являются действующими. Действует Центр подготовки церковных специалистов Псковской епархии РПЦ.

Другие религиозные организации Пскова: старообрядческая, Римско-католической церкви, Армянской апостольской церкви, евангельских христиан баптистов и пятидесятников, адвентистов седьмого дня, Методистской церкви, Церкви Иисуса Христа святых последних дней, община ортодоксального иудаизма, Общества сознания Кришны.

Наука. Образование. Библиотеки. Культурно-досуговые центры

В городе находятся 2 научных учреждения: Псковский научно-исследовательский институт (НИИ) сельского хозяйства (1988; 2018 – филиал Федерального научного центра лубяных культур, ФНЦ ЛК; 2020 – обособленное подразделение ФНЦ ЛК) и Псковский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ПсковНИРО, 1948). Действует крупный архитектурно-проектный институт «Псковгражданпроект» (1945).

Главное высшее учебное заведение – Псковский государственный университет (ПсковГУ; создан в 2010 на базе политехнического и педагогического институтов). В его состав входят институты: права, экономики и управления; медицины и экспериментальной биологии; образования и социальных наук; гуманитарных наук и языковых коммуникаций; промышленных технологий и дизайна; физико-математических наук и информационных технологий; Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства; Научно-просветительский центр русского языка и культуры имени профессора Е. А. Маймина; Молодёжный инжиниринговый центр и инжиниринговый центр «Инновационное электротехническое оборудование». Представлены филиалы крупных федеральных университетов (Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Российской международной академии туризма, Академии Федеральной службы исполнения наказаний) и негосударственных вузов.

Функционируют 6 организаций среднего специального образования: Псковский агротехнический колледж (ведёт историю с 1902), Псковский медицинский колледж (основан в 1930), Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (ведёт историю с 1960, 2006 – современное название), Псковский политехнический колледж (2011), Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса (2015), колледж ПсковГУ (создан в 2012 в результате объединения Псковского индустриального техникума и Псковского колледжа строительства и экономики).

Среди учреждений общего образования (2021): 55 дошкольных образовательных организаций; 29 учреждений среднего образования (из них 11 лицеев и гимназий), в том числе: Гуманитарный лицей (1967, статус лицея с 1990), Технический лицей (1990), Псковский педагогический комплекс (1989), лицей «Развитие» (1969, статус лицея с 1999), Погранично-таможенно-правовой лицей (1978, статус лицея с 1998), Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения (1993), Ольгинская гимназия (2019, частная) и др.

Дополнительное образование представлено 5 детско-юношескими спортивными школами, 4 музыкальными школами, 1 школой искусств, Домом детства и юношества «Радуга», областным Центром развития одарённых детей и юношества, Центром образования и воспитания детей и молодёжи (детский технопарк «Кванториум Псков»).

Действуют Псковская областная универсальная научная библиотека (1833), Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина (2005) с Музеем романа «Два капитана» (2002), Централизованная библиотечная система (1977). В состав Централизованной библиотечной системы входят Центральная городская библиотека, Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва, библиотека – Центр общения и информации имени И. Н. Григорьева, библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева, библиотека «Диалог», библиотека – Центр детского чтения, Детская экологическая библиотека «Радуга», Детская библиотека «ЛиК», библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб», библиотека – общественный центр микрорайона Псковкирпич, библиотека микрорайона Овсище.

Государственный архив Псковской области ведёт свою историю от архива Псковской губернской канцелярии, основанной в 1776 г. после образования Псковской губернии (современное название с 1945).

Музеи

Основные музеи города входят в состав Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (1876 – Псковский археологический музей, 1979 – современный статус и название). В структуру музейного комплекса входят: Псковский кремль (Псковский Кром), Фондохранилище в доме Массона, Приказная палата, Власьевская башня, Псковский кузнечный двор (Дом ксёндза), Музей-квартира В. И. Ленина (1930), Дом-музей В. И. Ленина (Дом «Искры», 1938), Музей-квартира архитектора-реставратора Ю. П. Спегальского (1986), Отдел «Мирожский монастырь» (Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, часовня Святой Анастасии, церковь Успения Пресвятой Богородицы), Двор Постникова (2014), Псковская картинная галерея (1921) и др.

Другие музеи Пскова: Псковский железнодорожный музей (1967), Галерея современного искусства «Дом на Набережной» (2012).

В городе действует планетарий (1974; в бывшей церкви Рождества Богородицы).

Литературная жизнь

В литературе средневекового Пскова обнаруживаются различные жанры, среди которых жития, летописи, исторические повести, повести о чудотворных иконах, патерики. Псковские летописи (Псковская первая летопись, Псковская вторая летопись, Псковская третья летопись) – ценный литературно-исторический памятник. По материалам Псковских летописей церковный историк и библиограф митрополит Евгений (Болховитинов) в период служения архиепископом Пскова и Курляндии начал работу по составлению «Истории княжества Псковского» (1831), ставшей основой для многих фундаментальных исторических и литературных трудов.

В 18 в. в Пскове жил и работал Феофан Прокопович. Здесь родились Я. Б. Княжнин, романист и драматург Р. М. Зотов (1795–1871).

С Псковом связаны эпизоды из жизни А. С. Пушкина. Среди псковских знакомых поэта – Н. А. Яхонтов, участник Отечественной войны 1812 г., помещик Г. П. Назимов, двоюродный брат декабриста М. А. Назимова, генерал И. А. Набоков. В 1824 и 1825 гг. Пушкин присутствовал на балах губернатора Псковской губернии Б. А. Адеракса. Некомплиментарные наблюдения о псковском высшем обществе запечатлены в «Евгении Онегине» (1833):

Но ты – губерния Псковская,

…………………………………

Что может быть страна глухая,

Несносней барышень твоих?

Меж ими нет – замечу кстати –

Ни тонкой вежливости знати,

Ни ветрености милых шлюх.

Я, уважая русский дух,

Простил бы им их сплетни, чванство,

Фамильных шуток остроту,

Пороки, зуб нечистоту,

И непристойность и жеманство,

Но как простить им модный бред

И неуклюжий этикет?

Также сохранилась его эпиграмма (атрибутирована Пушкину, в частности, П. А. Ефремовым и В. Я. Брюсовым) на губернатора:

Господин фон Адеркас,

Худо кормите вы нас:

Вы такой же ресторатор,

Как великий губернатор!

В 1826 г. Пушкин приезжал в Псков, чтобы дать подписку о своей непричастности к тайному обществу декабристов (подробнее о жизни Пушкина в Пскове см.: Матвеев Е. П. Пушкин в Пскове. Псков, 2021; Пушкинские места Пскова и окрестностей знакомые и незнакомые. Псков, 2022).

В Пскове родился В. А. Каверин; многие строки его романа «Два капитана» (1940) посвящены городу времён первой половины 20 в. В центре города, на Романовой горке, рядом с Псковской областной библиотекой для детей и юношества имени В. А. Каверина стоит памятник героям этого романа.

С 1962 г. в Пскове жил и работал советский и российский литературовед В. Я. Курбатов.

Пскову посвящены стихотворения И. А. Бунина («Псковский бор», 1912), М. А. Кузмина («Псковской август», 1917), К. М. Симонова («Ледовое побоище», 1938), И. А. Бродского («Псковский реестр», 1965), Е. А. Евтушенко («Псковские башни», 1971).

Музыкальная жизнь

В 1944 г. создана Псковская областная филармония – первая концертная организация в городе (с 1991 – в современном здании с концертным залом на 800 мест). В её составе – Губернаторский симфонический оркестр Псковской области (основан в 1996 как Псковский областной симфонический оркестр, современное название с 2019), ансамбль русской музыки «Псков» [основан в 1979 под названием «Гусляры»], инструментальный квартет «Классика» (2016).

В 1960 г. основано Псковское музыкальное училище (с 2006 Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова); в 1970-х гг. по инициативе В. В. Кричевского на отделении русских народных инструментов открыт первый в стране специальный класс игры на гуслях.

Среди фестивалей: Международный фестиваль-конкурс исполнителей на многострунных народных инструментах (2001–2015, раз в 2 года), Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова (основан в 1974 при участии И. К. Архиповой и Е. Е. Нестеренко; проходит ежегодно весной в Пскове и других населённых пунктах Псковской области). Псковский областной центр народного творчества (1944) проводит Областной фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой (с 2006, Псков и Усвятский район), Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники» (с 2000) и др.

В летние месяцы на территории Псковского кремля проходят концерты под открытым небом; в июле 2010 г. там состоялась постановка оперы «Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова (при участии труппы Большого театра; дирижёр А. М. Поляничко, режиссёр Ю. К. Лаптев), приуроченная ко Дню города и к 500-летию вхождения Пскова в состав Московского государства.

Театральная жизнь

В городе открыты: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина [(построен в 1903–1906 как Народный дом имени А. С. Пушкина; носил названия: Коммунальный – с 1917, Псковский городской драматический театр имени А. С. Пушкина – с 1920, Ленинградский областной драматический театр – с 1939, Псковский областной драматический театр имени А. С. Пушкина – 1945, с 1996 – Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, с ноября 2020 – филиал Национального драматического театра России (Александринского театра)]; Псковский областной театр кукол (1963; с 2015 в составе Театрально-концертной дирекции Псковской области).

Фестивали

Ежегодно в Пскове проводятся: Международный фестиваль «Другое искусство» (2016, в мае); Пушкинский театральный фестиваль (1994, всероссийский, май – сентябрь), Фестиваль ремесленной культуры «День скобаря» (2011, сентябрь – октябрь).

Парки

В городе насчитывается 10 парков и 15 скверов, наиболее значимые из них: Ботанический (1875–1878) и Летний сады (1874–1875), Детский парк (1947), парк Куопио (Финский парк, середина 1980-х), парк вдоль реки Псковы.

В торговом центре «Акваполис» открыт аквапарк (2016).

На территории Пскова расположен Снетогорско-Муровицкий памятник природы – уникальный ландшафтный комплекс устьевого участка правого берега реки Великая.

Здравоохранение

В Пскове действуют около 30 медико-клинических организаций различного профиля, в том числе: 5 больниц (детская, клиническая, городская, межрайонная, инфекционная), 4 поликлиники с 8 дополнительными отделениями по городу, перинатальный центр, 4 специализированных диспансера областного значения. Всего в здравоохранении заняты 1095 врачей, на 10 тыс. населения – 52,1 (2019). Действует санаторий «Черёха» (1969; 140 мест; питьевая минеральная вода с глубины 400 м, рассолы для принятия ванн с глубины 700 м).

Высшее медицинское образование по специальностям «медицинская кибернетика», «медицинская биохимия», «лечебное дело» предоставляет Институт медицины и экспериментальной биологии Псковского государственного университета (2019). Подготовку среднего медицинского персонала осуществляет Псковский медицинский колледж (1930 – Псковский медицинский техникум, 1936 – Псковская фельдшерско-акушерская школа, 1957 – Псковское медицинское училище, 2014 – современные статус и название).

Спорт

Псков – крупный спортивный центр. Популярные виды спорта: плавание, гребной спорт, спортивная и художественная гимнастика, хоккей с шайбой, лёгкая атлетика, единоборства, шахматы, различные экстремальные виды.

В центре города после масштабной реконструкции 16 сентября 2021 г. была открыта главная спортивная арена Пскова – стадион «Машиностроитель» (футбольное поле, трибуны на 4 тыс. зрителей; легкоатлетический комплекс, тренажёрный зал, различные спортивные секции). В 2020 г. завершились ремонтные работы на стадионе «Локомотив» (1939; в 2005–2020 – «Спортивный Комплекс 747»; с 2020 – первоначальное название; реконструирован в 2006, 3 тыс. мест), реконструированы беговые дорожки и футбольное поле. Один из самых популярных в городе – спорткомплекс «Электрон» (1970), включающий различные спортивные секции и бассейн (реконструкция в 2012); в 2021 г. демонтирован одноимённый стадион с трибунами на 5 тыс. мест.

В 2011 г. в Пскове состоялось открытие Ледового дворца (1479 мест), включающего хореографический и тренажёрный залы; в нём проводит матчи команда «ВДВ-Купол», принимает соперников по Ночной хоккейной лиге хоккейный клуб «Псков», тренируются и играют юные хоккеисты команды «Торнадо», активно работает секция фигурного катания.

Город традиционно считался одним из центров развития академической гребли России; здесь заслуженным тренером СССР В. А. Прокопенко были подготовлены бронзовые призёры московской Олимпиады (1980): М. И. Алексашина (Фадеева), Г. А. Советникова (Степанова), М. Г. Студнева, С. С. Семёнова, Н. В. Черемисина и бронзовый призёр Игр XXVI Олимпиады в Атланте (1996) С. Ю. Матвеев. C 1959 г. в Пскове функционирует спортивная школа олимпийского резерва (ныне СДЮШОР – специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва) «Ника»; арендует водно-гребную базу, построенную в 1980-х гг. (3154,3 м2). С 2020 г. ведутся работы по улучшению условий здания школы и обновлению материально-технической базы. В начале 2020-х гг. на местном гребном канале проводятся региональные первенства и всероссийские соревнования по гребному спорту.

Регулярно проводятся региональные и межрегиональные первенства по хоккею и футболу среди любителей. В 2008 г. основан футбольный клуб «Псков» (до 2020 «Псков-747»), выступающий на стадионе «Локомотив».

В 2021 г. в Пскове началось строительство Центра спортивной гимнастики Алексея Немова. Всё большей популярностью среди молодёжи пользуются скейтбординг, вейкбординг, воркаут, паркур.

Активную работу по популяризации и развитию шахмат ведёт Федерация шахмат Псковской области (многолетний президент Д. В. Шахов) – одной из первых в России инициировавшая шахматное образование в школах, приглашающая выступить с сеансами и лекциями известных гроссмейстеров и открывшая в Опочке бюст (2019) первому русскому мастеру А. Д. Петрову (уроженцу села Бисерово близ Опочки). В 2019 г. в городе начал действовать семейный шахматный клуб «12 стульев» на открытом воздухе, с 2020 г. работает шахматный клуб UNLIM (означает без ограничений в возрасте), где могут заниматься шахматами дети с 4–6 лет. В 2021 г. был проведён XVII Международный шахматный фестиваль «Псков 2021».

Хозяйство

Объём промышленного производства составляет 51,6 млрд руб. (2020; 2-е место в области после Великих Лук; 29,8 % от суммарного областного), на душу населения – 246,8 тыс. руб. Численность рабочей силы составляет 172 тыс. чел. Основа городской экономики – сфера услуг (57 %), доля промышленности составляет 43 %. В промышленности занято 16,6 %, в сфере услуг – 83,4 % трудовых ресурсов. Основные отрасли занятости в сфере услуг: государственное управление и обеспечение военной безопасности – 15,6 %, образование – 12,8 %, транспорт и связь – 11,8 %, здравоохранение – 10,7 %, оптовая и розничная торговля – 9,7 %.

Основные отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лёгкая, строительных материалов, деревообрабатывающая. Большинство предприятий машиностроения специализируются на производстве электротехнической продукции. Крупнейшие предприятия: Псковский электромашиностроительный завод (ведёт историю с 1895; тяговые асинхр Псков. Цех завода «Автоэлектроарматура».онные электродвигатели для транспорта), «Автоэлектроарматура» (1964 – филиал Ленинградского завода «Автоарматура», 1967 – самостоятельное предприятие), Псковский завод механических приводов (1970, 1988 – современное название), Псковский котельный завод (2002), Псковский завод силовых трансформаторов (2009). Производство различного оборудования представлено Псковским заводом автоматических телефонных станций – Т (1959; входит в структуру госкорпорации «Ростех»), заводом «Псковкабель» (основан в 1964 как филиал «Севкабеля», с 1975 самостоятельное предприятие, с 2020 в составе компании «Акрон Холдинг»), компанией «Псковгеокабель» (1996; входит в состав компании «Акрон Холдинг», Тольятти), Псковским заводом аппаратуры дальней связи (в структуре холдинговой компании «Российская Электроника» Госкорпорации «Ростех»; линии и узлы связи гражданского и военного назначения), предприятиями: «Полипласт» (1991; гальваническое оборудование) и «СПиКо» (2000; оборудование для производства топливных гранул и брикетов).

Псков. Цех завода «Автоэлектроарматура».онные электродвигатели для транспорта), «Автоэлектроарматура» (1964 – филиал Ленинградского завода «Автоарматура», 1967 – самостоятельное предприятие), Псковский завод механических приводов (1970, 1988 – современное название), Псковский котельный завод (2002), Псковский завод силовых трансформаторов (2009). Производство различного оборудования представлено Псковским заводом автоматических телефонных станций – Т (1959; входит в структуру госкорпорации «Ростех»), заводом «Псковкабель» (основан в 1964 как филиал «Севкабеля», с 1975 самостоятельное предприятие, с 2020 в составе компании «Акрон Холдинг»), компанией «Псковгеокабель» (1996; входит в состав компании «Акрон Холдинг», Тольятти), Псковским заводом аппаратуры дальней связи (в структуре холдинговой компании «Российская Электроника» Госкорпорации «Ростех»; линии и узлы связи гражданского и военного назначения), предприятиями: «Полипласт» (1991; гальваническое оборудование) и «СПиКо» (2000; оборудование для производства топливных гранул и брикетов).

Пищевая промышленность – вторая по объёму выручки отрасль в Пскове. Основные предприятия: «Псковмясопром» (ведёт историю с 1893), Псковский молочный комбинат (1944; помимо молочной продукции, производит также майонез, горчицу, плавленый сыр), Псковский хлебокомбинат (1946; хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерская продукция), Псковский городской молочный завод (1956; молоко и молочные продукты), филиал компании «Келлогг Рус» (1989; в составе американской Kellogg Company; производство печенья, марка «Любятово»).

Псков. Готовая продукция в цеху Псковской швейной фабрики «Славянка».

Псков. Готовая продукция в цеху Псковской швейной фабрики «Славянка».

Среди предприятий лёгкой промышленности – Псковская швейная фабрика «Славянка» (1945; пошив мужских костюмов; марка TRUVOR), «Псков-Полимер» (1997; производство одежды и обуви из полимерных материалов; бренд Nordman).

Стройматериалы производит Псковский завод ЖБИ-1 (2014) и др.

Топливная промышленность представлена заводом по производству сжиженного природного газа «Криогаз-Псков» (2015; мощность 23 тыс. т в год); химическая – заводом «Пластпром» (1996; производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей).

Из предприятий других отраслей в городе имеются небольшие деревообрабатывающие предприятия и мебельные производства. На заводе «Псковский гончар» (1971) выпускаются изделия народных художественных промыслов. Существует несколько кузнечных цехов.

Оборот розничной торговли составляет 30,8 млрд руб. (2020; 41,8 % от областного), объём платных услуг населению – 9,8 млрд руб. (61,3 % от областного). Псков – главный региональный центр торговли, где сосредоточены крупнейшие по арендной площади торговые центры («Акваполис», «Империал», «Максимус», «Рубин» и др.). Открыто 40 гостиниц (суммарная вместимость 2,5 тыс. мест), около 200 объектов общественного питания (суммарная вместимость составляет 7 тыс. мест).

Окрестности

В 7 км к западу от Пскова расположена особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» (с 2012; площадь 300 га; 18 резидентов, более 22 млрд руб. заявленных инвестиций, около 2 тыс. рабочих мест; производство машин и оборудования, монокристаллов углерода, промышленных и медицинских газов, лакокрасочных материалов, лекарственных средств, строительных материалов и др.).

К северо-западу в 9 км от города, в деревне Писковичи, находится церковь Апостола Матфея в погосте Нёготь (18 в.; типа «восьмерик на четверике»; приделы Архангела Михаила и Святителя Николая; колокольня, 1874). В 10 км от Пскова, в селе Кусва, – церковь Святых Мины, Виктора и Викентия (середина 17 в.). В 14 км от города, в деревне Конёчек, – руины церкви Пророка Илии в погосте Кривовицы (1529, разрушена в 1944). В 19 км от Пскова, в селе Устье, – церковь Святителя Николая с Устья (конец 15 – начало 16 вв.; с двухпролётной звонницей над притвором; реставрирована в 1956–1961, архитектор Б. С. Скобельцын). В 28 км от города, в деревне Елизарово, – Елеазаров во имя святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста женский монастырь с собором Трёх Святителей (около 1574). В 32 км от Пскова, на Талабских о-вах (Псковское озеро), – церкви Апостолов Петра и Павла на острове Верхний (1710; притвор и колокольня, 1862; северный придел Преподобного Досифея, 1901–1906) и Святителя Николая Чудотворца на острове Талабск (1792; северный придел Смоленской иконы Божией Матери, 1842–1843).

В 9 км к югу от центра города, в деревне Черёха, установлен памятник воинам-десантникам 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка (2002). В 15 км на левом берегу реки Великая, в погосте Выбуты, возведена церковь Пророка Илии (предположительно конец 15 в.; реставрирована в 1955–1957, архитектор В. П. Смирнов) с отдельно стоящей двухпролётной звонницей на палатах (16 в.).

В 25 км к северо-востоку от центра Пскова расположен Крыпецкий во имя апостола Иоанна Богослова мужской монастырь с собором Святого Иоанна Богослова (около 1554–1557).