Мартов Юлий Осипович

Ма́ртов Ю́лий О́сипович (настоящая фамилия – Цедербаум; псевдоним – Л. Мартов) [12(24).11.1873, Константинополь, ныне Стамбул – 4.4.1923, Шёмберг, Германия], российский политический деятель, один из идеологов и лидеров меньшевиков, мемуарист. Внук А. О. Цедербаума (1816–1893) – известного еврейского общественного деятеля, редактора и издателя. Родной брат социал-демократов Л. О. Дан, С. О. Ежова и В. О. Левицкого. Шурин Ф. И. Дана. Дядя Е. В. Гутновой.

Революционная деятельность в России (1891–1901)

В 1891–1892 гг. учился на естественном отделении физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, исключён за участие в студенческих кружках. Арестован, освобождён под залог. В 1892 г. основал марксистский кружок в Санкт-Петербурге, связанный с группой «Освобождение труда». В 1893 г. выслан на 2 года в Вильну (ныне Вильнюс, Литва) под гласный надзор полиции, стал одним из наиболее заметных пропагандистов в местной еврейской социал-демократической организации. С 1895 г. в Санкт-Петербурге, один из организаторов и руководителей петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» (название организации предложено Мартовым).

В январе 1896 г. арестован. В 1897 г. выслан на 3 года в г. Туруханск (ныне деревня Старотуруханск Туруханского района Красноярского края). В заключении и ссылке написал брошюры «Современная Россия», «Народничество прежде и теперь», «Рабочее дело в России» и «Красное знамя в России», изданные эмигрантским «Союзом русских социал-демократов» в 1898–1900 гг. и получившие высокую оценку П. Б. Аксельрода и В. И. Ленина. Эти работы отражали систему взглядов Мартова на современную ему Россию (отсталая по сравнению европейскими странами, с реакционным политическим режимом, динамично развивавшимся капитализмом в промышленности) и перспективы её развития по пути демократии и социализма (ожидал скорую демократическую революцию в России, а её переход к социализму связывал с мировой пролетарской революцией). Также обосновывал в данных брошюрах ведущую роль (гегемонию) пролетариата на этапе демократической революции в России и ближайшие требования РСДРП («программа-минимум»). Помимо преобразований в экономике выделял в качестве условия перехода России к социализму создание «свободного народного государства» (термин Ф. Лассаля) по образцу США или Швейцарии.

В 1900 г. после возвращения из ссылки совместно с А. Н. Потресовым и В. И. Лениным занимался формированием групп содействия газете «Искра» в России. Участник Псковского совещания искровцев с П. Б. Струве и М. И. Туган-Барановским с целью привлечения их к сотрудничеству (март – апрель 1900). Впоследствии возглавлял группу содействия газете «Искра» на Юге России (Полтава, 1900–1901).

Первая эмиграция (1901–1905)

В марте 1901 г. легально переехал в Мюнхен. Редактор и ведущий публицист газеты «Искра». Участвовал (совместно с П. Б. Аксельродом и В. И. Засулич) в согласовании подготовленных Г. В. Плехановым и В. И. Лениным проектов программы РСДРП. Разошёлся с Лениным во взглядах на соотношение морали и политики (дело Н. Э. Баумана) и по вопросам партийного строительства, в отличие от него считал, что переход от кружковой организации социал-демократического движения к партийной должен происходить «снизу», а не усилиями только «вождей», с участием и антиискровских элементов социал-демократии. Предложил свой проект устава РСДРП, отвергнутый Лениным. Делегат II съезда РСДРП (июль – август 1903, Брюссель, Лондон), на котором внёс альтернативное ленинскому определение условий членства в партии – работа под контролем и руководством одной из партийных организаций вместо обязательного личного участия в деятельности низовой организации, на чём настаивал Ленин. Съезд принял формулировку Мартова, что позволяло увеличить численность и расширить социальный состав РСДРП. Мартов требовал также ослабления полномочий центральных учреждений партии. Возражал против предложения Ленина ограничить редколлегию «Искры» Плехановым, Лениным и Мартовым, т. к. видел в этом фактический переход партии под их контроль, отказался работать в газете, бойкотировал выборы в центральные органы РСДРП (после выхода Ленина из редакции «Искры» вернулся в неё, был введён в Совет партии). Вокруг Мартова объединились все противники Ленина, в дальнейшем получившие название меньшевиков. От других признанных идеологов меньшевизма отличался неприятием бернштейнианства, однако активно поддержал идею А. Н. Потресова о союзе РСДРП с либералами в борьбе за демократию, а также, хотя и с некоторыми оговорками, предложенный Аксельродом план участия социал-демократии в «банкетной кампании» 1904 г., организованной Союзом освобождения с целью побудить правительство к введению в России конституции.

Рассматривал начавшуюся революцию 1905–1907 гг. как буржуазно-демократическую, считал её движущими силами пролетариат и либеральную буржуазию, крайне скептически, в отличие от большевиков, оценивал революционный потенциал крестьянства. Категорически отрицал выдвинутую В. И. Лениным идею революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства как возможный итог победы революции, считая пока максимумом возможного установление буржуазно-демократической республики. Противник действий, направленных на «организацию» революции, подготовку вооружённого восстания силами подпольщиков.

Снова в России (1905–1907)

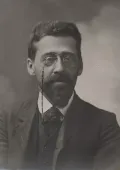

После издания Манифеста 17 октября 1905 г. вернулся в Россию, жил в Санкт-Петербурге. Участвовал в работе Санкт-Петербургского совета рабочих депутатов, член редакции легальной меньшевистской газеты «Начало». Юлий Мартов. Начало 20 в.

Юлий Мартов. Начало 20 в.

Поддержал объединительные устремления большевиков и меньшевиков. На рубеже 1905–1906 гг. входил в состав объединённого ЦК РСДРП и редакцию его нелегального органа – газеты «Партийные известия». Сторонник идеи «рабочего съезда», выдвинутой в 1905 г. П. Б. Аксельродом (предполагалось, что съезд, организованный передовыми элементами пролетариата, создаст базу для коренного реформирования РСДРП на основе всех социалистических течений, представленных в рабочем классе, и по образцу легальных европейских социал-демократических партий). В феврале и июле 1906 г. подвергался арестам в Санкт-Петербурге, из-за установленного над ним постоянного негласного надзора полиции не смог принять участие в Объединительном съезде РСДРП в Стокгольме [10–25 апреля (23 апреля – 8 мая) 1906]. Избран заочно на съезде членом редакции центрального органа партии – газеты «Социал-демократ» (1906) и как член редакции участвовал в работе ЦК РСДРП.

В сентябре того же года выслан за границу. Около месяца находился в Германии, затем нелегально вернулся в Россию, проживал в Финляндии. Делегат Лондонского съезда РСДРП [30 апреля (13 мая) –19 мая (1 июня) 1907], где выступил с отчётным докладом ЦК. Кандидат в члены ЦК РСДРП (1907–1912). Один из делегатов от РСДРП на Штутгартском конгрессе Второго интернационала (1907). Вместе с Лениным и Р. Люксембург внёс радикальные поправки в его резолюцию об отношении социалистов к войне, в частности о том, что они обязаны в случае начала военных действий стремиться использовать вызванный войной экономический и политический кризис для политического пробуждения народа и ускорения свержения капитализма.

Вторая эмиграция (1907–1913)

В конце 1907 г. эмигрировал. Жил в Женеве, с 1909 г. в Париже. Один из основателей, редакторов и ведущий публицист журнала «Голос социал-демократа» (Женева; Париж, 1908–1911), занимавшего в меньшевизме позицию центра между «партийцами» и «ликвидаторами» (был ближе к последним). Взгляды Мартова на партийную тактику и организацию привели его к политическому и личному разрыву с Г. В. Плехановым. Один из редакторов крупного обобщающего коллективного труда «Общественное движение в России в начале ХХ века» (Тома 1–4, книги 1–6, Санкт-Петербург, 1909–1914), автор глав по истории РСДРП (в 1918 были опубликованы отдельным изданием под названием «История российской социал-демократии»). В 1908–1911 гг. член редакции «Социал-демократа», избранной на 5-й Всероссийской конференции РСДРП, состоявшейся в декабре 1908 г. (январе 1909).

В результате опыта работы в объединённых партийных органах Мартов убедился в невозможности сосуществования меньшевиков и большевиков в одной партии, изложил свою позицию в брошюре «Спасители или упразднители? (Кто и как разрушал РСДРП)» (1911). Отрицательно оценивал существовавшие формы подпольных партийных организаций, считал необходимым создание легальной рабочей партии, которая бы опиралась на фракцию РСДРП в Государственной думе, профессиональные союзы, общества самообразования, кооперативы. Но в отличие от последовательных «ликвидаторов» не призывал к немедленному разрушению нелегальных структур партии. Последовательно отрицал тактику заговора в боевой тактике социал-демократов, противопоставляя им завоевание народом демократических свобод вследствие дезорганизации государственного аппарата и использование любой возможности легальной организации масс. При этом скептически относился к революционному потенциалу крестьянства.

Поддержал Л. Д. Троцкого в деле организационного объединения социал-демократии на антибольшевистской основе на конференции в Вене (август – сентябрь 1912; проходила вслед за состоявшейся в январе того же года конференцией большевиков в Праге). С 1913 г. член Заграничного секретариата Организационного комитета (ОК) – временного руководящего центра меньшевиков, член редакций газет «Известия Заграничного секретариата ОК», «Луч» (издавалась меньшевиками легально в Санкт-Петербурге, название неоднократно менялось).

Деятельность в России (1913–1914)

Воспользовавшись амнистией по случаю 300-летия Дома Романовых, в 1913 г. вернулся в Россию. В конце 1913 – 1-й половине 1914 гг. легально жил в Санкт-Петербурге, принимал активное участие в реформировании партийной организации РСДРП, которую стремился перестроить по образцу Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Третья эмиграция (1914–1917)

Летом 1914 г. выехал за рубеж для участия в заседании Международного социалистического бюро, собравшегося для примирения различных течений в РСДРП, Венском международном социалистическом конгрессе (не состоялся из-за начала Первой мировой войны 1914–1918). Остался в Париже, а в 1915 г. переехал в Цюрих. Решительно выступал за прекращение войны, осуждал «патриотов» и, не желая победы ни одному буржуазному правительству, связывал завершение войны с демократическими преобразованиями во всём мире и возрождением международной организации социалистов.

Одним из первых в социал-демократической литературе (например, в письме редакции и сотрудникам журнала «Наша заря» под названием «Русский марксизм и война», 1914) охарактеризовал империализм как важнейшее общественное явление начала 20 в. Делал акцент не на определении империализма как стадии «загнивания» и «умирания» капитализма или кануна социалистической революции, а на перспективах его развития как экономической и политической системы. Полагал, что возможности саморегулирования и приспособления капитализма к новым историческим условиям далеко ещё не исчерпаны. В то же время ожидал новую демократическую революцию в России, считая, что политическая система в стране мало изменилась в результате революции 1905–1907 гг., а капитализм продолжал динамично развиваться, в результате чего обострялись существовавшие социально-политические противоречия.

Один из редакторов газеты интернационалистского направления «Голос» (1914–1915); вышел из состава редакции, разойдясь во взглядах с Л. Д. Троцким, который всё ближе сходился с большевиками. Участник Циммервальдской (1915) и Кинтальской (1916) международных социалистических конференций, на которых произошло объединение осуждавших войну социал-демократов – интернационалистов.

После Февральской революции 1917 г. выступил инициатором возвращения эмигрировавших социал-демократов в Россию через Германию, но ехать вместе с Лениным и его сторонниками отказался.

Возвращение в Россию (май – октябрь 1917)

Вернулся в Россию тем же путём 9(22) мая. В 1917/ г. член исполкома Петросовета и Всероссийского центрального исполнительного комитета, избранного 1-м Всероссийским съездом Советов. Редактор журнала «Интернационал», газет «Летучий листок», «Искра», сотрудник газеты «Новая жизнь». Последовательно отстаивал идею поэтапного перехода власти к левым силам революции, включая большевиков. Критиковал вхождение социалистов во Временное правительство, считая его неспособным решать революционные задачи, осуждал «революционное оборончество» (идею продолжать войну во имя защиты завоеваний революции), возглавил Временное центральное бюро меньшевиков-интернационалистов, оппозиционное руководящим органам меньшевиков. В связи с июльскими событиями 1917 г. выступил за переход власти в руки Советов и создание ими правительства, состоящего исключительно из социалистов и «способного двинуть революцию дальше». Не соглашаясь с большевистской стратегией и тактикой, в то же время осуждал правительственные репрессии по отношению к большевикам. Избран в состав ЦК РСДРП (объединённой) [РСДРП(о)] на созванном меньшевиками (большевики отказались принять участие) Объединительном съезде РСДРП [август (сентябрь) 1917], возглавлял в РСДРП(о) левую группу меньшевиков-интернационалистов. Участник Демократического совещания 1917 г., выступал на нём за создание правительства социалистических партий, вошёл в состав Предпарламента. Выступал с резкой критикой как Временного правительства и поддерживавших его социалистов, так и большевиков, начавших непосредственную подготовку вооружённого восстания против Временного правительства. На 2-м Всероссийском съезде Советов [25–27 октября (7–9 ноября)] предложил от имени меньшевиков-интернационалистов резолюцию, которая осуждала большевиков за организацию переворота до открытия съезда и призывала к формированию однородного социалистического правительства. После ожесточённых дебатов, закончившихся уходом со съезда правых групп меньшевиков и эсеров, не встретив поддержки, покинул съезд.

Деятельность в РСФСР (1917–1920)

Признал Октябрьскую революцию 1917 г. исторически объяснимой и в этом смысле «оправданной», «неизбежно вытекавшей» из неспособности мелкобуржуазной демократии «разрубить узел войны, душившей революцию», и из неспособности социал-демократии «толкать вперёд» эту мелкобуржуазную демократию. Однако, рассматривая социализм как высшее воплощение индивидуальной свободы и индивидуальности, Мартов не мог примириться с характерным для большевиков «аракчеевским пониманием социализма и пугачёвским пониманием классовой борьбы», на почве которого вырастает, по его словам, «окопно-казарменный» «квази-социализм». Считал, что социализм возможен только тогда, когда политическое воспитание масс позволяет им «путём самоуправления взять в свои руки руководство общим аппаратом». В этой связи называл «бессмысленной утопией» попытку «насаждать социализм в экономически и культурно отсталой стране». Единственную возможность борьбы с большевизмом видел в восстановлении единства рабочего движения под эгидой социал-демократии (Мартов. 2000. С. 574–575).

Получив поддержку на Чрезвычайном съезде РСДРП(о) [30 ноября (13 декабря) – 7(20) декабря 1917], вошёл в состав ЦК РСДРП(о) и редакции её центрального печатного органа – «Рабочей газеты». С этого времени до 1920 г. фактический руководитель ЦК РСДРП. Член ВЦИК РСФСР (январь – июнь 1918; 1919–1920), временно исключался из его состава вместе с другими меньшевиками. В связи с перемещением государственных и партийных органов из Петрограда в марте 1918 г. переехал в Москву. Редактор газеты «Вперёд!» («Всегда вперёд!») (1918–1919). Депутат Моссовета (1919–1920). В 1919 г. подвергался домашнему аресту. С 1919 г. действительный член Социалистической академии (с 1924 Коммунистическая академия).

Осуждал политику «красного террора» и «военного коммунизма», заключение Брестского мира 1918 г. В то же время признавал недопустимой вооружённую борьбу против Советской власти, «т. к. почти весь пролетариат стоит за Лениным» (Мартов. 2000. С. 563). Ноябрьскую революцию 1918 г. в Германии, революционные события в Австро-Венгрии считал началом мировой социалистической революции, для её победы считал необходимым сохранить власть большевиков, некоторое время поддерживал их политику. Выступал за участие меньшевиков в вооружённой борьбе с контрреволюцией. Автор тезисов «Мировая социальная революция и задачи социал-демократии», которые стали основой платформы РСДРП (принята Всероссийским партийным совещанием в апреле 1920), выдвинул идею объединения всех социалистических партий, включая большевиков, на основе последовательного народовластия, самой широкой свободы идейной борьбы и пропаганды.

Последние годы в эмиграции (1920–1923)

В сентябре 1920 г. легально выехал за границу для лечения. На съезде Независимой социал-демократической партии Германии (НСДПГ) в Галле (ноябрь 1920) призвал к защите мирового рабочего движения, а также российской революции от международного империализма, внутренней контрреволюции и разлагающего влияния «примитивно-коммунистического большевизма». В Берлине (1921) возглавил Заграничную делегацию ЦК РСДРП – эмигрантский партийный центр меньшевизма, пытался объединить центристские силы международного социалистического движения. Там же в 1921 г. основал и редактировал (до 1923) социал-демократический журнал «Социалистический вестник», опубликовал в нём свыше 80 статей и заметок. Положительно оценивал новую экономическую политику, однако считал, что либерализация хозяйственной жизни не может быть прочной без политической либерализации. Ближайшее будущее России связывал с многоукладной экономикой, рынком, регулируемым государством, кооперацией, сильным социальным законодательством и политической демократией. Допускал возможность превращения России в социалистическое государство в случае победы социализма на Западе. Один из главных организаторов в 1922 г. международной кампании протеста против судебного процесса над членами партии социалистов-революционеров (1922), побудил выступить против него М. Горького и А. Франса. Один из организаторов и лидеров Венского интернационала.

Автор воспоминаний «Записки социал-демократа», над которыми работал с перерывами с 1918 г. Сохранились 1-я (опубликована в 1922, 1924) и 2-я (дошли две главы) книги (обе книги опубликованы вместе в 2004). В мемуарах Мартов рассказывал о своей жизни от рождения до 1900 г. в контексте общественно-политической жизни России и Западной Европы, подробно осветил историю российских социал-демократических организаций 1-й половины 1890-х гг., деятельность петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», жизнь социал-демократической ссылки, псковского совещания искровцев и первых шагов по организации группы содействия «Искре» в Полтаве. Воспоминания содержат богатый фактический материал и яркие характеристики деятелей социал-демократического движения.

Похоронен на кладбище в районе Веддинг в Берлине. Его прах был помещён в мемориале меньшевиков (в 1940-х гг. мемориал был разрушен нацистами, в 1998 восстановлен).