Ливония

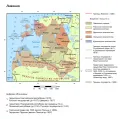

Ливо́ния (лат. Livonia, нем. Livland), историческая область в восточной Прибалтике, общее название феодально-духовных государств, образовавшихся там в результате завоевания крестоносцами в ходе Крестовых походов в Восточной Европе территории современных Латвии и Эстонии. Произошло от этнонима ливы. По мере расширения завоёванных территорий (до конца 13 в.) название распространилось и на земли других народов региона (латгалов, эстов, куршей, земгалов и селов). После образования Курляндского герцогства (1561) название Ливония закрепилось за территорией современной северной Латвии (до реки Даугава и её притока реки Айвиексте) и южной Эстонии.

Начало немецкой экспансии

В 11–12 вв. население региона платило дань русским князьям. С 1180-х гг. Ливония стала объектом экспансии немецких купцов из городов Северной Германии (Бремен, Любек, Висбю), которые начали основывать в Ливонии торговые поселения (на месте Риги – около 1160; Икскюль, ныне г. Икшкиле, Латвия, – 1185). В 1184 г. вместе с купцами в Ливонию с целью миссионерской деятельности прибыл августинский монах Мейнард, в 1186 г. получивший титул епископа Икскюльского (Икескольского, Ливонского). Обращение местного языческого населения в христианство шло очень тяжело, поэтому в 1193–1194 гг. папа Римский Целестин III по просьбе Мейнарда объявил крестовый поход против населения Ливонии. Обращение и подчинение ливов активизировалось в правление епископа Ливонского (Рижского) Альберта, который в 1201 г. основал Ригу, а в 1202 г. инициировал учреждение Ордена меченосцев. В 1207 г. епископ Альберт стал вассалом римского короля Филиппа Швабского. В том же году отношения Альберта с меченосцами были урегулированы соглашением, по которому последние получали от Альберта в лен ⅓ завоёванной земли, а ⅔ оставались под властью епископа.

Однако раздел земель, которые предполагалось завоевать впоследствии, произведён не был, что создавало конфликтную ситуацию в отношениях епископа Рижского (считался церковным и светским главой Ливонии) и Ордена меченосцев, который в дальнейшем занял бо́льшую часть Ливонии. В 1209 г. войска Альберта заняли княжества Ерсика и Кокнесе. Покорение видземских ливов завершилось к концу 1210-х гг., курземских ливов – в начале 1230-х гг. В 1-й трети 13 в. власти епископа Рижского и Ордена меченосцев были подчинены балтские племена (латгалы, селы, земгалы, курши). С начала 1208 г. силы епископа Альберта и меченосцы начали завоевание земель эстов (лат. название Эстония, нем. – Эстляндия), в 1218 г. в борьбу за подчинение эстонских племён вступил датский король Вальдемар II. В 1226 г. папский легат Вильгельм Моденский, чтобы урегулировать территориальный спор Ордена меченосцев и ливонской Церкви, разделил территорию Ливонии между орденом, ливонскими епископами и г. Рига; Эстляндия, не входившая в это время в Ливонию, в 1227 г. была завоёвана меченосцами.

Ливония.Соотношение сил изменилось после того, как 22 сентября 1236 г. в битве при Сауле меченосцы потерпели поражение от жемайтов. В результате западные курши и земгалы перестали признавать власть Ордена меченосцев. В 1237 г. немногочисленные остатки меченосцев были пополнены рыцарями Тевтонского ордена, а созданное таким образом отделение последнего получило наименование Ливонский орден. По соглашению Тевтонского ордена и Вальдемара II в Стенби, заключённому 7 июня 1238 г., были разграничены их владения в Эстляндии: за Данией закреплялись области Гаррия (эст. Харьюмаа) и Вирланд (Вирумаа), а также г. Ревель (ныне Таллин) с округой, впоследствии (в середине – 3-й четверти 13 в.) получившие общее название Эстляндского герцогства; при этом Дания отказывалась от претензий на о. Эзель (ныне о. Сааремаа, Эстония) и область Вик, а область Йервен переходила к ордену. Курши были окончательно подчинены Ливонским орденом в 1267 г., земгалы – в 1290 г.

Ливония.Соотношение сил изменилось после того, как 22 сентября 1236 г. в битве при Сауле меченосцы потерпели поражение от жемайтов. В результате западные курши и земгалы перестали признавать власть Ордена меченосцев. В 1237 г. немногочисленные остатки меченосцев были пополнены рыцарями Тевтонского ордена, а созданное таким образом отделение последнего получило наименование Ливонский орден. По соглашению Тевтонского ордена и Вальдемара II в Стенби, заключённому 7 июня 1238 г., были разграничены их владения в Эстляндии: за Данией закреплялись области Гаррия (эст. Харьюмаа) и Вирланд (Вирумаа), а также г. Ревель (ныне Таллин) с округой, впоследствии (в середине – 3-й четверти 13 в.) получившие общее название Эстляндского герцогства; при этом Дания отказывалась от претензий на о. Эзель (ныне о. Сааремаа, Эстония) и область Вик, а область Йервен переходила к ордену. Курши были окончательно подчинены Ливонским орденом в 1267 г., земгалы – в 1290 г.

К концу 13 в. на территории Ливонии существовало 5 государств: Ливонский орден, Рижское епископство (архиепископство), Дерптское епископство (возникло в 1224 с переносом резиденции епископа Эстляндского в Дерпт), Курляндское епископство (основано в 1234 Вильгельмом Моденским), Эзельское епископство (основано в 1227–1228 епископом Рижским Альбертом); епископ Ревельский не был светским правителем своего диоцеза. Архиепископ Рижский, епископы Дерптский и Эзельский в духовном отношении подчинялись папе Римскому, а их владения с начала 13 в. являлись марками Священной Римской империи. Курляндское епископство было подчинено Тевтонскому ордену. Ливонский магистр подчинялся великому магистру Тевтонского ордена.

Наиболее могущественным из 5 государств, сложившихся на территории Ливонии, был Ливонский орден. Ему принадлежала бо́льшая часть территории Ливонии (после 1343–1346 – ⅔ территории), он стремился официально закрепить своё господствующее положение, что порождало его конфликты с другими государствами Ливонии. Вместе с торговой конкуренцией это привело к войне между Ливонским орденом и Ригой (на стороне последней также выступали архиепископ Рижский, епископы Дерптский и Эзельский, Дания и Литва) в 1297–1330 гг. (с перерывами), в результате которой Рига была подчинена ордену. С 1304 г. для решения общеливонских проблем, разрешения конфликтных ситуаций и в случае угрозы извне созывались совещания представителей государств Ливонии (первоначально – по инициативе Ливонского ордена, стремившегося таким образом достичь гегемонии в Ливонии).

Ливония в 14–15 вв.

В 1343–1346 гг. Тевтонский орден занял часть территории Эстляндского герцогства (область Гаррия) и Эзельское епископство, подавил там восстание «Юрьевой ночи» (23 апреля 1343) и при поддержке вассалов датского короля установил свою власть. В 1346 г. датский король Вальдемар IV Аттердаг официально продал Эстляндское герцогство Тевтонскому ордену, после чего Эстляндия была передана в управление ливонскому магистру. Таким образом, к середине 14 в. территория Ливонии достигла максимальных размеров.

В 15 в., в условиях возобновившегося противостояния Ливонского ордена и архиепископа Рижского, а также активизации военной борьбы Польши и Великого княжества Литовского (ВКЛ) с Тевтонским и Ливонским орденами, на основе проводившихся ещё с 1304 г. совещаний сформировался общеливонский ландтаг, в работе которого участвовали представители Ливонского ордена, епископов Ливонии, светских феодалов и городов. Порядок созыва и работы ландтага был установлен в 1435 г. на съезде в Валке (ныне разделён на 2 части: г. Валга в Эстонии; г. Валка в Латвии), на котором государства Ливонии также образовали союз – Ливонскую конфедерацию (первоначально – на 6 лет; в дальнейшем неоднократно возобновлялся).

16–17 вв.: переход под власть Речи Посполитой

В 1550-х гг., накануне Ливонской войны 1558–1583 гг., территория Ливонии стала объектом притязаний со стороны Польши, ВКЛ, Русского государства, Швеции и Дании. В ходе войны прекратили существование все государства Ливонской конфедерации. В 1558 г. ликвидировано Дерптское епископство (Дерпт был взят русскими войсками). Секуляризации подверглись Эзельское и Курляндское епископства (1559; их земли перешли под власть Дании); Ливонский орден (1561), на части его территории создано Курляндское герцогство; Рижское архиепископство (1566).

В 1561 г. под власть польского короля Сигизмунда II Августа перешли Курляндское герцогство, а также земли к северу от реки Двина, включая территорию бывшего Дерптского епископства (объединены в 1566 в Задвинское герцогство); под власть Швеции – Эстляндия (1561–1563, окончательно в 1581).

Рига, имевшая с 1561 г. статус вольного города, в 1581 г. вошла в состав Речи Посполитой. Кроме того, в 1585 г. в результате польско-датского вооружённого конфликта к Речи Посполитой номинально перешёл Пильтенский округ, возникший на месте Курляндского епископства; фактически округ был включён в состав Речи Посполитой в 1610-х гг., что закреплялось Пильтенскими статутами (1611) и Предписанием по управлению Пильтенским округом (1617).

Речь Посполита сохраняла претензии на Эстляндию, и в 1600 г. король Сигизмунд III формально присоединил её, что, впрочем, не имело реальных последствий, т. к. в ходе начавшихся тогда же польско-шведских войн Швеция не только сохранила за собой Эстляндию, но и заняла бо́льшую часть Задвинского герцогства, составившую шведскую провинцию Лифляндия, что было закреплено Альтмаркским перемирием 1629 г. и Оливским миром 1660 г. В результате датско-шведской войны 1643–1645 гг. к Швеции отошёл и о. Эзель, что было закреплено Брёмсебруским миром 1645 г.

Под контролем Речи Посполитой осталась южная часть Задвинского герцогства, которая в 1677 г. была преобразована в Ливонское воеводство (княжество).

В 18 в. в результате Северной войны 1700–1721 гг. и разделов Речи Посполитой территория Ливонии полностью перешла в состав Российской империи.