Вече

Ве́че, народное собрание в Древней Руси, а также у ряда славянских народов. Лексема «вече», по мнению большинства лингвистов, происходит из праславянского *vĕtįo («совет») или от реконструируемой основы глагола «вѣдати» («знать»): *vĕd- (оглушённый вариант *vĕt-), однако неизвестно, применялось ли это понятие для обозначения коллективных органов власти в догосударственную эпоху.

«Вѣче» в ранних славянских и древнерусских памятниках

Самое раннее упоминание (в форме «вѣште») содержится в Супрасльской рукописи (Болгария, 10–11 вв.), где используется в словосочетании «вѣште творятъ», передающем значение греческого глагола «στασιάζουσιν» («восстают»). В целом в ранних славянских и древнерусских переводных памятниках слово «вече» упоминаются редко и передаёт разные греческие понятия. Выделяются две традиции: в рамках первой термины «вече» и «вечники» ассоциируются с мятежом и мятежниками, переводчики используют их, когда хотят охарактеризовать какие-то нелегитимные формы коллективных общественных проявлений. Вторая группа упоминаний имеет отношение к неким политическим собраниям легитимного характера (слово «вече» здесь использовано для перевода греческих понятий со значением «собрание»). Со 2-й половины 13 в. слово «вече» встречается применительно к коллективным органам власти городов-коммун в Далмации (veћe, vijeћe), в 14–15 вв. – применительно к совещаниям знати и особенно судебным собраниям в Польше (wiecе).

Вечевые собрания домонгольской Руси

В Древнерусском государстве в домонгольское время вечем («вѣче») назывались политические собрания горожан разного социального статуса (т. е. не только княжеско-дружинной элиты), которые обозначались также другими терминами (например, «совет») или описательной конструкцией («кияне реша…»). С конца 10 – начала 11 вв. появляются летописные сообщения о собраниях в городах Древнерусского государства, прежде всего в Киеве и Новгороде [впервые вече упоминаются под 997 г. в «Повести временных лет» в рассказе об осаде Белгорода Киевского печенегами и под под 1016 г. в Новгородской первой летописи младшего извода – в рассказе о конфликте князя Ярослава Владимировича с новгородцами (т. н. восстание 1015)]. Упоминания вечевых собраний становятся более частыми в 12 в. [при описании событий 1175 в Северо-Восточной Руси в Лаврентьевской летописи имеется фраза, указывающая на то, что такие собрания уже стали обычным явлением: «Новгородци бо изначала, и Смолняне, и Кыяне, и Полочане, и вся власти якоже на думу на вѣча сходятся» (Полное собрание русских летописей. Т. 1. Москва, 1997. Стб. 377)].

В 12 – 1-й трети 13 вв. вече фиксируется во многих центрах русских княжеств и земель. Среди функций веча выделяются: избрание князей (в Новгороде – посадников, тысяцких, архиепископов, архимандритов – новгородского Юрьева во имя великомученика Георгия Победоносца мужского монастыря) и их изгнание, заключение «ряда» (договора) с князем, принятие решения об участии в войне городского ополчения (часто именуется в летописях «воями»). Постепенно в Новгороде в рамках формировавшегося республиканского строя вече превращалось в верховный орган власти, выражавший волю политического сообщества («всего Новгорода», позднее: «всего Великого Новгорода», «всего господина Великого Новгорода», «всего господина господаря Великого Новгорода»), и решало разнообразные вопросы внутреннего управления, правовых, торговых и хозяйственных отношений, внешней политики. Аналогичную роль вече играло также во Пскове и, по-видимому, в Полоцке.

В других русских землях вече не функционировало как постоянный политический институт, не имело чётко определённых полномочий, собиралось, по-видимому, в экстраординарных ситуациях, не участвовало в непосредственном управлении.

По вопросу о составе участников веча в историографии существуют различные мнения: все свободные жители земли (В. И. Сергеевич и другие сторонники «земско-вечевой» и «общинно-вечевой» теорий в 19 – начале 20 вв.; И. Я. Фроянов и его ученики во 2-й половине 20 – начале 21 вв.), свободные горожане (М. Ф. Владимирский-Буданов, А. Н. Насонов, М. Н. Тихомиров, Ю. А. Лимонов, П. В. Лукин и др.), только знать (В. Л. Янин, П. П. Толочко и др.). Высказывалось также мнение (В. Т. Пашуто, К. Цернак) о том, что вечем именовались разные по типу собрания с различным составом участников. В последнее время древнерусское вече изучается с привлечением недостаточно использовавшихся с этой целью источников (прежде всего, ганзейских) и на основе сравнительно-исторического анализа (П. В. Лукин).

В рамках характерных для раннего Средневековья способов репрезентации и легитимации власти, системы взаимоотношений между властью, элитарными и рядовыми слоями населения вече было тесно связано с такими традиционными явлениями социальной жизни древнерусского общества, как пиры, праздничные церемонии, торжественные встречи и проводы князей, обмен дарами. Места собраний были разнообразны (площади перед соборами, рыночные площади, иногда даже открытое поле; в Киеве – главным образом на «великом» Ярославовом дворе и у Софийского собора; в Новгороде – на Ярославовом дворище и у Софийского собора; в Пскове – у Троицкого собора). Участники собирались на вече по звону колоколов. Позднее в Новгороде появился специальный вечевой колокол; распространённое в историографии представление о том, что в раннее время на вече могли созывать людей также путём рассылки глашатаев, явилось следствием ошибочного прочтения источника.

Вече на Руси после монгольского нашествия

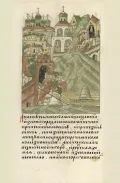

После монгольского нашествия вече в городах Северо-Восточной Руси упоминается всё реже, в основном в связи с восстаниями против монголов. По мере усиления княжеской власти значение городских собраний постепенно сошло на нет. Однако в источниках даже Московское восстание 1547 г. названо «вечем».  Вывоз новгородского вечевого колокола в Москву в 1478. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 16 в. Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург. ОР РНБ. F.IV.232. Л. 275об.

Изображение из книги: Лицевой летописный свод XVI века. Русская летописная история. Книга 16. 1475–1482 гг. М.: ООО «Фирма АКТЕОН», 2014. С. 330.В землях Южной, Юго-Западной и Западной Руси, оказавшихся в 14–15 вв. под властью Великого княжества Литовского и Польши, традиционная система городского самоуправления, где главную роль играло вече, постепенно сменилась новой, основанной на немецком праве.

Вывоз новгородского вечевого колокола в Москву в 1478. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 16 в. Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург. ОР РНБ. F.IV.232. Л. 275об.

Изображение из книги: Лицевой летописный свод XVI века. Русская летописная история. Книга 16. 1475–1482 гг. М.: ООО «Фирма АКТЕОН», 2014. С. 330.В землях Южной, Юго-Западной и Западной Руси, оказавшихся в 14–15 вв. под властью Великого княжества Литовского и Польши, традиционная система городского самоуправления, где главную роль играло вече, постепенно сменилась новой, основанной на немецком праве.

В Новгородской республике и Псковской республике вече как верховный орган власти, принимавший важнейшие решения и избиравший всех высших должностных лиц, существовало вплоть до присоединения этих земель к Московскому великому княжеству и Русскому государству соответственно (в 1478 и 1510, хотя существуют данные, что псковичи собирались на вече и после 1510). Кроме общегородского веча, в Новгороде и, возможно, во Пскове проходили вечевые собрания отдельных территориальных единиц – концов и улиц.

Народные собрания у западных славян, древних германцев и скандинавов

В научной литературе «вечем» принято называть средневековые «народные собрания» западных славян (лютичей, ободритов, поморских славян, лужицких сербов, руян, в Польше, Великоморавской державе и Чехии), к которым в источниках прилагаются различные латинские понятия (colloquia, consilia, placita, conciones и др.), а также гипотетические собрания восточнославянских этнополитических общностей («племён»). Со славянским вечем сопоставляются народные собрания древних германцев и скандинавский тинг (Х. Ловмяньский, К. Модзелевский).