Анархизм

Анархи́зм (от греч. ἀναρχία – безначалие, безвластие), совокупность политических учений и движений, отрицающих любую внешнюю власть над коллективом и индивидом, а потому выступающих за радикальное освобождение от власти государства, религиозных и иных традиционных институтов, за создание общества, основанного исключительно на принципах кооперации и взаимности.

Классические источники

В отличие от таких политических течений, как марксизм, анархизм не обладает единым каноническим корпусом источников. В своём классическом варианте анархизм сложился в 19 в. на основе ряда политических движений и текстов публицистического, теоретического и литературного характера, опиравшихся на разные традиции. В самом общем виде можно выделить английскую и континентальную (франко-германскую) ветви развития анархизма, которые, будучи поначалу относительно независимыми, к концу 19 в. создали основу для общеевропейских, а затем и глобальных анархистских движений и теорий.

Первоначально термин «анархисты» применялся как уничижительное выражение. Так, левеллеров, радикальное движение времён английской гражданской войны, называли «швейцарствующими анархистами» («Switzerizing anarchists») (Woodcock. 1989. P. 43). Английский социалист-утопист Дж. Уинстэнли в своём памфлете 1649 г. «Истина, поднимающая голову над скандалами» впервые достаточно полно сформулировал принципы, впоследствии составившие костяк анархистской доктрины. Уинстэнли утверждал, что всякая власть развращает, что свобода несовместима с собственностью, что власть и собственность – главные причины преступлений, тогда как люди могут благоденствовать в обществе без правителей, где труд и его плоды подлежат равному распределению, а все спорные вопросы решаются кооперативно, по совести каждого. Уинстэнли отождествил бога с разумом, определив тем самым просвещенческую и атеистическую составляющую анархизма. Его принципы стали основой для эгалитарного проекта сообщества диггеров, потерпевшего поражение.

Идеи Дж. Уинстэнли были подхвачены в полемическом контексте, возникшем сразу после Французской революции. У. Годвин в своей работе 1793 г. «Исследование принципов политической справедливости и её влияния на нравственность и счастье» выступил с косвенной критикой Э. Бёрка, сформулировав основы анархистской теории. Особенностью концепции Годвина является акцентирование не только противоестественности любой внешней власти, но и особой роли «накопленной собственности», которая выступает главным инструментом установления власти меньшинства над большинством. Впоследствии тезис о накоплении собственности стал одним из важнейших и для марксистской теории. Годвин предполагал, что свободная форма жизни людей возможна лишь в небольших сообществах, основанных на эгалитарных децентрализованных принципах. Также важным для анархистской теории стало обличение у Годвина различных механизмов политической репрезентации, в том числе голосования, которое он считал способом лишить индивида власти. Идеи Годвина оказали значительное влияние не только на британскую литературу (его учениками в той или иной мере были П. Б. Шелли, У. Вордсворт, С. Т. Колридж и У. Хейзлетт), но также нашли некоторое практическое воплощение в социальных экспериментах 1-й половины 19 в. его более позднего последователя Р. Оуэна.

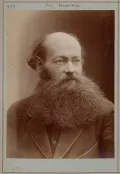

Пьер-Жозеф Прудон. Середина 19 в.

Национальная библиотека Франции, Париж.Континентальный анархизм поначалу разрабатывался независимо от британского – в период после Французской революции, прежде всего в кругах младогегельянцев и французских радикалов. В положительном смысле термин «анархический» впервые употребляется в работе П.-Ж. Прудона «Что такое собственность?» (1840). Революционные события 1848 г. и знакомство с К. Марксом и Ф. Энгельсом стали для Прудона стимулами для разработки полновесной анархической доктрины, включающей принципы экономического мютюэлизма, политического федерализма и ассоцианизма, а также прямого действия. Прудон, не отрицая частной собственности как таковой, обличал капиталистическую собственность, существующую благодаря рынку и накоплению. Соответственно, для избавления от власти капитала и накопленной собственности (а также всех её производных, т. е. политической и религиозной власти) Прудон предлагал отказаться от денежной системы и перейти к карточной, в которой карточки точно соответствовали бы единицам труда. В качестве составной части системы мютюэлизма Прудон предложил «Народный банк», который мыслился им как способ «социальной ликвидации» (т. е. своего рода национализации, но силами народа, а не государства): банк, выпуская акции, аккумулирует народные средства, используемые для выкупа земельной и производственной собственности, т. е. для социальной революции, которая не нуждается в насильственном перевороте. Прудон предусматривал создание полностью кооперативного общества, основанного на локальных сообществах, объединённых федеративными отношениями. Прудоновский тезис, согласно которому анархия – это порядок без власти, предполагал, что именно коммунитарно-федеративный принцип является единственным основанием для безвластной, но упорядоченной организации человеческого общества. В посмертно изданной работе «О политической способности рабочих классов» (1865) Прудон обосновывал необходимость рабочего самоосвобождения посредством рабочих ассоциаций, использующих в качестве инструмента прямые действия, прежде всего стачки. Ряд французских последователей Прудона, считавших себя мютюэлистами, объединившись в Лондоне с английскими синдикалистами и европейскими политэмигрантами, основали Международное товарищество рабочих (Первый интернационал).

Пьер-Жозеф Прудон. Середина 19 в.

Национальная библиотека Франции, Париж.Континентальный анархизм поначалу разрабатывался независимо от британского – в период после Французской революции, прежде всего в кругах младогегельянцев и французских радикалов. В положительном смысле термин «анархический» впервые употребляется в работе П.-Ж. Прудона «Что такое собственность?» (1840). Революционные события 1848 г. и знакомство с К. Марксом и Ф. Энгельсом стали для Прудона стимулами для разработки полновесной анархической доктрины, включающей принципы экономического мютюэлизма, политического федерализма и ассоцианизма, а также прямого действия. Прудон, не отрицая частной собственности как таковой, обличал капиталистическую собственность, существующую благодаря рынку и накоплению. Соответственно, для избавления от власти капитала и накопленной собственности (а также всех её производных, т. е. политической и религиозной власти) Прудон предлагал отказаться от денежной системы и перейти к карточной, в которой карточки точно соответствовали бы единицам труда. В качестве составной части системы мютюэлизма Прудон предложил «Народный банк», который мыслился им как способ «социальной ликвидации» (т. е. своего рода национализации, но силами народа, а не государства): банк, выпуская акции, аккумулирует народные средства, используемые для выкупа земельной и производственной собственности, т. е. для социальной революции, которая не нуждается в насильственном перевороте. Прудон предусматривал создание полностью кооперативного общества, основанного на локальных сообществах, объединённых федеративными отношениями. Прудоновский тезис, согласно которому анархия – это порядок без власти, предполагал, что именно коммунитарно-федеративный принцип является единственным основанием для безвластной, но упорядоченной организации человеческого общества. В посмертно изданной работе «О политической способности рабочих классов» (1865) Прудон обосновывал необходимость рабочего самоосвобождения посредством рабочих ассоциаций, использующих в качестве инструмента прямые действия, прежде всего стачки. Ряд французских последователей Прудона, считавших себя мютюэлистами, объединившись в Лондоне с английскими синдикалистами и европейскими политэмигрантами, основали Международное товарищество рабочих (Первый интернационал).

Основателем индивидуалистического анархизма признан М. Штирнер, концепция которого сложилась в младогегельянском контексте, где гегелевская теория отчуждения и осуществления абсолютного духа была доведена до предела. В «Сущности христианства» (1845) Л. Фейербаха абсолютный дух становится человеком, в «Критиках» Б. Бауэра – человеческим духом, а в программном произведении Штирнера «Единственный и его собственность» (1845) – суверенным Я, не способным подчиняться какой-либо внешней власти. Важным моментом радикального индивидуализма Штирнера, впоследствии сказавшегося на различных анархистских учениях, является его антидемократизм: Французская революция, по его мнению, уничтожила опосредующую роль корпораций, при старом порядке ограничивающих верховную власть, а потому новая демократическая власть не предоставляет индивиду никакой защиты от самой себя, делая его своим рабом. Внешнее рабство старого порядка превратилось во внутреннее рабство постреволюционного общества, в котором индивид обязан признавать легитимность установленной над ним власти. Соответственно, в качестве единственной формы социальной организации Штирнер мыслил свободную и всегда временную ассоциацию, полностью подчинённую требованиям Я.

Александр Герцен и Михаил Бакунин. Лондон. 1863.Деятельность ещё одного основателя анархизма, русского революционера и политэмигранта М. А. Бакунина, тесно связана со становлением рабочего и коммунистического движения в Европе. Вступление Бакунина в 1868 г. в Первый интернационал вместе с его полуподпольной организацией «Международный альянс социалистической демократии» стало основой для раскола внутри интернационала на бакунинцев и марксистов. Бакунин, высоко оценивая достижения Маркса в области критики политической экономии, не принимал идей Маркса о руководящей роли промышленного пролетариата и его партии в грядущей социалистической революции. С самого начала анархисты и коммунисты ориентировались на разные социальные слои: анархисты – на крестьян, ремесленников и нижние слои пролетариата (Марксом презрительно именовавшиеся «люмпен-пролетариатом»), в том числе в промышленно неразвитых странах (Россия, юг Франции, Италия, Испания), марксисты – на всё более интегрированный промышленный рабочий класс Англии и Германии. Неприятие Бакуниным базовых марксистских принципов нашло выражение в его основных работах – «Государственность и анархия» (1873) и «Бог и государство» (опубликована посмертно в 1882). Общие для анархизма принципы – коллективизм, атеизм и отрицание всякой внешней власти – Бакунин соединил с панславистской геополитикой, утверждая, что главная опасность этатизации исходит от Германии. Поскольку Бакунин лично участвовал во многих революционных и национальных восстаниях в Европе, в своей концепции он отверг представления Прудона о возможности постепенной «социальной ликвидации», настаивая на необходимости силовых действий и революции. Также Бакунин, требуя коллективной собственности на средства производства, отказался от сохранения частной собственности, допускаемой в прудонизме. Коллективизм и примат насильственного свержения государственного строя, сформулированные Бакуниным, были важнейшими характеристиками анархистских доктрин и движений вплоть до конца 1930-х гг.

Александр Герцен и Михаил Бакунин. Лондон. 1863.Деятельность ещё одного основателя анархизма, русского революционера и политэмигранта М. А. Бакунина, тесно связана со становлением рабочего и коммунистического движения в Европе. Вступление Бакунина в 1868 г. в Первый интернационал вместе с его полуподпольной организацией «Международный альянс социалистической демократии» стало основой для раскола внутри интернационала на бакунинцев и марксистов. Бакунин, высоко оценивая достижения Маркса в области критики политической экономии, не принимал идей Маркса о руководящей роли промышленного пролетариата и его партии в грядущей социалистической революции. С самого начала анархисты и коммунисты ориентировались на разные социальные слои: анархисты – на крестьян, ремесленников и нижние слои пролетариата (Марксом презрительно именовавшиеся «люмпен-пролетариатом»), в том числе в промышленно неразвитых странах (Россия, юг Франции, Италия, Испания), марксисты – на всё более интегрированный промышленный рабочий класс Англии и Германии. Неприятие Бакуниным базовых марксистских принципов нашло выражение в его основных работах – «Государственность и анархия» (1873) и «Бог и государство» (опубликована посмертно в 1882). Общие для анархизма принципы – коллективизм, атеизм и отрицание всякой внешней власти – Бакунин соединил с панславистской геополитикой, утверждая, что главная опасность этатизации исходит от Германии. Поскольку Бакунин лично участвовал во многих революционных и национальных восстаниях в Европе, в своей концепции он отверг представления Прудона о возможности постепенной «социальной ликвидации», настаивая на необходимости силовых действий и революции. Также Бакунин, требуя коллективной собственности на средства производства, отказался от сохранения частной собственности, допускаемой в прудонизме. Коллективизм и примат насильственного свержения государственного строя, сформулированные Бакуниным, были важнейшими характеристиками анархистских доктрин и движений вплоть до конца 1930-х гг.

Пётр Кропоткин. 1900. Фото: Atelier Nadar. Национальная библиотека Франции, Париж. Значительный вклад в классический корпус анархизма сделал П. А. Кропоткин, младший соратник Бакунина, вступивший в возглавляемую последним Юрскую федерацию Первого интернационала в 1872 г. Помимо профессиональной политической деятельности, Кропоткин занимался и научными, в частности географическими, экономическими и – как можно было бы назвать их впоследствии – экологическими, исследованиями, также он сошёлся с другим известным анархистом и географом – Э. Реклю. Критикуя бакунинский коллективизм («каждому – по его труду»), Кропоткин подчёркивал значение экономической, а не только политической революции. «Анархический коммунизм» Кропоткина, нашедший выражение в ряде работ конца 19 в., прежде всего в книге «Хлеб и воля», сборнике статей, написанных для французских газет Le Révolté («Бунтовщик») и La Révolte («Бунт»), провозглашал сформулированный Л. Бланом принцип «от каждого по способностям, каждому по потребностям» (Blanc. 1851. P. 92) и предполагал создание революционного общества в виде федерации свободных коммун. Наиболее полное выражение анархо-коммунизм Кропоткина нашёл в работе «Взаимопомощь как фактор эволюции» (1902), в которой он попытался оспорить принцип конкуренции и борьбы как главной движущей силы эволюции. В работе «Поля, фабрики и мастерские» (1899) Кропоткин, рассматривая возможности объединения промышленного и сельского труда в революционном обществе, предвосхитил многие сюжеты будущих экологических и урбанистических движений.

Пётр Кропоткин. 1900. Фото: Atelier Nadar. Национальная библиотека Франции, Париж. Значительный вклад в классический корпус анархизма сделал П. А. Кропоткин, младший соратник Бакунина, вступивший в возглавляемую последним Юрскую федерацию Первого интернационала в 1872 г. Помимо профессиональной политической деятельности, Кропоткин занимался и научными, в частности географическими, экономическими и – как можно было бы назвать их впоследствии – экологическими, исследованиями, также он сошёлся с другим известным анархистом и географом – Э. Реклю. Критикуя бакунинский коллективизм («каждому – по его труду»), Кропоткин подчёркивал значение экономической, а не только политической революции. «Анархический коммунизм» Кропоткина, нашедший выражение в ряде работ конца 19 в., прежде всего в книге «Хлеб и воля», сборнике статей, написанных для французских газет Le Révolté («Бунтовщик») и La Révolte («Бунт»), провозглашал сформулированный Л. Бланом принцип «от каждого по способностям, каждому по потребностям» (Blanc. 1851. P. 92) и предполагал создание революционного общества в виде федерации свободных коммун. Наиболее полное выражение анархо-коммунизм Кропоткина нашёл в работе «Взаимопомощь как фактор эволюции» (1902), в которой он попытался оспорить принцип конкуренции и борьбы как главной движущей силы эволюции. В работе «Поля, фабрики и мастерские» (1899) Кропоткин, рассматривая возможности объединения промышленного и сельского труда в революционном обществе, предвосхитил многие сюжеты будущих экологических и урбанистических движений.

Политическая история анархизма

Раскол Первого интернационала в 1872 г. ретроспективно признан моментом окончательного расхождения марксистского и анархистского движений. Последнее, однако, никогда не сводилось к организационным формам и во 2-й половине 19 в. часто шло по пути децентрализации и индивидуализации. После раскола интернационала за Бакуниным осталось большинство фракций, в том числе испанская, итальянская, бельгийская, британская, голландская, однако в долгосрочной перспективе анархизм получил большее развитие в тех регионах Европы и мира, которые отставали от передовых индустриальных стран, а именно Великобритании, Германии и США. В странах Средиземноморья, в Латинской Америке, России и некоторых азиатских государствах анархизм воплотился во множестве разных форм борьбы и политического активизма, начиная с терроризма и анархо-синдикализма и заканчивая современными «оккупациями» и «ситинами» (sit-ins).

На протяжении всей своей почти двухвековой истории анархистский активизм достаточно вольно обращался с теоретическими источниками. Уже на раннем этапе среди итальянских последователей М. А. Бакунина получил распространение тезис о необходимости «пропаганды фактами». В 1876 г. анархист Э. Малатеста провозгласил приоритет повстанческого акта как эффективного инструмента пропаганды социалистических принципов. Малатеста и его соратники попытались спровоцировать ряд крестьянских восстаний в Италии, которые потерпели поражение. Тогда же получили распространение анархистские ячейки, преследующие террористические цели. В 1890–1901 гг. был проведён ряд символических убийств политических деятелей и глав государств, среди которых итальянский король Умберто I, французский президент С. Карно и президент США У. Мак-Кинли (после его убийства анархизм в США был криминализирован).

В 1890-е гг. рождается анархо-синдикализм – анархистское движение, нашедшее свою социальную базу в профсоюзах. Французские анархисты стали активно работать с биржами труда и в 1895 г. получили контроль над Национальной ассоциацией бирж труда. Лидерами и теоретиками анархо-синдикалистского движения, считавшими возможным направить рабочее движение на уничтожение капитализма и государства, стали Ф. Пеллутье и Э. Пуже. Важнейшим инструментом анархо-синдикализма представлялась всеобщая стачка. Упрочение анархо-синдикализма среди рабочих привело к тому, что во французской Всеобщей конфедерации труда контроль над организацией оказался в руках анархистов. Некоторые анархистские течения оспаривали централистские тенденции анархо-синдикализма (в частности, Э. Малатеста на конгрессе в Амстердаме 1907). В 1922 г. была образована Международная ассоциация трудящихся (МАТ, или т. н. Берлинский интернационал профсоюзов) – анархо-синдикалистский интернационал.

Особое развитие анархизм и анархо-синдикализм получили в Испании. Первая в мире анархистская газета El Porvenir («Будущее») была основана в Ла-Корунье ещё в 1845 г. последователем Прудона Р. де ла Сагрой. В 1868 г. в результате деятельности прибывшего в страну итальянского революционера Д. Фанелли получил распространение бакунинский анархизм, быстро росло число членов интернационала. В 1873 г. в Испании их насчитывалось уже 60 тыс. человек, после раскола интернационала они поддержали анархистский Сент-Имьенский интернационал. К концу 19 в. испанский анархизм опирался как на рабочих, так и на крестьян, в основном их деятельность оставалась подпольной. С начала 20 в. заметную роль играл анархо-синдикализм. В 1907 г. барселонские рабочие создали собственную профсоюзную организацию «Рабочая солидарность» (исп. Solidaridad Obrera), которая в 1909 г. объявила в Каталонии всеобщую стачку, чтобы противодействовать призыву резервистов, отправляемых в Марокко. Власти подавили стачку силой. За стачкой и расправой над некоторыми видными деятелями анархо-синдикалистского движения последовало образование в 1910 г. испанской Национальной конфедерации труда (исп. Confederación Nacional del Trabajo). В 1927 г. радикальными испанскими анархистами была образована собственная организация – Иберийская анархистская федерация (исп. Federatión Anarquista Ibérica). Общая численность членов Национальной конфедерации труда к началу гражданской войны в Испании составляла около 2 млн человек. Победа франкистов в 1939 г. и отмена автономии Каталонии означали завершение золотого века испанского анархизма.

В России влиятельность анархо-синдикализма и анархизма существенно снизилась после большевистской революции. В постреволюционной России анархисты не сыграли большой роли, и даже вернувшийся на родину Кропоткин не сумел оказать существенного влияния ни на Ленина, ни на политику нового Советского государства. Важным этапом международного анархистского движения стала деятельность Н. Махно и его партизанской армии, долгое время противодействовавшей и белым, и красным.

Судьба анархистских идей и течений за пределами Европы разнолика. Анархо-синдикалист Р. Ф. Магон оказал заметное влияние на Э. Сапату, лидера мексиканской революции начала 20 в. Своеобразным вариантом анархизма может считаться толстовство, хотя Л. Н. Толстой сам не использовал такого наименования своего учения. Махатма Ганди, считавший себя учеником Толстого и иногда называвший себя анархистом, разработал доктрину гражданского неповиновения, которая была применена в Южной Африке и в Индии. Ганди предполагал, что после обретения независимости Индия осуществит проект построения децентрализованного (во многом анархистского) общества, основанного на ассоциации сельских общин, однако в 1947 г. руководители Конгресса не последовали этому плану, выбрав курс на унификацию государства. Анархистскую составляющую учения Ганди продолжили движение Сарводайя (Vettickal. 2002) под руководством В. Бхаве и движение Джаяпракаша Нараяна, которые отстаивали теорию и практику «грамдан», кооперативной ассоциации общин и общего землепользования.

После Второй мировой войны анархистское движение в полной мере смогло восстановиться только в 1960-е гг., когда оно существенно изменило свой состав и общую направленность. Анархистские флаги, поднятые над некоторыми государственными учреждениями в Париже в 1968 г., означали возвращение к более дисперсной, децентрализованной организации и – в долгосрочной перспективе – отказ от ориентации анархизма на теорию и практику терроризма и революции, в том числе рабочей. Вызов капитализму всё больше принимал форму коммунитарных и мютюэлистских проектов, заставляя анархизм сблизиться с новейшими освободительными движениями – постколониальными, феминистскими, экологическими и антиглобалистскими. Такие анархистские интеллектуалы, как Г. Рид и П. Гудман, вернулись к наследию Годвина и развивали идеи освободительного образования и пацифизма. В целом бакунинское и тем более штирнеровское направления анархизма остались в прошлом – на первый план вышла теория «взаимопомощи» Кропоткина, что подчёркивал, в частности, О. Хаксли. Ту же линию отстаивают такие современные теоретики анархизма, как К. Уорд и Дж. Вудкок. Это, однако, не означает исчезновения радикального активизма среди анархистских движений – известнейшим примером начала 21 в. служит франко-итальянская анонимная группа «Невидимый комитет», часть которой стала известна в качестве «Тарнакской девятки» после ареста в 2008 г. нескольких анархистов по подозрению в попытке саботажа на французских линиях скоростных поездов.

Учение и методы анархизма

Несмотря на многообразие анархистских подходов, можно выделить ядро анархической доктрины, а также комплекс чаще всего встречающихся политических методов и тактик. Отрицание всякой внешней власти над индивидом является основой анархизма, а потому на первый план выходят негативные цели: устранение власти авторитета (в том числе духовного), государства и закона. Борьба с властью авторитета (традиции, духовенства, Церкви и т. п.) была обоснована ещё у классиков анархизма, в частности Годвина. Однако главной мишенью анархизма неизменно становится государство, понимаемое как насильственная инфраструктура принуждения, позволяющая, в частности, поддерживать неравное распределение и закрепляющая классовое деление на имущих и неимущих. В этом пункте анархисты (прежде всего Бакунин) систематически расходились с марксистами, первоначально мыслившими государство как надстройку над экономическими отношениями, определявшимися собственностью на средства производства. Соответственно, закон, как он представлен в виде официального законодательства, понимается в анархизме прежде всего в качестве репрессивного механизма государственного аппарата и обмана неимущих. В то же время социальные направления анархизма могут допускать позитивную силу закона как терапевтического средства, позволяющего излечивать социальные болезни.

Позитивные цели анархизма сводятся в целом к построению сообщества, обходящегося без государства и без правительства. Примат индивида в анархизме требует такой схемы построения общества, которая ориентируется на личное волеизъявление и свободу каждого. В этом пункте анархизм сближается с либерализмом, выступая двойником последнего. Однако анархизм традиционно обличает различные либеральные теории построения общества на основе общественного договора (например, у Т. Гоббса, Дж. Локка или Дж. Ролза). Механизмы отчуждения прав и делегирования, необходимые для общественного договора в его либеральной форме, для анархизма неприемлемы. Последний считает фундаментальным право индивида отозвать любое согласие на ту или иную форму коллективной жизни. Соответственно, традиционная форма коллектива в анархизме мыслится как сообщество индивидов и коммун, т. е. мелких независимых хозяйств, которые путём ассоциации и взаимопомощи постепенно создают более крупные федеративные структуры. Ассоцианизм, мютюэлизм и федерализация – вот анархистские принципы, противостоящие как либеральному договору, так и коммунистической (или иной освободительной) диктатуре.

Доктринальный индивидуализм анархизма, требующий устранения любой внешней по отношению к индивиду инстанции, стал источником противоречий, проявившихся в истории и в практиках анархизма. В практическом плане существенным затруднением оказывается необходимость жёсткой организации (а соответственно, и управления – ресурсами, кадрами и т. п.), сталкивающаяся с принципом неподчинения и свободной ассоциации. Отрицая возможность партийного руководства (которое с точки зрения анархизма неизменно восстанавливает власть авторитета), анархизм в своей теории и практике систематически выбирал путь спонтанеизма и бунта. В триаде бунта, восстания и революции ведущим термином для анархизма оказывается бунт, поскольку он служит манифестацией непосредственного отказа индивида и общества от внешней власти, не подготовленного какой-либо партийной работой или заговором, а потому выражающего исконно свободную природу индивида. Иррациональность бунта или его бесцельность получают позитивную трактовку: событие бунта затухает вместе с устранением внешних причин, его вызвавших, и с уничтожением государственного аппарата, но именно это говорит о его подлинности. Бунт – единственное истинное проявление радости разрушения, теоретиком которой выступил Бакунин. Восстание и революция служат поэтому лишь развитием бунтарского начала, предполагая меньшую степень спонтанности и бо́льшую – организованности. Поскольку революция в анархизме часто мыслится в качестве решающего бунта, своего рода сингулярности, она приобретает утопические черты: следовательно, в условиях репрессивного общества важнейшим элементом тактики анархизма, особенно в его пацифистских направлениях, становятся пропаганда и образование. В то же время приоритет спонтанности и волюнтаризма, проявляющихся в бунте, отражается в особом внимании к экстремистским методам борьбы (которые восходят к традиционной для анархизма «пропаганде фактами»). В частности, после 1968 г. экстремизм в качестве анархистского метода противопоставлялся закостеневшим в бюрократии коммунистическим и социал-демократическим европейским партиям: показательно, что книга братьев Кон-Бендит «Левый радикализм» (1968) вышла в итальянском переводе под названием «Экстремизм. Лекарство от старческой болезни коммунизма» (Cohn-Bendit. 1969).

Анархизм в культуре и науке

Уже в 19 в. анархизм как доктрина и политическая практика привлекает многих деятелей культуры и науки. В начале 20 в. в анархистских изданиях участвовали писатели О. Мирбо, Ж. Леконт, Л. Декав, художники К. Писсаро и Л. Писсаро, М. Люс, К. ван Донген и др.

В литературе анархизм отразился в самых разных формах, в том числе полемических. Так, в 1922 г. португальский модернист Ф. Песоа опубликовал рассказ, представляющий собой едкую критику и в то же время развитие анархистских идей.

В литературе, в том числе фантастической, часто делались попытки изобразить утопическое общество, построенное на истинно анархистских принципах, что косвенно подтверждает утопичность доктрины анархизма в целом. Одним из наиболее известных произведений такого рода стал роман У. Ле Гуин «Обделённые» («The Dispossessed: An Ambiguous Utopia»), опубликованный в 1974 г. В романе изображаются социальные системы двух родственных миров – планеты Уррас и её спутника Анаррес, на котором построено анархистское общество в точном соответствии с принципами индивидуализма, ассоцианизма и мютюэлизма, обоснованными классиками анархизма. Родительская планета – Уррас – представляет собой развитое буржуазное общество, примерно соответствующее послевоенному западному миру. Ле Гуин, подчёркивая значимость анархистского идеала, показывает также его неизбежную проблематичность. С одной стороны, это общество, которое вынуждено жить на грани нищеты: суровость окружающего мира не позволяет накопить богатство, но в то же время его отсутствие само является залогом анархического устройства, которое воплощается в постоянном выживании, существовании на фронтире освоения природы. С другой стороны, система автоматического общественного распределения труда, в которой каждый может потребовать другого места работы, не может быть вполне удовлетворительной: всегда остаются такие люди, которые, не будучи в состоянии вписаться в эту систему и желающие чего-то иного, становятся изгоями, которых, как намекает Ле Гуин, могут подвергнуть принудительному психиатрическому лечению. В то же время локальные социальные группы – например, в академии – самопроизвольно порождают иерархии и привилегии, резко контрастирующие с анархистскими идеалами. К другим образцам анархистской фантастики можно отнести некоторые романы Ч. Мьевиля, в частности «Железный совет» 2004 г., в котором изображается мобильная утопическая коммуна, передвигающаяся на поезде и представляющая критическую угрозу для политической власти.

Демонстрация анархистов «Запретное добро – анархизм в наступлении» в Вильгельмсбурге, Гамбург-Митте (Германия). 1 мая 2022.Начиная со 2-й половины 20 в. и особенно после 1968 г. анархизм получил чрезвычайно широкое и разнообразное распространение в академическом мире, и прежде всего в гуманитарных науках, восстановив таким образом преемственность с традицией классиков, в первую очередь П. А. Кропоткина и Э. Реклю. Различные версии ассоцианизма стали основой для многих политических теорий, выступающих альтернативой либерализму и коммунизму. Так, Дж. Батлер (Батлер. 2018), не обращаясь в явной форме к теме анархизма, по сути, создаёт концепцию ассоцианистского коллектива, полностью отвечающего анархистским принципам спонтанности и аутентичности. В 1970-е гг. теоретический анархизм получил значительный толчок со стороны шизоанализа Ж. Делёза и Ф. Гваттари, а также антипсихиатрии, когда ещё один источник внешней для индивида власти был обнаружен в психоанализе и в традиционных психиатрических и идеологических институтах, формирующих нормального, т. е. покорного индивида. Анархистский коллектив «Невидимый комитет» не только занимался активизмом, но и издавал журнал Tiqqun, а также выпустил несколько критическо-теоретических трактатов (Невидимый комитет. 2011). Другим примером развития теоретического анархизма являются работы одного из ведущих экономических антропологов начала 21 в., Ф. Лордона (Lordon. 2018). В своём проекте спинозистской антропологии он приходит к понятию «анархистского состояния» как безосновности всякого общества, которое удерживается вместе не центральной властью и не общественным договором, а общественными аффектами, за которыми не скрывается никакой основополагающей ценности или принципа (arche).

Демонстрация анархистов «Запретное добро – анархизм в наступлении» в Вильгельмсбурге, Гамбург-Митте (Германия). 1 мая 2022.Начиная со 2-й половины 20 в. и особенно после 1968 г. анархизм получил чрезвычайно широкое и разнообразное распространение в академическом мире, и прежде всего в гуманитарных науках, восстановив таким образом преемственность с традицией классиков, в первую очередь П. А. Кропоткина и Э. Реклю. Различные версии ассоцианизма стали основой для многих политических теорий, выступающих альтернативой либерализму и коммунизму. Так, Дж. Батлер (Батлер. 2018), не обращаясь в явной форме к теме анархизма, по сути, создаёт концепцию ассоцианистского коллектива, полностью отвечающего анархистским принципам спонтанности и аутентичности. В 1970-е гг. теоретический анархизм получил значительный толчок со стороны шизоанализа Ж. Делёза и Ф. Гваттари, а также антипсихиатрии, когда ещё один источник внешней для индивида власти был обнаружен в психоанализе и в традиционных психиатрических и идеологических институтах, формирующих нормального, т. е. покорного индивида. Анархистский коллектив «Невидимый комитет» не только занимался активизмом, но и издавал журнал Tiqqun, а также выпустил несколько критическо-теоретических трактатов (Невидимый комитет. 2011). Другим примером развития теоретического анархизма являются работы одного из ведущих экономических антропологов начала 21 в., Ф. Лордона (Lordon. 2018). В своём проекте спинозистской антропологии он приходит к понятию «анархистского состояния» как безосновности всякого общества, которое удерживается вместе не центральной властью и не общественным договором, а общественными аффектами, за которыми не скрывается никакой основополагающей ценности или принципа (arche).