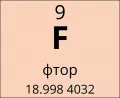

Фтор

Фтор (лат. Fluorum), F, химический элемент VII группы короткой формы (17-й группы длинной формы) периодической системы; относится к галогенам; атомный номер 9, атомная масса 18,9984032. В природе один стабильный изотоп 19F; получены радиоизотопы с массовыми числами 14–18, 20–31; как источник позитронов применение находит 18F (период полураспада T1/2 109,77 мин, электронный захват).

Распространённость в природе

Содержание фтора в земной коре 0,065 % по массе. Встречается только в связанном состоянии. Основной промышленный минерал – флюорит. Промышленное значение как источники фтора имеют также апатит и фосфориты.

Историческая справка

Впервые соединение фтора (плавиковая кислота) получено К. Шееле в 1771 г. Название неизвестный элемент, входящий в состав плавиковой кислоты, получил в 1810 г. от названия флюорита, которое происходит от лат. fluor – течение, поток (благодаря способности минерала легко плавиться). В свободном виде элемент выделен А. Муассаном в 1886 г. при электролизе смеси KF и HF (открытие удостоено в 1906 Нобелевской премии). Русское название «фтор» происходит от греч. φϑόρος – разрушение (по свойствам плавиковой кислоты).

Кристаллы флюорита. Шахта Роджерли, Вердейл (Англия).

Кристаллы флюорита. Шахта Роджерли, Вердейл (Англия).

Свойства

Конфигурация внешней электронной оболочки атома фтора 2s22p5; степень окисления –1; электроотрицательность по Полингу 3,98. Радиус атома 73 пм, радиус иона 133 пм, ковалентный радиус 72 пм. Свойства ядра атома фтора позволяют получать спектры ядерного магнитного резонанса (ЯМР) химических соединений с высоким разрешением. Молекула фтора двухатомна, имеет значительно более низкую по сравнению с другими галогенами энергию диссоциации.

Фтор – желтоватый газ с сильным запахом; tпл –219,62 °С, tкип –188,14 °С; плотность газа 1,693 кг/м3, жидкости 1516 кг/м3 (–188 °С). Стандартный электродный потенциал 2,87 В.

Фтор неограниченно смешивается с жидкими О2 и О3, растворяется в некоторых фторорганических жидкостях (перфтордекалин и др.). Является одним из сильнейших окислителей и фторирующих реагентов, энергично взаимодействует с Н2, галогенами, многими другими простыми и водородсодержащими веществами (Н2О, NH3, N2H4, HCl и др.), с графитом образует фториды графита, с графеном – фториды графена. Многие вещества реагируют с фтором с выделением большого количества теплоты и возникновением пламени. Ряд простых веществ при взаимодействии с фтором образуeт соединения в высших степенях окисления (например, XeF6 и его производные, AuF5, ReF7). Некоторые массивные металлы (Ni, Cu) в атмосфере фтора покрываются тонкой плёнкой фторидов и проявляют устойчивость к дальнейшему взаимодействию. Оксиды металлов (массивный алунд, монокристаллический сапфир и др.), а также соли могут быть более устойчивыми к действию фтора, чем простые вещества.

Фтор относится к микроэлементам. В небольших количествах входит в состав живых организмов (в организме человека около 2,6 г на 70 кг массы тела), участвует в процессах образования костной ткани, обмене веществ, активации некоторых ферментов. При недостаточном (менее 0,5 мг/л) или избыточном (более 1,0 мг/л) содержании фтора в питьевой воде могут развиваться кариес и флюороз зубов.

Газообразные фтор, хлор, бром и иод.

Газообразные фтор, хлор, бром и иод.

Получение

Фтор получают электролитическим разложением фтороводорода HF в расплаве гидрофторидов калия KH2F3 (70–120 °C, среднетемпературный процесс) или KНF2 (245–310 °С, высокотемпературный процесс) с использованием угольных анодов и стальных катодов. Для удаления из получаемого газа примесей HF используют сорбцию на гранулированных фторидах щелочных металлов. Небольшие партии фтора поставляют в баллонах в чистом виде или в смесях с азотом. В ряде случаев применяют сжижение фтора и его очистку ректификацией. Объём производства свободного фтора в мире около 20 тыс. т/год (2017).

Применение

Значительная часть cвободного фтора идёт на получение разнообразных фторсодержащих материалов (электролитов, растворителей, лаков, ПАВ, смазочных жидкостей, инсектицидов, пестицидов, заменителей крови, фармацевтических препаратов и др.). Фтор используют в производстве гексафторида урана UF6, трифторида бора BF3, фторидов графита CFn и других элементов (WF6, NF3, SF6, CF4, SbF5, XeF6 и др.). Применяют в эксимерных лазерах на ArF* или KrF*.

Фтор высокотоксичен. Раздражает кожу, слизистые оболочки носа и глаз; вызывает дерматиты, ожоги кожи, конъюнктивиты, отёк лёгких.