Химические элементы

Хими́ческие элеме́нты, совокупности атомов, ядра которых содержат одинаковое число протонов; имеют одинаковые заряды ядер и определённый порядковый (атомный) номер в периодической системе химических элементов. Каждый химический элемент имеет название на латинском и национальном языках и буквенный символ из одной, двух или трёх (временно, до утверждения постоянного международного названия) латинских букв. Первое научно обоснованное определение понятия «химический элемент» сформулировано Р. Бойлем в 1661 г. Численное равенство заряда ядра атома и порядкового номера химического элемента установлено в 1914 г. Г. Мозли.

Названия простых веществ и соответствующих им химических элементов часто совпадают (так, термин «хлор» относится к простому веществу и к элементу, который может быть составной частью химических соединений). Один химический элемент может существовать в виде нескольких простых веществ – аллотропных модификаций (например, углерод выделяется в форме графита, алмаза, графена, карбина, нанотрубок и аморфной фазы).

Химические элементы занимают около 4,6 % вещества Вселенной (доля тёмной материи 22–27 %, тёмной энергии 72–74 %). Наиболее распространены во Вселенной водород (около 75 % общей массы вещества) и гелий (чуть менее 25 %); примеси других химических элементов (в том числе кислорода, углерода, неона, железа) незначительны. Синтез химических элементов (нуклеосинтез) постоянно протекает за счёт ядерных реакций слияния и разложения в звёздах и действия космических излучений. Химические элементы распространяются во Вселенной при взрывах сверхновых звёзд и постепенно скапливаются, образуя планеты.

Атомы одного и того же химического элемента, ядра которых имеют различное число нейтронов, называют изотопами. В природе 21 химический элемент имеет по одному изотопу – изотопно-чистые; большинство химических элементов имеет по несколько изотопов – изотопно-смешанные (наибольшее число стабильных изотопов у олова – 10).

В коре Земли обнаружено 94 химических элемента. Технеций и прометий, существующие в природе в ничтожных количествах и не имеющие стабильных изотопов, часто не включают в перечень природных, поскольку наряду с астатом, плутонием и химическими элементами с более высокими, чем у плутония, атомными номерами впервые получены искусственно в ядерных реакциях. Химические элементы, все изотопы которых нестабильны, называются радиоактивными; к ним относятся технеций, прометий, полоний и все элементы с более высокими, чем у полония, атомными номерами. Радиоактивные химические элементы с более высокими, чем у урана, атомными номерами относят к трансурановым.

Открытие химических элементов происходило в течение длительного времени. С древности известны: углерод, сера, железо, медь, серебро, олово, золото, ртуть и свинец. В средние века получены: мышьяк, сурьма, висмут, цинк, в 17 в. – фосфор. В 18 в. открыты азот, барий, бериллий, водород, вольфрам, иттрий, кислород, кобальт, марганец, молибден, никель, платина, стронций, теллур, титан, уран, фтор, хлор, хром, цирконий; в 19 в. – актиний, алюминий, аргон, бор, бром, ванадий, гадолиний, галлий, гелий, германий, гольмий, диспрозий, индий, иод, иридий, иттербий, кадмий, калий, кальций, кремний, криптон, ксенон, лантан, литий, магний, натрий, неодим, неон, ниобий, осмий, палладий, полоний, празеодим, радий, родий, радон, рубидий, рутений, самарий, селен, скандий, таллий, тантал, тербий, тулий, цезий, эрбий, церий; в 20 в. – астат, гафний, европий, лютеций, протактиний, прометий, рений, технеций, торий, нептуний, плутоний, франций, америций, кюрий, берклий, калифорний, эйнштейний, фермий, менделевий, нобелий, лоуренсий, резерфордий, дубний, сиборгий, борий, хассий, мейтнерий, дармштадтий, рентгений, коперниций (элемент 112), флеровий, ливерморий (элемент 116); в 21 в. – элементы 113 (нихоний), 115 (московий), 117 (теннессин), 118 (оганесон).

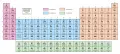

Длинная форма периодической системы химических элементов (в соответствии с данными ИЮПАК на 2016).

Длинная форма периодической системы химических элементов (в соответствии с данными ИЮПАК на 2016).

В зависимости от того, на каком энергетическом уровне атома химического элемента находятся электроны, различают s- (элементы групп 1 и 2 длинной формы периодической системы), p- (групп 13–17), d- (групп 3–12) и f- (лантаноиды и актиноиды) элементы; d-элементы (за исключением цинка, кадмия и ртути) называют также переходными элементами.

Химические элементы по свойствам делятся на металлы и неметаллы, граница между которыми расплывчата. В технологии элементы-металлы подразделяют на чёрные (железо; реже включают ванадий, хром, марганец), цветные (алюминий, медь, никель, титан, вольфрам и др.), благородные (золото, серебро, платина и др.), лёгкие (литий, бериллий, алюминий, титан, магний), тяжёлые (медь, свинец, цинк и др.), тугоплавкие (вольфрам, молибден, тантал и др.).

В жизнедеятельности человека, животных и растений наибольшую роль играют неметаллы – углерод, азот, кислород и водород, меньшую – натрий, калий, магний, кальций, фосфор, сера и хлор, ещё меньшую – следовые количества хрома, молибдена, марганца, железа, кобальта, никеля, меди, цинка, селена, брома и иода. Роль лития, бора, ванадия, кремния, фтора и мышьяка до конца не выяснена. О функциях химических элементов в живых организмах см. в статье Микроэлементы.

В геологии выделяют редкие (относительно малораспространённые в природе, с содержанием ниже 0,01 % по массе – ниобий, тантал, молибден и др.) и рассеянные (не обладают способностью к концентрированию в земной коре и присутствуют как примеси в минералах – германий, индий, гафний, рений, селен, таллий и др.) химические элементы.