Ртуть

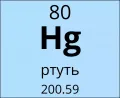

Ртуть (лат. Hydrargyrum), Hg, химический элемент II группы короткой формы (12-й группы длинной формы) периодической системы; атомный номер 80, атомная масса 200,59 а. е. м. Природная ртуть состоит из семи стабильных изотопов: 196Hg (0,15 %), 198Hg (9,97 %), 199Hg (16,87 %), 200Hg (23,10 %), 201Hg (13,18 %), 202Hg (29,86 %), 204Hg (6,87 %). Искусственно получены радиоизотопы с массовыми числами 174–208.

Историческая справка

Ртуть – один из семи металлов, известных с древнейших времён в Индии, Китае, Египте (за 2000 лет до н. э.). Нередко её находили в самородном виде, чаще получали обжигом природной киновари. Ртуть и её соединения использовались в медицине, из киновари делали красные краски (вермильон). Древние греки и римляне использовали ртуть для извлечения золота и серебра (амальгамирование), знали о токсичности самой ртути и её соединений, например хлорида ртути(II) – сулемы. Алхимики считали ртуть главной составной частью всех металлов и предполагали, что из неё можно получить золото. Латинское название образовано от греческого ὑδράργυρος (ὕδωρ – вода и ἄργυρος – серебро; «жидкое текучее серебро»), данного в 1 в. н. э. Диоскоридом. Современное английское (mercury) и французское (mercure) названия ртути произошли от имени древнеримского бога торговли и посланника богов Меркурия (Mercurius; в алхимии ртуть обозначалась астрономическим символом планеты Меркурий). Выделение ртути в чистом виде описано Г. Брандтом в 1735 г.

Распространённость в природе

Содержание ртути в земной коре 7,0·10–6 % по массе, в морской воде 0,03 мг/м3, в атмосфере 2·10–3 мг/м3. Ртуть относят к рассеянным элементам (в концентрированном виде в месторождениях находится только 0,02 % всей ртути); в природе встречается в свободном состоянии (ртуть самородная). Образует более 30 минералов. Основной рудный минерал – киноварь HgS. Минералы ртути в виде изоморфных примесей встречаются в кварце, халцедоне, карбонатах, слюдах, свинцово-цинковых рудах. В обменных процессах гидросферы, литосферы, атмосферы участвует большое количество ртути.

Свойства

Конфигурация внешних электронных оболочек атома ртути 4f145s25p65d106s2; в соединениях обычно проявляет степень окисления +1 и +2; энергии ионизации Hg0→Hg+→Hg2+→Hg3+ соответственно равны 1007, 1809 и 3300 кДж/моль; электроотрицательность по Полингу 1,9; атомный радиус 155 пм, ковалентный радиус 149 пм, ионные радиусы (в скобках указано координационное число) Hg+ 111 пм (3), 133 пм (6), Hg2+ 83 пм (2), 110 пм (4), 116 пм (6), 128 пм (8).

Ртуть – серебристо-белый металл, летучий уже при комнатной температуре, в пара́х бесцветный; единственный из металлов – жидкий при нормальных условиях; tпл –38,87 °C, tкип 356,58 °C; плотность (кг/м3): 13595,1 (0 °C), 13545,7 (20 °C), 13533,6 (25 °C), 13411,8 (75 °C), 13351,5 (100 °C). Твёрдая ртуть – бесцветные кристаллы; до 79 К существует ромбоэдрическая кристаллическая α-модификация, ниже – β-Hg с тетрагональной объёмноцентрированной решёткой; плотность твёрдой ртути 14193 кг/м3 (–38,9 °C). Теплоёмкость 27,98 Дж/(моль·К), температурный коэффициент линейного расширения 41·10–6 К–1 (195–234 К). Диамагнетик. Температура перехода в сверхпроводящее состояние α-Hg 4,153 К, β-Hg 3,949 К. Растворимость ртути (г в 100 г): в воде 6·10–6 (25 °C), бензоле 2·10–7 (20 °C), диоксане 7,0·10–7 (25 °C). Ртуть не смачивает стекло.

Образец жидкой ртути. Фото: Marcel Clemens / ShutterstockРтуть окисляется до HgO кислородом (при температуре выше 300 °C), озоном – при комнатной температуре, во влажном воздухе покрывается плёнкой оксида. Не реагирует с Н2, N2, P, As, С, Si, В, Ge, с сухими НСl, HF, H2S, NH3, PH3 и AsH3 при температуре ниже 200 °C; с НВr, HI, H2Se, тонкоизмельчённой S взаимодействует уже при комнатной температуре. Ртуть не взаимодействует с разбавленными H2SO4 и HCl; реагирует с царской водкой, HNO3 и концентрированной H2SO4. С галогенами ртуть активно взаимодействует, образуя галогениды, с халькогенами – халькогениды (HgS, HgSe, HgTe). Ртуть образует сплавы – амальгамы со многими металлами (кроме V, Fe, Mo, Cs, Nb, Та, W), даёт интерметаллические соединения (меркуриды). Соли Hg(I) существуют в виде димеров, катион Hg22+ сохраняется как в кристаллической решётке, так и в растворе; существуют галогениды Hg2X2 (X – F, Cl, Br, I), в частности хлорид Hg2Cl2 (каломель), нитрат Hg2(NO3)2 и его кристаллогидрат Hg2(NO3)2·2H2O, сульфат Hg2SO4 и др. Соли Hg(II) – нитрат Hg(NO3)2, сульфат HgSO4; дигалогениды ртути имеют преимущественно ковалентный характер, существуют в водном растворе почти исключительно в молекулярной форме, склонны образовывать галогенидные комплексы. Многие соединения ртути летучи, разлагаются на свету, при нагревании, легко восстанавливаются. См. также Ртутьорганические соединения.

Образец жидкой ртути. Фото: Marcel Clemens / ShutterstockРтуть окисляется до HgO кислородом (при температуре выше 300 °C), озоном – при комнатной температуре, во влажном воздухе покрывается плёнкой оксида. Не реагирует с Н2, N2, P, As, С, Si, В, Ge, с сухими НСl, HF, H2S, NH3, PH3 и AsH3 при температуре ниже 200 °C; с НВr, HI, H2Se, тонкоизмельчённой S взаимодействует уже при комнатной температуре. Ртуть не взаимодействует с разбавленными H2SO4 и HCl; реагирует с царской водкой, HNO3 и концентрированной H2SO4. С галогенами ртуть активно взаимодействует, образуя галогениды, с халькогенами – халькогениды (HgS, HgSe, HgTe). Ртуть образует сплавы – амальгамы со многими металлами (кроме V, Fe, Mo, Cs, Nb, Та, W), даёт интерметаллические соединения (меркуриды). Соли Hg(I) существуют в виде димеров, катион Hg22+ сохраняется как в кристаллической решётке, так и в растворе; существуют галогениды Hg2X2 (X – F, Cl, Br, I), в частности хлорид Hg2Cl2 (каломель), нитрат Hg2(NO3)2 и его кристаллогидрат Hg2(NO3)2·2H2O, сульфат Hg2SO4 и др. Соли Hg(II) – нитрат Hg(NO3)2, сульфат HgSO4; дигалогениды ртути имеют преимущественно ковалентный характер, существуют в водном растворе почти исключительно в молекулярной форме, склонны образовывать галогенидные комплексы. Многие соединения ртути летучи, разлагаются на свету, при нагревании, легко восстанавливаются. См. также Ртутьорганические соединения.

Биологическая роль

Ртуть высокотоксична для любых форм жизни. Пары́ и соединения ртути чрезвычайно ядовиты, накапливаются в организме, легко сорбируются лёгочной тканью, попадают в кровь, подвергаются ферментативному окислению до ионов ртути, которые образуют соединения с молекулами белка, ферментами, нарушают обмен веществ, поражают нервную систему. Предельно допустимая концентрация ртути в воздухе рабочей зоны 0,01 мг/м3, в атмосферном воздухе 0,0003 мг/м3, в воде водоёмов 0,0005 мг/дм3, в почве 2,1 мг/кг. При работе с ртутью необходима полная герметизация аппаратуры. Для хранения ртути используют стальные баллоны. Случайно пролитую ртуть необходимо собрать медной пластинкой, затем обработать поверхность раствором FeCl3 (демеркуризация).

Естественные источники загрязнения среды – испарение со всей поверхности суши, возгонка из соединений, находящихся глубоко в толще земной коры, вулканическая деятельность; антропогенные источники – металлургия, сжигание органических топлив, производство хлора и соды, бытовые (сжигание мусора, сточные воды и т. д.) и др. Экологические последствия проявляются прежде всего в водной среде – подавляется жизнедеятельность одноклеточных морских организмов и рыб, нарушается фотосинтез, ассимилируются нитраты, фосфаты, соединения аммония и т. д.

Получение

Ртуть получают главным образом обжигом киновари HgS при 700–800 °C. Восстановленная ртуть удаляется из зоны реакции с отходящими газами, очищается в электрофильтрах от взвешенных частиц и собирается в конденсаторах. Выход ртути более 80 %. Для получения технического продукта ртуть фильтруют через пористые перегородки, керамические фильтры, сукно, замшу, последовательно промывают растворами щелочей, азотной кислотой, растворами Hg(NO3)2 и перегоняют. Гидрометаллургическое извлечение ртути ведут обработкой киновари водными щелочными растворами сульфида или полисульфида натрия. Образовавшиеся растворы тиосолей ртути подвергают электролизу. Для получения особо чистой ртути используют четырёхстадийное электрохимическое рафинирование в электролизёрах с ртутными электродами.

Объём производства ртути 2490 т/год (2020).

Применение

Ртуть – материал катодов при электрохимическом получении едких щелочей и хлора, применяется в полярографии, в производстве ртутных вентилей, газоразрядных источников света (люминесцентных и ртутных ламп), диффузионных вакуумных насосов, контрольно-измерительных приборов (термометров, барометров, манометров и др.); для определения чистоты фтора, а также его концентрации в газах. Соединения ртути используют в меркуриметрическом и меркурометрическом методах объёмного анализа, для чернения латуни, как компонент глазурей, в составе электролита в химических источниках тока, взрывчатых веществ (гремучая ртуть) и др.