Полиметиновые красители

Полимети́новые краси́тели (метиновые красители), природные и синтетические красители, молекулы которых представляют собой структуры, где заряженные гетероатомы или группы соединены между собой нечётным числом метиновых групп −CH= (свободных или замещённых). Интенсивно поглощают свет в видимой и ближней ИК-области спектра (до 1300 нм). Полиметиновые красители часто называются цианиновыми красителями. Термин «цианиновый краситель» сложился исторически и произошёл от названия одного из первых синтетических полиметиновых красителей на основе хинолина (хинолиновый синий или цианин, от греч. ϰυανός ‒ синий).

Свойства

Молярный коэффициент поглощения полиметиновых красителей в растворах может достигать величины 3·105. Интенсивное поглощение света данными красителями определяется особенностями строения их хромофорной системы. Основными типами светопоглощающих хромофоров в полиметиновых красителях являются системы амидиниевого катиона, карбоксильного аниона и биполярная амидная система. Для хромофорной системы полиметиновых красителей характерна выравненность длин связей и альтернация знаков зарядов в полиметиновой цепи, что обусловливает интенсивное поглощение света и планарность молекул.

Предельные резонансные структуры соединений.К полиметиновым красителям катионного типа относятся цианины, стрептоцианины, родацианины, гемицианины, азацианины и стириловые красители. Полиметиновые красители анионного типа называют оксонолами. К биполярным полиметиновым красителям относятся нейтроцианины (мероцианины). Как правило, концевые атомы азота и кислорода хромофора входят в состав производных гетероциклических ядер пиридина, бензотиазола, бензоксазола, бензимидазола, хинолина, индоленина, роданина, тиогидантоина и др.

Предельные резонансные структуры соединений.К полиметиновым красителям катионного типа относятся цианины, стрептоцианины, родацианины, гемицианины, азацианины и стириловые красители. Полиметиновые красители анионного типа называют оксонолами. К биполярным полиметиновым красителям относятся нейтроцианины (мероцианины). Как правило, концевые атомы азота и кислорода хромофора входят в состав производных гетероциклических ядер пиридина, бензотиазола, бензоксазола, бензимидазола, хинолина, индоленина, роданина, тиогидантоина и др.

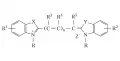

Строение наиболее практически важных полиметиновых красителей катионного типа можно представить в виде:

Строение наиболее практически важных полиметиновых красителей катионного типа.(X и Y – O, S, Se, NR и др.; R, R1, R2, R3, R4, R5 ‒ различные заместители; n=0–7; Z– ‒ противоионы).

Строение наиболее практически важных полиметиновых красителей катионного типа.(X и Y – O, S, Se, NR и др.; R, R1, R2, R3, R4, R5 ‒ различные заместители; n=0–7; Z– ‒ противоионы).

Классификация

Полиметиновые красители можно классифицировать по трём основным признакам: длине внешней (не входящей в состав гетероциклов) полиметиновой цепи; типу гетероциклических остатков, связанных полиметиновой цепью; месту присоединения полиметиновой цепи к гетероциклу. В зависимости от числа метиновых групп во внешней цепи различают моно-, три-, пента-…, полиметинцианины; в зависимости от числа виниленовых групп (−CH=CH−) ‒ карбоцианины (одна группа), ди-, трикарбоцианины и т. д. В соответствии с типом гетероцикла, входящего в молекулу, в название полиметиновых красителей вводится корень, характеризующий гетероцикл; например, для бензотиазола ‒ «тиа», бензоксазола ‒ «окса», хинолина ‒ «хино».

Полиметиновые красители могут иметь любые цвета и характеризуются яркими оттенками; неустойчивы к действию щелочей, минеральных кислот, света. Максимум поглощения полиметиновых красителей определяется длиной полиметиновой цепи, типом гетероцикла, природой заместителей в цепи и в циклах. Удлинение цепи на одну виниленовую группу, как правило, приводит к смещению максимума поглощения приблизительно на 100 нм в сторону более длинных волн. Полиметиновые красители благодаря плоской структуре хромофора склонны к образованию в растворах и в гетерогенных системах димеров, а также т. н. J- и H-агрегатов, полосы поглощения которых смещены относительно молекулярной полосы; J- и H-агрегаты представляют собой нанокристаллы с необычными оптическими и электронными свойствами.

Получение

Для получения полиметиновых красителей используют конденсацию 2- или 4-метилзамещённых четвертичных солей гетероциклических оснований с электрофильными реагентами. При использовании в качестве последних четвертичных солей, содержащих в тех же положениях атомы галогенов или метилтиогруппу, получают монометинцианины, при взаимодействии с этиловым эфиром ортомуравьиной кислоты или дифенилформамидином образуются карбоцианины. В последнем случае реакцию легко провести в две стадии с образованием карбоцианинов несимметричного строения. При использовании виниленовых гомологов ортоэфиров и замещённых амидинов карбоновых кислот получают полиметиновые красители с более длинной цепью сопряжения. Разработаны методы модификации хромофоров полиметиновых красителей заместителями и мостиковыми группировками.

Применение

Полиметиновые красители нашли широкое применение в технологии фотографических материалов в качестве спектральных сенсибилизаторов галогенидов серебра для расширения зоны спектральной светочувствительности на всю видимую и ближнюю ИК-область спектра (до 1500 нм). Некоторые катионные полиметиновые красители (азастирилы) используются для крашения полиакрилонитрильного волокна. Полиметиновые красители применяются в лазерной технике в качестве активных и пассивных сред, в биологии и в медицине ‒ как оптические индикаторы. Полиметиновые красители ‒ предмет интенсивных исследований в оптонанотехнологиях.