Периодическая система химических элементов

Периоди́ческая систе́ма хими́ческих элеме́нтов, упорядоченное множество химических элементов и их естественная классификация. Является табличным представлением периодического закона, открытого Д. И. Менделеевым. Прообразом периодической системы химических элементов служит таблица «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве», составленная Менделеевым в 1869 г. По мере совершенствования этой таблицы Менделеев развил представления о периодах и группах элементов и о месте каждого элемента в системе. К 1871 г. в книгу «Основы химии» Менделеевым была включена «Естественная система элементов Д. Менделеева» – первая классическая короткая форма периодической системы химических элементов. Опираясь на неё, Менделеев выполнил впоследствии оправдавшийся прогноз существования и свойств неизвестных в то время элементов (Ga, Sc, Ge).

Таблица, составленная Дмитрием Менделеевым. 1869.

БРЭ. Т. 25.Физический смысл периодичности в свойствах элементов стал ясен после появления планетарной модели атома (Э. Резерфорд, 1911), и было показано (А. ван ден Брук и Г. Мозли, 1913–1914), что порядковый номер элемента в периодической системе химических элементов равен положительному заряду (Z) ядра атома. Теория периодической системы в основном создана Н. Бором (1913–1921) на базе квантовой модели атома. Бор разработал схему построения электронных конфигураций атомов по мере возрастания Z, опирающуюся на определённую последовательность заполнения электронами оболочек и подоболочек в атомах с ростом числа Z.

Таблица, составленная Дмитрием Менделеевым. 1869.

БРЭ. Т. 25.Физический смысл периодичности в свойствах элементов стал ясен после появления планетарной модели атома (Э. Резерфорд, 1911), и было показано (А. ван ден Брук и Г. Мозли, 1913–1914), что порядковый номер элемента в периодической системе химических элементов равен положительному заряду (Z) ядра атома. Теория периодической системы в основном создана Н. Бором (1913–1921) на базе квантовой модели атома. Бор разработал схему построения электронных конфигураций атомов по мере возрастания Z, опирающуюся на определённую последовательность заполнения электронами оболочек и подоболочек в атомах с ростом числа Z.

Современная периодическая система химических элементов включает более ста химических элементов. Наиболее тяжёлые элементы получены ядерным синтезом. Порядок заполнения электронами уровней в атомах определяется правилами, совокупность которых называют «принципом построения»: заполнение атомных орбиталей (АО) происходит в порядке увеличения энергии орбиталей: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 6d и т. д.; согласно принципу Паули, каждая АО (характеризуется квантовыми числами n, l, m) может содержать не более 2 электронов; АО с одинаковыми l и n заполняются так, чтобы суммарный спин электронов был максимален (т. е. заполняется максимальное число АО с разными m по правилу Хунда).

Согласно (n+l)-правилу Клечковского, построение электронных конфигураций главным образом происходит в соответствии с последовательным увеличением суммы (n+l). При этом в пределах каждой такой суммы сначала заполняются подоболочки с бóльшими l и меньшими n, затем с меньшими l и бóльшими n.

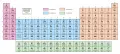

Опубликовано свыше 500 вариантов периодической системы химических элементов, что связано с попытками поиска решения некоторых частных проблем её структуры. Наиболее распространены две табличные формы: короткая и длинная (разрабатывалась Д. И. Менделеевым, усовершенствована в 1905 А. Вернером). В структуре периодической системы химических элементов выделяют периоды (горизонтальные ряды) и группы (вертикальные столбцы) элементов.

Короткая форма периодической системы химических элементов.

Архив БРЭ.Современная форма периодической системы химических элементов (в 1989 ИЮПАК рекомендована длинная форма) состоит из 7 периодов (горизонтальных последовательностей элементов, расположенных по возрастанию порядкового номера) и 18 групп (вертикальных последовательностей элементов в соответствии с количеством валентных электронов), а короткая форма – из 8 групп. Число элементов в периодах, начиная со второго, попарно повторяется: 8, 8, 18, 18, 32, 32,... (первый период содержит два элемента). Номер группы элементов короткого варианта соответствует числу валентных электронов во внешней электронной оболочке атомов. В длиннопериодном варианте номер группы в бoльшей мере формален. Группы короткого варианта включают главную (а) и побочную (б) подгруппы, в каждой из которых содержатся элементы, сходные по химическим свойствам, их атомы характеризуются одинаковым строением внешних электронных оболочек. Элементы некоторых групп имеют собственные тривиальные названия: щелочные металлы (группа 1 длинной формы), щёлочноземельные металлы (группа 2), халькогены (группа 16), галогены (группа 17), благородные газы (группа 18). В периодической системе химических элементов для каждого элемента указывается его символ, название, порядковый номер и значение относительной атомной массы.

Короткая форма периодической системы химических элементов.

Архив БРЭ.Современная форма периодической системы химических элементов (в 1989 ИЮПАК рекомендована длинная форма) состоит из 7 периодов (горизонтальных последовательностей элементов, расположенных по возрастанию порядкового номера) и 18 групп (вертикальных последовательностей элементов в соответствии с количеством валентных электронов), а короткая форма – из 8 групп. Число элементов в периодах, начиная со второго, попарно повторяется: 8, 8, 18, 18, 32, 32,... (первый период содержит два элемента). Номер группы элементов короткого варианта соответствует числу валентных электронов во внешней электронной оболочке атомов. В длиннопериодном варианте номер группы в бoльшей мере формален. Группы короткого варианта включают главную (а) и побочную (б) подгруппы, в каждой из которых содержатся элементы, сходные по химическим свойствам, их атомы характеризуются одинаковым строением внешних электронных оболочек. Элементы некоторых групп имеют собственные тривиальные названия: щелочные металлы (группа 1 длинной формы), щёлочноземельные металлы (группа 2), халькогены (группа 16), галогены (группа 17), благородные газы (группа 18). В периодической системе химических элементов для каждого элемента указывается его символ, название, порядковый номер и значение относительной атомной массы.

Первый период содержит два элемента – Н и Не. Водород имеет некоторое сходство как со щелочными элементами, так и с галогенами. В связи с этим символ Н помещают либо в подгруппу Iа, либо в подгруппу VIIa короткого варианта, либо в обе одновременно.

Второй и третий периоды (Li – Ne; Na – Ar) содержат по 8 элементов, причём характер изменения химических свойств вертикальных аналогов во многом близок. Элементы первых трёх периодов относятся к главным подгруппам короткого варианта периодической системы химических элементов.

Элементы групп 1 и 2 длинной формы называются s-элементами, групп 13–18 – p-элементами, групп 3–12 – d-элементами; d-элементы (за исключением цинка, кадмия и ртути) называют также переходными элементами.

Четвёртый период (K – Kr) содержит 18 элементов. После K и Са (s-элементы) следует ряд из десяти (Sc – Zn) 3d-элементов (побочные подгруппы короткого варианта периодической системы химических элементов). Переходные элементы проявляют высшие степени окисления, в основном равные номеру группы короткого варианта периодической системы химических элементов (исключая Co, Ni и Cu). Элементы от Ga до Kr относятся к главным подгруппам (р-элементы).

Пятый период (Rb – Xe) построен аналогично четвёртому; в нём также имеется «вставка» из десяти переходных 4d-элементов (Y – Cd). Особенности изменения свойств в этом периоде: в триаде Ru – Rh – Pd рутений проявляет максимальную степень окисления +8, родий +6, палладий +5; все элементы главных подгрупп, включая Хе, проявляют высшие степени окисления, равные номеру группы.

Шестой период (Сs – Rn) содержит 32 элемента. В него, помимо десяти 5d-элементов (La, Hf – Hg), входит семейство из четырнадцати 4f-элементов – лантаноидов (лантанидов, Ln). В степени окисления +3, +4 они являются химическими аналогами актиноидов, в степени окисления +2 – щёлочноземельных элементов. Лантаноиды размещены в группе 3 длинной формы, клетка La, и для удобства вынесены под таблицу. Особенностью элементов шестого периода является то, что в триаде Os – Ir – Pt два элемента – осмий и иридий – проявляют степень окисления +8, платина +6.

Седьмой период, подобно шестому, содержит 32 элемента. Актиний – аналог лантана. После Ас следует семейство из четырнадцати 5f-элементов – актиноидов (актинидов, An) (Z= 90–103). В периодической системе химических элементов их размещают в клетке Ас и, подобно Ln, записывают отдельной строкой под таблицей. Этот приём предполагает наличие существенного химического сходства элементов двух f-семейств. Именно на этом основывалась «актинидная концепция» Г. Сиборга (1944), сыгравшая ведущую роль при разработке методов разделения продуктов деления урана и поиске новых элементов. Однако эта концепция справедлива лишь для трёх- и четырёхвалентных An. Актиноиды же проявляют степени окисления от +2 до +7 (последняя характерна для Np, Pu, Am) и +8 (для плутония). Для наиболее тяжёлых An характерна стабилизация низших степеней окисления (+2 или даже +1 для Md).

Экспериментальные оценки химии элементов с Z=104 (резерфордий) и Z=105 (дубний) позволили заключить, что они являются аналогами соответственно Hf и Та, т. е. 6d-элементами (должны располагаться в IVб и Vб подгруппах короткой формы). Химическая идентификация элементов с Z=106–118 не проводилась из-за слишком коротких «времён жизни» синтезированных изотопов, но в соответствии со структурой периодической системы можно считать, что элементы Rf, Db, Sg, Bh, Hs, Mt, Ds, Rg, Cn относятся к 6d-элементам, элементы c Z=113–118 близки, соответственно, вертикальным аналогам. Это же следует из современных квантово-химических расчётов.

Памятник-таблица «Периодическая система элементов Д. И. Менделеева». Авторы: Владимир Фролов, Давид Кричевский.Периодическая система химических элементов является важным звеном эволюции атомно-молекулярного учения, способствует уточнению представлений о простых веществах и соединениях, оказала значительное влияние на разработку теории строения атомов. С периодической системой связана постановка проблемы прогнозирования в химии, что проявилось в предсказании как существования неизвестных элементов и их свойств, так и особенностей химического поведения известных элементов. Периодическая система химических элементов – основа неорганической химии; служит задачам синтеза веществ с заранее заданными свойствами, создания новых материалов, в частности сверхпроводников и полупроводников, подбора специфических катализаторов для различных химических процессов и др. Периодическая система химических элементов – научная база преподавания общей и неорганической химии, а также некоторых разделов атомной физики.

Памятник-таблица «Периодическая система элементов Д. И. Менделеева». Авторы: Владимир Фролов, Давид Кричевский.Периодическая система химических элементов является важным звеном эволюции атомно-молекулярного учения, способствует уточнению представлений о простых веществах и соединениях, оказала значительное влияние на разработку теории строения атомов. С периодической системой связана постановка проблемы прогнозирования в химии, что проявилось в предсказании как существования неизвестных элементов и их свойств, так и особенностей химического поведения известных элементов. Периодическая система химических элементов – основа неорганической химии; служит задачам синтеза веществ с заранее заданными свойствами, создания новых материалов, в частности сверхпроводников и полупроводников, подбора специфических катализаторов для различных химических процессов и др. Периодическая система химических элементов – научная база преподавания общей и неорганической химии, а также некоторых разделов атомной физики.