Мезоионные соединения

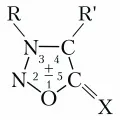

Мезоио́нные соедине́ния, биполярные гетероциклические соединения, строение которых нельзя удовлетворительно изобразить ковалентными или ионными структурами. К мезоионным относятся пяти- и шестичленные моно- и бициклические гетероциклы с двумя или более гетероатомами в кольце, которые содержат экзоциклические атомы кислорода O, азота N или серы S, связанные с одним из атомов цикла; в кольце, наряду с одним, двумя или тремя атомами N, могут находиться атомы C, S или O. Молекула мезоионного соединения содержит сопряжённую систему связей, в которую входят связи экзоциклической группы и чередующиеся нецелочисленные заряды атомов цикла. Все мезоионные соединения получены в лабораторных условиях, природные вещества с подобной структурой неизвестны. Термин «мезоионные соединения» предложен в 1949 г. английскими химиками У. О. Бейкером и У. Д. Оллисом.

Наиболее изученными мезоионными являются сидноны (X – O; R – алкил или арил; R' – H, алкил или арил; названы в честь Сиднейского университета, где были впервые синтезированы) и их азотистые аналоги – сиднонимины (X – NH или NR'', R'' – алкил или арил).

Физико-химические свойства

Мезоионные соединения – термически устойчивые кристаллические соединения с температурой плавления обычно выше 100 °C. Циклическая структура мезоионных соединений способна раскрываться, находясь в состоянии равновесия с линейной таутомерной формой (кольчато-цепная таутомерия). Мезоионные соединения высоко реакционноспособны, обладают свойствами ароматических соединений. Участвуют в процессах с сохранением или с раскрытием цикла. Электрофильное замещение (сульфирование, нитрование, галогенирование и др.) идёт по положению 4. Под действием сильных кислот и оснований, при электрохимическом восстановлении, каталитическом гидрировании, окислении, термолизе, облучении УФ-светом происходит раскрытие цикла. Так, нагревание сиднонов со щелочами приводит к разрыву связи O–C цикла и образованию N-нитрозоглицинов, с кислотами – к образованию производных гидразина; метод имеет препаративное значение для получения алкилгидразинов. С алкенами и алкинами сидноны и сиднонимины вступают в реакцию циклоприсоединения с последующим образованием пиразолов или пиразолинов.

Получение

Основные способы получения мезоионных соединений: внутримолекулярная циклизация линейных соединений, содержащих на конце цепи карбоксильные или нитрильные группы; алкилирование гетероциклов с помощью алкилиодидов; УФ-облучение производных пиридина.

Применение

Многие производные сиднониминов обладают гипотензивным, противоопухолевым, противовоспалительным, психотропным и антибактериальным действием и используются как лекарственные средства (например, сиднокарб, сиднофен, корватон, молсидомин).