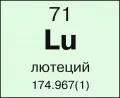

Лютеций

Люте́ций (лат. Lutetium, от лат. Lutetia – Лютеция, название древнего поселения на месте современного Парижа), Lu, химический элемент III группы короткой формы (3-й группы длинной формы) периодической системы; относится к лантаноидам; атомный номер 71, атомная масса 174,967. Природный лютеций состоит из двух изотопов: стабильного 175Lu (97,41 %) и слаборадиоактивного 176Lu (2,59 %, период полураспада Т1/2 3,6·1010 лет, β-распад). Искусственно получены радиоизотопы с массовыми числами 150–184. Лютеций – редкий элемент: содержание в земной коре составляет менее 8·10–5 % по массе, в морской воде 1,2·10–6 мг/дм3. Основные минералы, из которых извлекают лютеций, – бастнезит, ксенотим, эвксенит. Открыт в 1907 г. независимо французским химиком Ж. Урбеном и австрийским химиком К. фон Вельсбахом.

Образец лютеция.Конфигурация внешних электронных оболочек атома лютеция 4f145d16s2. В соединениях проявляет степень окисления +3; атомный радиус 175. Лютеций – серебристо-белый металл, парамагнитен; кристаллическая решётка гексагональная; tпл 1652 °C, tкип 3402 °C, плотность 9841 кг/м3; наиболее твёрдый металл из лантаноидов. Лютеций характеризуется высокой химической активностью. На воздухе лютеций покрывается оксидной плёнкой, предохраняющей металл от дальнейшего окисления. При нагревании взаимодействует с кислородом (образуется оксид Lu2O3), галогенами (тригалогениды LuX3, где Х – F, Cl, Br, I), серой (сульфиды LuS, Lu2S3, LuS2) и другими неметаллами. Реагирует с минеральными кислотами с образованием соответствующих солей Lu(III). Лютеций – наиболее сильный комплексообразователь среди лантаноидов. Образует гидроксокомплексы состава M3[Lu(OH)6], где М – щелочной металл.

Образец лютеция.Конфигурация внешних электронных оболочек атома лютеция 4f145d16s2. В соединениях проявляет степень окисления +3; атомный радиус 175. Лютеций – серебристо-белый металл, парамагнитен; кристаллическая решётка гексагональная; tпл 1652 °C, tкип 3402 °C, плотность 9841 кг/м3; наиболее твёрдый металл из лантаноидов. Лютеций характеризуется высокой химической активностью. На воздухе лютеций покрывается оксидной плёнкой, предохраняющей металл от дальнейшего окисления. При нагревании взаимодействует с кислородом (образуется оксид Lu2O3), галогенами (тригалогениды LuX3, где Х – F, Cl, Br, I), серой (сульфиды LuS, Lu2S3, LuS2) и другими неметаллами. Реагирует с минеральными кислотами с образованием соответствующих солей Lu(III). Лютеций – наиболее сильный комплексообразователь среди лантаноидов. Образует гидроксокомплексы состава M3[Lu(OH)6], где М – щелочной металл.

Лютеций получают при переработке смеси редкоземельных металлов (РЗЭ), выделенной из минералов. Лютеций отделяют от фракции тяжёлых РЗЭ методом экстракции и ионного обмена. Металл выделяют кальцийтермическим восстановлением трифторида LuF3. Оксид Lu2О3 используют как компонент жаропрочной керамики, LuF3 – для получения фторидных лазерных материалов.