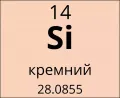

Кремний

Кре́мний (лат. Silicium), Si, химический элемент IV группы короткой формы (14-й группы длинной формы) периодической системы; атомный номер 14, атомная масса 28,0855 а. е. м. Природный кремний состоит из трёх стабильных изотопов: 28Si (92,2297 %), 29Si (4,6832 %), 30Si (3,0872 %). Искусственно получены радиоизотопы с массовыми числами 22–42.

Историческая справка

Широко распространённые на земле соединения кремния использовались человеком с каменного века; например, с глубокой древности до железного века кремень применяли для выделки каменных орудий труда. Переработка соединений кремния – изготовление стекла – началась в 4-м тыс. до н. э. в Древнем Египте. Элементарный кремний получен в 1824–1825 гг. Й. Берцелиусом при восстановлении фторида SiF4 металлическим калием. Новому элементу было дано названий «силиций» (от лат. silex – кремень; русское название «кремний», введённое в 1834 г. Г. И. Гессом, также происходит от слова «кремень»).

Распространённость в природе

По распространённости в земной коре кремний – второй химический элемент (после кислорода): содержание кремния в литосфере составляет 29,5 % по массе. В свободном состоянии в природе не встречается. Важнейшие минералы, содержащие кремний, – алюмосиликаты и силикаты природные (амфиболы природные, полевые шпаты, слюды и др.), а также кремнезёма минералы (кварц и другие полиморфные модификации кремния диоксида).

Свойства

Конфигурация внешней электронной оболочки атома кремния 3s23p2. В соединениях проявляет степень окисления +4, редко +1, +2, +3, –4; электроотрицательность по Полингу 1,90, потенциалы ионизации Si0→Si+→Si2+→Si3+→Si4+ соответственно равны 8,15; 16,34; 33,46 и 45,13 эВ; атомный радиус 110 пм, радиус иона Si4+ 40 пм (координационное число 4), 54 пм (координационное число 6).

Кремний – тёмно-серое твёрдое хрупкое кристаллическое вещество с металлическим блеском. Кристаллическая решётка кубическая гранецентрированная; tпл 1414 °C, tкип 2900 °C, плотность 2330 кг/м3 (при 25 °C). Теплоёмкость 20,1 Дж/(моль·К), теплопроводность 95,5 Вт/(м·К), диэлектрическая проницаемость 12; твёрдость по Моосу 7. При обычных условиях кремний – хрупкий материал; заметная пластическая деформация наблюдается при температурах выше 800 °C. Кремний прозрачен для ИК-излучения с длиной волны больше 1 мкм (коэффициент преломления 3,45 при длине волны 2–10 мкм). Диамагнитен (магнитная восприимчивость –3,9·10–6). Кремний – полупроводник, ширина запрещённой зоны 1,21 эВ (0 К); удельное электрическое сопротивление 2,3·103 Ом·м (при 25 °C), подвижность электронов 0,135–0,145, дырок – 0,048–0,050 м2/(В·с). Электрические свойства кремния очень сильно зависят от наличия примесей. Для получения монокристаллов кремния с проводимостью р-типа используют легирующие добавки B, Al, Ga, In (акцепторные примеси), с проводимостью n-типа – P, As, Sb, Bi (донорные примеси).

Образец чистого кремния.Кремний на воздухе покрывается оксидной плёнкой, поэтому при низких температурах химически инертен; при нагревании выше 400 °C взаимодействует с кислородом (образуются оксид SiO и диоксид SiO2), галогенами (кремния галогениды), азотом (кремния нитрид Si3N4), углеродом (кремния карбид SiC) и др. Соединения кремня с водородом – силаны – получают косвенным путём. Кремний взаимодействует с металлами с образованием силицидов.

Образец чистого кремния.Кремний на воздухе покрывается оксидной плёнкой, поэтому при низких температурах химически инертен; при нагревании выше 400 °C взаимодействует с кислородом (образуются оксид SiO и диоксид SiO2), галогенами (кремния галогениды), азотом (кремния нитрид Si3N4), углеродом (кремния карбид SiC) и др. Соединения кремня с водородом – силаны – получают косвенным путём. Кремний взаимодействует с металлами с образованием силицидов.

Мелкодисперсный кремний – восстановитель: при нагревании взаимодействует с парáми воды с выделением водорода, восстанавливает оксиды металлов до свободных металлов. Кислоты-неокислители пассивируют кремний вследствие образования на его поверхности нерастворимой в кислотах оксидной плёнки. Кремний растворяется в смеси концентрированной HNO3 с HF, при этом образуется кремнефтороводородная кислота:

.

Кремний (особенно мелкодисперсный) взаимодействует со щелочами с выделением водорода, например:

.

Кремний образует различные кремнийорганические соединения.

Биологическая роль

Кремний относится к микроэлементам. Суточная потребность человека в кремнии 20–50 мг (элемент необходим для правильного роста костей и соединительных тканей). В организм человека кремний попадает с пищей, а также с вдыхаемым воздухом в виде пылеобразного SiO2. При длительном вдыхании пыли, содержащей свободный SiO2, возникает силикоз.

Получение

Кремний технической чистоты (95–98 %) получают восстановлением SiO2 углеродом или металлами. Высокочистый поликристаллический кремний получают восстановлением SiCl4 или SiHCl3 водородом при температуре 1000–1100 °С, термическим разложением SiI4 или SiH4; монокристаллический кремний высокой чистоты – зонной плавкой или по методу Чохральского. Объём мирового производства кремния 2850 тыс. т/год (2020).

Применение

Кремний – основной материал микроэлектроники и полупроводниковых приборов; используется при изготовлении стёкол, прозрачных для ИК-излучения. Кремний является компонентом сплавов железа и цветных металлов (в малых концентрациях кремний повышает коррозионную стойкость и механическую прочность сплавов, улучшает их литейные свойства; в больших концентрациях может вызвать хрупкость); наибольшее значение имеют железные, медные и алюминиевые кремнийсодержащие сплавы. Кремний применяют в качестве исходного вещества для получения кремнийорганических соединений и силицидов.