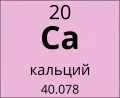

Кальций

Ка́льций (лат. Calcium), Ca, химический элемент II группы короткой формы (2-й группы длинной формы) периодической системы; относится к щёлочноземельным металлам; атомный номер 20; атомная масса 40,078 а. е. м. В природе существует 6 стабильных изотопов: 40Ca (96,941 %), 42Ca (0,647 %), 43Ca (0,135 %), 44Ca (2,086 %), 46Ca (0,004 %), 48Ca (0,187 %); искусственно получены радиоизотопы с массовыми числами 34–54.

Историческая справка

Многие природные соединения кальция были известны в глубокой древности и широко применялись в строительстве (например, гипс, известь, мрамор). Металлический кальций впервые выделен Г. Дэви в 1808 г. при электролизе смеси оксидов CaO и HgO и последующем разложении образовавшейся амальгамы кальция. Название происходит от латинского calx (род. падеж calcis) – известь, мягкий камень.

Распространённость в природе

Содержание кальция в земной коре составляет 3,38 % по массе. Из-за высокой химической активности в свободном состоянии не встречается. Наиболее распространены минералы анортит Ca[Al2Si2O8], ангидрит CaSO4, апатит Ca5(PO4)3(F,Cl,OH), гипс CaSO4·2H2O, кальцит и арагонит CaCO3, перовскит CaTiO3, флюорит CaF2, шеелит CaWO4. Минералы кальция входят в состав осадочных (например, известняк), магматических и метаморфических горных пород. Соединения кальция содержатся в живых организмах: являются основными компонентами костных тканей позвоночных (гидроксиапатит, фторапатит), скелетов кораллов, раковин моллюсков (карбонат и фосфаты кальция) и др. Присутствие ионов Ca2+ определяет жёсткость воды.

Свойства

Конфигурация внешней электронной оболочки атома кальция 4s2; в соединениях проявляет степень окисления +2, редко +1; электроотрицательность по Полингу 1,00; атомный радиус 180 пм, радиус иона Ca2+ 114 пм (координационное число 6). Кальций – серебристо-белый мягкий металл; до 443 °C устойчива модификация с кубической гранецентрированной кристаллической решёткой, выше 443 °C – с кубической объёмноцентрированной решёткой; tпл 842 °C, tкип 1484 °C, плотность 1550 кг/м3 (при 20 °C); теплопроводность 125,6 Вт/(м·К).

Образец металлического кальция.

Фото: Bjoern Wylezich / ShutterstockКальций – металл высокой химической активности (хранят в герметически закрытых сосудах или под слоем минерального масла). При нормальных условиях легко взаимодействует с кислородом (образуется кальция оксид CaO), при нагревании – с водородом (гидрид CaH2), бором (борид CaB6), углеродом (карбид кальция CaC2), кремнием (силициды Ca2Si, CaSi, CaSi2, Ca3Si4), азотом (нитрид Ca3N2), фосфором (фосфиды Ca3P2, CaP, CaP5), халькогенами (халькогениды состава CaX, где X – S, Se, Te). Интенсивно реагирует с галогенами с образованием галогенидов. Кальций взаимодействует с другими металлами (Li, Cu, Ag, Au, Mg, Zn, Al, Pb, Sn и др.) с образованием интерметаллидов. Металлический кальций взаимодействует с водой с образованием гидроксида кальция Ca(OH)2 и H2. Энергично взаимодействует с большинством кислот, образуя соответствующие соли (например, нитрат кальция, сульфат кальция, фосфаты кальция). Растворяется в жидком аммиаке с образованием тёмно-синего раствора с металлической проводимостью. При испарении аммиака из такого раствора выделяется аммиакат [Ca(NH3)6]. Постепенно кальций взаимодействует с аммиaком с образованием амида Ca(NH2)2. Образует различные комплексные соединения, наибольшее значение имеют комплексы с кислородсодержащими полидентатными лигандами, например комплексонаты Ca.

Образец металлического кальция.

Фото: Bjoern Wylezich / ShutterstockКальций – металл высокой химической активности (хранят в герметически закрытых сосудах или под слоем минерального масла). При нормальных условиях легко взаимодействует с кислородом (образуется кальция оксид CaO), при нагревании – с водородом (гидрид CaH2), бором (борид CaB6), углеродом (карбид кальция CaC2), кремнием (силициды Ca2Si, CaSi, CaSi2, Ca3Si4), азотом (нитрид Ca3N2), фосфором (фосфиды Ca3P2, CaP, CaP5), халькогенами (халькогениды состава CaX, где X – S, Se, Te). Интенсивно реагирует с галогенами с образованием галогенидов. Кальций взаимодействует с другими металлами (Li, Cu, Ag, Au, Mg, Zn, Al, Pb, Sn и др.) с образованием интерметаллидов. Металлический кальций взаимодействует с водой с образованием гидроксида кальция Ca(OH)2 и H2. Энергично взаимодействует с большинством кислот, образуя соответствующие соли (например, нитрат кальция, сульфат кальция, фосфаты кальция). Растворяется в жидком аммиаке с образованием тёмно-синего раствора с металлической проводимостью. При испарении аммиака из такого раствора выделяется аммиакат [Ca(NH3)6]. Постепенно кальций взаимодействует с аммиaком с образованием амида Ca(NH2)2. Образует различные комплексные соединения, наибольшее значение имеют комплексы с кислородсодержащими полидентатными лигандами, например комплексонаты Ca.

Биологическая роль

Кальций относится к биогенным элементам. Суточная потребность человека в кальции – около 1 г. В живых организмах ионы кальция участвуют в процессах сокращения мышц, передачи нервных импульсов.

Получение

Металлический кальций получают электролитическим и металлотермическим способами. Электролитический способ основан на электролизе расплавленного хлорида кальция с катодом касания или жидким медно-кальциевым катодом. Из образующегося медно-кальциевого сплава отгоняют кальций при температуре 1000–1080 °C и давлении 13–20 кПа. Металлотермический способ основан на восстановлении кальция из его оксида алюминием или кремнием при 1100–1200 °C. При этом образуется алюминат или силикат кальция, а также газообразный кальций, который затем конденсируют. Мировое производство соединений кальция и материалов, содержащих кальций, около 1 млрд т/год (1998).

Применение

Кальций применяют в качестве восстановителя при получении многих металлов (Rb, Cs, Zr, Hf, V и др.). Силициды кальция, а также сплавы кальция с натрием, цинком и другими металлами используют в качестве раскислителей и десульфураторов некоторых сплавов и нефти, для очистки аргона от кислорода и азота, в электровакуумных приборах в качестве поглотителя газов. Хлорид CaCl2 используют в качестве осушителя в химическом синтезе, гипс применяют в медицине. Cиликаты кальция являются основными компонентами цемента.