Индигоидные красители

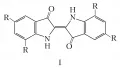

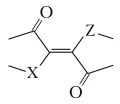

Индиго́идные краси́тели, синтетические красители, содержащие в молекулах структурный фрагмент:

(X, Z–NH, S, Se или О; Z также может быть частью ароматической системы). Индигоидные красители, содержащие хотя бы один атом S, выделяют в подкласс тиоиндигоидных красителей. Индигоидные красители используют в качестве кубовых красителей и пигментов.

Структурный фрагмент молекулы индигоидного красителя. Архив БРЭ.

Структурный фрагмент молекулы индигоидного красителя. Архив БРЭ.

Практическое значение имеют синий индиго (формула I, R–H), его производные, например голубой броминдиго (I, R–Br), и позиционные изомеры индиго, например пурпурный индирубин (II), а также аналоги индиго, в которых одна или обе иминогруппы заменены на атомы S, Se, O, например тиоиндиго фиолетовый (III), или в которых вместо гетероатома присутствует ароматический фрагмент, например тиоиндиго алый (IV).

Родоначальник индигоидных красителей – природный краситель индиго (от греч. ’Ινδιϰός – индийский), который с древних времён выделяли из листьев индигоносных растений, например индигоферы, c конца 19 в. синтезируют из анилина и монохлоруксусной кислоты с последующими щелочным плавлением полученного N-фенилглицина и окислением Na-соли индоксила (3-гидроксииндола). Другие симметричные индигоидные красители синтезируют окислением гетероциклических кетонов, содержащих активную метиленовую группу (например, бензотиофен-3-она); несимметричные – конденсацией таких кетонов с карбонильными соединениями: гетеро- и карбоциклическими хинонами или их реакционноспособными производными.

Индигоидные красители существуют в устойчивой транс-форме, но при облучении солнечным светом многие из них обратимо превращаются в менее глубоко окрашенную цис-форму (фотохромизм) за счёт изомеризации в результате поворота вокруг центральной C=C связи. При восстановлении в щелочной среде индигоидные красители образуют растворимые в воде слабо окрашенные лейкосоединения (Na-соли дигидроксипроизводных), обладающие сродством к целлюлозным волокнам. Сорбированное волокном лейкосоединение под действием кислорода воздуха окисляется в исходный краситель. Шерсть, полиамидные волокна и мех окрашивают в слабощелочной среде (аммиачных ваннах).

Окраски индигоидных красителей не отличаются яркостью; по устойчивости к свету, мокрым обработкам и трению уступают полициклохиноновым и антрахиноновым кубовым красителям. Индиго, броминдиго применяют для кубового крашения джинсовых тканей, тиоиндигоиды используют для печатания тканей, крашения меха и в качестве пигментов для изготовления художественных и полиграфических красок.