Душистые вещества

Души́стые вещества́, природные и синтетические органические соединения с характерным запахом, применяемые в производстве парфюмерных и косметических изделий, моющих средств, пищевых и других продуктов. Широко распространены в природе: содержатся в эфирных маслах, душистых смолах и других сложных смесях органических веществ, выделяемых из продуктов растительного и животного происхождения. Со времени зарождения парфюмерии и вплоть до 19 в. единственным источником душистых веществ служили природные продукты. В 19 в. было установлено строение ряда душистых веществ, некоторые из них удалось синтезировать (первыми синтетическими аналогами природных душистых веществ были, например, ванилин с запахом ванили, 2-фенилэтиловый спирт с запахом розы). К концу 20 в. разработаны методы синтеза не только большинства душистых веществ, получаемых ранее из природного сырья (например, ментола с запахом перечной мяты, цитраля с запахом лимона), но и душистых веществ, не найденных в природе (фолиона с запахом листьев фиалки, жасминальдегида с запахом жасмина, циклоацетата с цветочным запахом и др.). Создание синтетических душистых веществ позволяет удовлетворять возрастающие потребности в этих продуктах, расширять их ассортимент, сохранять растения и животных (известно, например, что для получения 1 кг розового масла необходимо переработать до 3 т лепестков розы, а для выработки 1 кг мускуса уничтожить около 30 тыс. самцов кабарги).

Самая обширная группа душистых веществ – сложные эфиры; многие душистые вещества относятся к альдегидам, кетонам, спиртам и некоторым другим классам органических соединений. Эфиры низших жирных кислот и насыщенных алифатических одноатомных спиртов обладают фруктовым запахом (т. н. фруктовые эссенции, например изоамилацетат с запахом груши), эфиры жирных кислот и ароматических или терпеновых спиртов – цветочным (например, бензилацетат с запахом жасмина, линалилацетат с запахом бергамота), эфиры бензойной, салициловой и других ароматических кислот – главным образом сладким бальзамическим запахом (их часто применяют также в качестве фиксаторов запаха – сорбентов душистых веществ; для этой же цели используют амбру, мускус). К ценным душистым веществам среди альдегидов относятся, например, анисовый альдегид с запахом цветов боярышника, гелиотропин с запахом гелиотропа, коричный альдегид с запахом корицы, мирценаль с цветочным запахом.  Макроциклический кетон.Из кетонов наиболее важны жасмон с запахом жасмина, иононы с запахом фиалки; из спиртов – гераниол с запахом розы, линалоол с запахом ландыша, терпинеол с запахом сирени, эвгенол с запахом гвоздики; из лактонов – кумарин с запахом свежего сена; из терпенов – лимонен с запахом лимона.

Макроциклический кетон.Из кетонов наиболее важны жасмон с запахом жасмина, иононы с запахом фиалки; из спиртов – гераниол с запахом розы, линалоол с запахом ландыша, терпинеол с запахом сирени, эвгенол с запахом гвоздики; из лактонов – кумарин с запахом свежего сена; из терпенов – лимонен с запахом лимона.

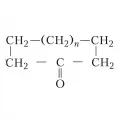

Связь между запахом вещества и его химическим строением изучена недостаточно для предсказания запаха по формуле вещества, тем не менее для отдельных групп соединений выявлены частные закономерности. Так, наличие в молекуле нескольких одинаковых (для соединений алифатического ряда также и разных) функциональных групп приводит обычно к ослаблению запаха или даже к полному его исчезновению (например, при переходе от одноатомных спиртов к многоатомным).  Общая структурная формула вещества I.Запах альдегидов с разветвлённой цепью обычно более сильный и приятный, чем у их неразветвлённых изомеров. Алифатические соединения, содержащие более 17–18 атомов углерода, лишены запаха. На примере макроциклических кетонов показано, что их запах зависит от числа атомов углерода в цикле: при n = 5–7 кетоны имеют камфорный запах, при n = 8 – кедровый, n = 9–13 – мускусный (при этом замещение одной или двух СН2-групп на атом О, N или S не влияет на запах), при дальнейшем увеличении числа атомов С запах постепенно исчезает.

Общая структурная формула вещества I.Запах альдегидов с разветвлённой цепью обычно более сильный и приятный, чем у их неразветвлённых изомеров. Алифатические соединения, содержащие более 17–18 атомов углерода, лишены запаха. На примере макроциклических кетонов показано, что их запах зависит от числа атомов углерода в цикле: при n = 5–7 кетоны имеют камфорный запах, при n = 8 – кедровый, n = 9–13 – мускусный (при этом замещение одной или двух СН2-групп на атом О, N или S не влияет на запах), при дальнейшем увеличении числа атомов С запах постепенно исчезает.

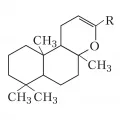

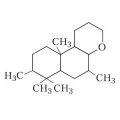

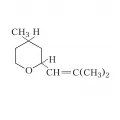

Структурная формула вещества II.Сходство строения веществ не всегда обусловливает сходство их запахов. Так, вещество формулы I (R – Н) обладает запахом амбры, вещество II – сильным фруктовым запахом, а аналог I, в котором R – СН3, лишён запаха.

Структурная формула вещества II.Сходство строения веществ не всегда обусловливает сходство их запахов. Так, вещество формулы I (R – Н) обладает запахом амбры, вещество II – сильным фруктовым запахом, а аналог I, в котором R – СН3, лишён запаха.

Различаются по запаху цис- и транс- изомеры некоторых соединений, например анетола (транс-изомер обладает запахом аниса, цис-изомер имеет неприятный запах), 3-гексен-1-ола C2H5CH=CHCH2CH2OH (цис-изомер обладает запахом свежей зелени, транс-изомер – хризантемы); в отличие от ванилина, изованилин почти не имеет запаха.

С другой стороны, вещества, различающиеся по химическому строению, могут иметь сходный запах. Например, запах розы характерен для розатона С6Н5СН(ССl3)ОСОСН3, 3-метил-1-фенил-3-пентанола С6Н5СН2CH2С(СН3)(С2Н5)ОН, гераниола и его цис-изомера – нерола, розеноксида.

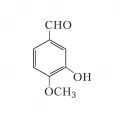

Изованилин.На запах влияет степень разбавления душистых веществ. Так, некоторые чистые вещества имеют неприятный запах (например, широко используемый в парфюмерии цибет с фекально-мускусным запахом). Смешивание различных душистых веществ в определённых соотношениях может приводить как к появлению нового запаха, так и к исчезновению запаха.

Изованилин.На запах влияет степень разбавления душистых веществ. Так, некоторые чистые вещества имеют неприятный запах (например, широко используемый в парфюмерии цибет с фекально-мускусным запахом). Смешивание различных душистых веществ в определённых соотношениях может приводить как к появлению нового запаха, так и к исчезновению запаха.

Целесообразность применения того или иного душистого вещества определяется не только запахом, но и другими его свойствами – химической инертностью, летучестью, растворимостью, токсичностью; важное значение имеет наличие технологически удобных и экономичных методов получения.  Розеноксид.Душистые вещества используют в составе парфюмерных композиций, получаемых смешиванием в определённых пропорциях различных душистых веществ, а также в составе отдушек для ароматизации косметических товаров и товаров бытовой химии, в качестве ароматизаторов в пищевых продуктах. Сложные парфюмерные композиции содержат обычно несколько десятков индивидуальных душистых веществ и различных эфирных масел (например, композиция для духов «Красная Москва» включает около 80 душистых веществ и более 20 природных смесей). Современное производство душистых веществ базируется главным образом на химическом и лесохимическом сырье; некоторые душистые вещества получают из эфирных масел. Объём мирового производства душистых веществ около 110 тыс. т/год (свыше 800 наименований) (2007); в СССР производили около 6 тыс. т/год (более 150 наименований) (2007); в России производство душистых веществ практически прекращено.

Розеноксид.Душистые вещества используют в составе парфюмерных композиций, получаемых смешиванием в определённых пропорциях различных душистых веществ, а также в составе отдушек для ароматизации косметических товаров и товаров бытовой химии, в качестве ароматизаторов в пищевых продуктах. Сложные парфюмерные композиции содержат обычно несколько десятков индивидуальных душистых веществ и различных эфирных масел (например, композиция для духов «Красная Москва» включает около 80 душистых веществ и более 20 природных смесей). Современное производство душистых веществ базируется главным образом на химическом и лесохимическом сырье; некоторые душистые вещества получают из эфирных масел. Объём мирового производства душистых веществ около 110 тыс. т/год (свыше 800 наименований) (2007); в СССР производили около 6 тыс. т/год (более 150 наименований) (2007); в России производство душистых веществ практически прекращено.