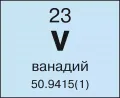

Ванадий

Вана́дий (лат. Vanadium), V, химический элемент V группы короткой формы (5-й группы длинной формы) периодической системы; атомный номер 23, атомная масса 50,9415. Природный ванадий содержит 99,76 % стабильного изотопа 51V и 0,24 % слаборадиоактивного 50V (K-захват, период полураспада T1/2 3,25·1014 лет); искусственно получены радиоактивные изотопы с массовыми числами 40–64, важнейший из которых 48V (K-захват и β-распад, T1/2 16 сут).

Историческая справка

Ванадий был открыт в 1801 г. мексиканским минералогом А. дель Рио, который получил окрашенные оксиды и соли неизвестного элемента, и назван по красивому красному цвету некоторых солей эритронием (от греч. ἐρυτρός – красный). В 1830 г. шведский химик Н. Сефстрём повторно открыл элемент и назвал его ванадием в честь древнескандинавской богини красоты Ванадис. В 1867 г. английский химик Г. Роско получил металлический ванадий восстановлением VCl2 водородом.

Распространённость в природе

Содержание ванадия в земной коре 0,02 % по массе. В свободном виде в природе не встречается. Поскольку размеры атомов ванадия и самых распространённых металлов Fe, Ti, Mn, а также размеры ванадат- и фосфат-ионов близки, ванадий входит в состав многих минералов и комплексных руд других металлов (магнетитовых, титаномагнетитовых, осадочных железных, фосфоритов, апатитов и др.). Основные минералы ванадия: патронит, деклуазит, карнотит, ванадинит, роскоэлит. Ванадий содержится в веществах органического происхождения: нефти, углях, битумах и других, морской воде.

Образец ванадия.

Образец ванадия.

Свойства

Конфигурация внешней электронной оболочки атома ванадия 3d34s2; в соединениях проявляет степени окисления +5, +4 (менее устойчива); редко +3 и +2; электроотрицательность по Полингу 1,63; атомный радиус 132,1 пм; радиус иона V5+ 68 пм (координационное число 6).

Ванадий – серебристо-серый металл; кристаллическая решётка кубическая объёмноцентрированная; tпл 1920 °C, tкип 3400 °C; при 292 К плотность 6110 кг/м3, удельное электрическое сопротивление 24,8·10–8 Ом·м; теплопроводность 30,7 Вт/(м·К) (при 300 К). Ванадий парамагнитен, удельная магнитная восприимчивость 6,286 10–8 м3/кг; ниже 5,4 К переходит в сверхпроводящее состояние. В чистом состоянии ванадий ковок, легко поддаётся обработке давлением; устойчив к коррозии благодаря образованию защитной оксидной плёнки.

Ванадий характеризуется высокой химической инертностью. Растворяется в фтороводороде HF, концентрированной азотной кислоте HNO3 и серной кислоте H2SO4, царской водке. Ванадий не взаимодействует с растворами щелочей; с расплавами щелочей в присутствии окислителей образует ванадаты. При спекании V2O5 с карбонатами щелочных и щёлочноземельных металлов образуются ванадиевые бронзы. С металлами ванадий образует сплавы (например, феррованадий) и интерметаллические соединения. Ванадий способен поглощать значительное количество водорода, азота. При нагревании на воздухе выше 300 °C ванадий поглощает кислород и становится хрупким.

При 600–700 °C на воздухе происходит интенсивное окисление ванадия до V2O5. Выше 700 °C в атмосфере азота ванадий образует нитрид VN (жёлтые кристаллы, tпл 2360 °C), с углеродом и углеродсодержащими газами выше 800 °C – карбид VC (чёрные кристаллы, tпл около 2830 °C). Силицид триванадия V3Si (светло-серые кристаллы, tпл около 1910 °C) получают из V и Si конденсацией паров в вакууме. Диборид VB2 (серые кристаллы, tпл около 2400 °C) получают восстановлением оксидов ванадия бором или B4C в вакууме при 1500–1600 °C. Ванадий образует сульфиды: VS (тёмно-коричневые кристаллы), V2S3 (чёрные), V2S5 (чёрные). Галлид триванадия V3Ga имеет сравнительно высокую температуру перехода в сверхпроводящее состояние (14,5 К). Ванадий образует комплексные, а также ванадийорганические соединения.

Ванадий относится к микроэлементам, его содержание в тканях растений до 0,2 %, животных – около 2·10–7 %. Некоторые организмы, например асцидии, лишайники, избирательно концентрируют ванадий. Многие соединения ванадия токсичны: могут поражать нервную, дыхательную, пищеварительную и кровеносную системы, вызывать заболевания кожи.

Получение

Основной источник ванадия – ванадийсодержащие титаномагнетиты. При их плавке ванадий переходит в чугун, при переработке которого в сталь получают шлаки, содержащие 10–16 % V2O5. Шлаки обжигают с NaCl, KCl, Na2CO3; обожжённый материал выщелачивают водой и разбавленной H2SO4. Из растворов выделяют V2O5. Восстановлением V2O5 ферросилицием или Al получают феррованадий (35–80 % V). Ковкий металлический ванадий получают кальциетермическим восстановлением V2O5 или V2O3, восстановлением V2O5 алюминием, вакуумной карботермией V2O3, магниетермией VCl3. Ванадий наиболее высокой чистоты получают термической диссоциацией VI2. Плавят ванадий в вакуумных дуговых печах с расходуемым электродом. Мировое производство ванадия около 86 млн т/год (2020).

Применение

Ванадий в основном используют как легирующий компонент специальных конструкционных ванадийсодержащих сталей, обладающих хорошей ковкостью, прочностью, сопротивлением усталости и износоустойчивостью. В сталях ванадий взаимодействует с растворённым углеродом, образуя твёрдые и жаростойкие карбиды, которые способствуют образованию мелкокристаллической структуры. Ванадий используют также для легирования чугуна, как компонент сплавов для постоянных магнитов, жаропрочных, твёрдых и коррозионностойких сплавов, в атомной энергетике – для изготовления оболочек топливных элементов и ядерных реакторов; в химической промышленности соединения ванадия применяют как катализаторы. 48V – радиоактивный индикатор.