Актиноиды

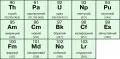

Актино́иды (актиниды), семейство из 14 радиоактивных химических элементов III группы короткой формы (3-й группы длинной формы) периодической системы, атомные номера 90–103, расположены за актинием: торий Th, протактиний Pa, уран U, нептуний Np, плутоний Pu, америций Am, кюрий Cm, берклий Bk, калифорний Cf, эйнштейний Es, фермий Fm, менделевий Md, нобелий No и лоуренсий Lr. Стабильных изотопов не имеют. Th, Pa и U принадлежат к естественно-радиоактивным элементам, встречающимся в природе. Другие актиноиды получают облучением U и некоторых трансурановых элементов в ядерных реакторах нейтронами или на ускорителях ядрами других элементов. Следовые количества Np и Pu обнаружены в некоторых радиоактивных рудах. Гипотезу о существовании семейства актиноидов выдвинул в начале 1940-х гг. Г. Сиборг.

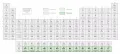

Актиноиды в периодической системе элементов.Актиноиды – серебристо-белые металлы очень высокой плотности (до 20 250 кг/м3 у Np); в мелкодисперсной форме пирофорны. Наиболее легкоплавки Np и Pu (tпл около 640 °C), остальные актиноиды плавятся при температурах выше 1000 °C.

Актиноиды в периодической системе элементов.Актиноиды – серебристо-белые металлы очень высокой плотности (до 20 250 кг/м3 у Np); в мелкодисперсной форме пирофорны. Наиболее легкоплавки Np и Pu (tпл около 640 °C), остальные актиноиды плавятся при температурах выше 1000 °C.

Химические свойства актиноидов и сходство их с лантаноидами связаны с особенностями строения электронных оболочек атомов этих семейств. У актиноидов и лантаноидов происходит заполнение не внешних оболочек – шестой и седьмой, а более близких к ядру оболочек – 5f-оболочки у актиноидов и 4f-оболочки у лантаноидов. При переходе от Th к Lr число электронов на двух внешних оболочках, как правило, не изменяется, положительный заряд ядра постепенно возрастает; происходит более сильное притяжение внешних электронов к ядру, приводящее к т. н. актиноидному сжатию: у нейтральных атомов и ионов актиноидов одинаковой степени окисления при увеличении атомного номера радиусы несколько уменьшаются. Вследствие энергетической близости 6d- и 5f-состояний элементы подсемейства тория (Th – Cm) ведут себя и как f-, и как d-элементы и проявляют переменные степени окисления, вплоть до +7 (Np, Pu, Am); элементы подсемейства берклия (Bk – Lr) ведут себя как типичные f-элементы и по свойствам близки к лантаноидам (характерная степень окисления +3).

Актиноиды реакционноспособны, легко реагируют с водородом, кислородом, азотом, серой, галогенами и другими неметаллами. Актиноиды со степенью окисления +3 образуют те же нерастворимые соединения – гидроксиды, фториды, карбонаты, оксалаты и другие, что и лантаноиды со степенью окисления +3. Трифториды, трихлориды и другие аналогичные соединения актиноидов со степенью окисления +3 образуют изоструктурные ряды (соединения, входящие в такие ряды, например в ряд MeCl3, где Me – атом актиноида, обладают сходными кристаллическими решётками, параметры которых постепенно уменьшаются по мере роста атомного номера актиноида). Изоструктурные ряды образуют диоксиды, тетрафториды, гексафториды и другие соединения актиноидов. Актиноиды обладают высокой склонностью к образованию комплексных соединений (координационные числа 4–12). В степенях окисления +4 и +6 актиноиды избирательно извлекаются из азотнокислых растворов различными органическими экстрагентами, в том числе трибутилфосфатом, что используется в технологии выделения актиноидов из облучённого ядерного топлива и руд.

В промышленных масштабах производятся и имеют важное практическое значение главным образом Th, U и Pu. Все актиноиды и их соединения высокотоксичны.