Семя

Се́мя, единица воспроизведения, распространения и расселения семенных растений; содержит зародыш и запасающую ткань, окружённые семенной кожурой. Развитие и созревание семени происходит на материнском растении из семязачатка в завязи (плоде) у покрытосеменных и в шишках (мегаспорофиллах) у голосеменных растений. Развитию семени предшествуют процессы формирования семязачатка и оплодотворение, после которого формируются зародыш и эндосперм (у цветковых) и происходит трансформация тканей и структур, в результате которой в том числе образуются покровы семени.

Строение семени

Зародыш

Внутреннее строение зрелого семени у разных видов различно, его основные структуры отличаются также происхождением. Так, зародыш может развиваться из оплодотворённой яйцеклетки, из других клеток зародышевого мешка или из клеток нуцеллуса и его покровов – интегументов (при апомиксисе); может быть дифференцированным на органы (одна, две, несколько семядолей, почечка, гипокотиль, корень), слабо дифференцированным (его доразвитие происходит в семени уже после осеменения в почве, например у лютиковых, некоторых маковых) или представлен только немногоклеточным предзародышем (например, у заразиховых, орхидных, бурманниевых). Иногда в семени присутствует несколько зародышей (у цитрусовых, луковых). Зародыши отличаются разнообразием величины и формы, а также положением в семени.

Запасающая ткань семени

Основная запасающая ткань в семени цветковых растений – эндосперм, который образуется в результате оплодотворения центральной клетки зародышевого мешка. Очень редки случаи его апомиктического развития. Эндосперм может быть массивным, многоклеточным и многослойным, иногда складчатым. В его клетках накапливаются запасные питательные вещества (крахмал или белки, липиды), он может сохраняться в зрелом семени (например, у анонновых, иллициевых, злаковых). У многих растений эндосперм расходуется в период развития зародыша и в зрелом семени не сохраняется (у лавровых, буковых, бобовых) либо сохраняется несколькими клетками или 1–2 слоями. В этих случаях запасные вещества накапливаются в тканях семядолей зародыша.

В семязачатках с массивным нуцеллусом последний, как правило, в процессе развития семени расходуется постепенно, но у некоторых видов сохраняется, клетки его заполняются зёрнами крахмала, и в зрелом семени он представлен в виде запасающей ткани – перисперма (например, у гвоздичных, марантовых, маревых, портулаковых), положение которого в семени также различно – в центре, в районе халазы (часть семязачатка, противоположная пыльцевходу) или сбоку. В ряде случаев в качестве питательной ткани семени сохраняется халазосперм – слои клеток разросшейся халазы (пахихалазы) с запасными липидами, белком и таннинами (например, у канновых, костовых). У голосеменных растений запасающая ткань семени (т. н. эндосперм) происходит из трансформированных тканей женского гаметофита, содержит запасные питательные вещества.

Семенная кожура

Разнообразны и покровы семени – семенная кожура. В её образовании принимают участие один или два интегумента, иногда также слои нуцеллуса или халазы. Её структура, число слоёв в зрелом семени, особенности поверхности у разных видов различны. Чаще она жёсткая, иногда деревянистая, очень редко мясистая (гинкго) или отсутствует (например, у баланофоровых).

Форма семян

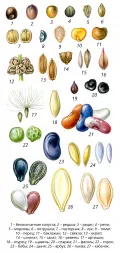

Схематическое изображение формы семян.Семена характеризуются разнообразием формы, величины, окраски, структуры поверхности, наличием различных придатков и других признаков. Они могут быть шаровидными, яйцевидными, линзовидными, дисковидными, линейными, треугольными и др.; всех цветов и оттенков, в том числе пятнистые или полосатые; глянцевые блестящие или матовые, от крошечных, пылевидных, массой не более 0,001 мг (орхидные) до крупных (например, орех, конский каштан, бобы) и даже гигантских массой до 25 кг (у сейшельской пальмы); с гладкой поверхностью или ребристой, бугорчатой, ямчатой, шероховатой; без придатков, но часто с придатками в виде ариллуса (бересклет), крыла (клён, сосна), волосков, щетинок (сложноцветные и др.) и пр.

Схематическое изображение формы семян.Семена характеризуются разнообразием формы, величины, окраски, структуры поверхности, наличием различных придатков и других признаков. Они могут быть шаровидными, яйцевидными, линзовидными, дисковидными, линейными, треугольными и др.; всех цветов и оттенков, в том числе пятнистые или полосатые; глянцевые блестящие или матовые, от крошечных, пылевидных, массой не более 0,001 мг (орхидные) до крупных (например, орех, конский каштан, бобы) и даже гигантских массой до 25 кг (у сейшельской пальмы); с гладкой поверхностью или ребристой, бугорчатой, ямчатой, шероховатой; без придатков, но часто с придатками в виде ариллуса (бересклет), крыла (клён, сосна), волосков, щетинок (сложноцветные и др.) и пр.

Всхожесть семян

Семена разных видов различаются также продолжительностью периода покоя (от практически отсутствующего до длительного) и способом прорастания – надземным или подземным. Сохранение способности к прорастанию (всхожесть) семян при хранении также различная: у ивы, например, в течение нескольких суток, у бобовых в течение 100 лет, а у лотоса – нескольких сотен лет.

Эволюционная и хозяйственная роль семян

Появление семени обеспечило семенным растениям приспособление к разнообразным условиям жизни и широкое распространение на поверхности Земли. Семена играют важную роль не только для размножения (воспроизведения) всех видов растений, но и являются сырьём для получения продуктов питания (например, хлебных и крупяных изделий, растительных жиров), пряностей, лекарственных веществ, технических масел, красок. Признаки внешнего и внутреннего строения семени закреплены генетически и используются в систематике растений.