Птицы

Пти́цы (Aves), класс наземных позвоночных животных из типа хордовых. До недавнего времени считался самым многочисленным из наземных позвоночных, но по числу видов недавно уступил пресмыкающимся (Reptilia), удерживая пока «пальму первенства» по разнообразию на более высоких уровнях – родов, семейств, отрядов.

Научное название класса – множественное число латинского слова «avis» – «птица». Тот же корень имеют слова «авифауна», «авиарий» и даже «авиация». От древнегреческого варианта названия птицы (ὄρνις) ведут начало многие научные наименования родов птиц, а также название науки о птицах – орнитологии.

Птицы – очень чётко очерченный класс; они отличаются от прочих современных животных тем, что их тело покрыто перьями, а передние конечности преобразованы в органы полёта – крылья.

Происхождение птиц

Несмотря на чёткие отличия современных птиц от других позвоночных, ранние этапы эволюции класса изобилуют разнообразными переходными формами, которые очень противоречиво трактуются палеонтологами и морфологами. Самые ранние ископаемые остатки птиц известны, начиная с поздней юры (около 150 млн лет назад), но происхождение и начало становления группы, вероятно, относятся к более ранним этапам мезозойской эры.

Птицы произошли от рептилий; согласно традиционной точке зрения, их предки – ранние архозавроморфы, давшие начало также динозаврам, птерозаврам и крокодилам, согласно альтернативной (более современной) гипотезе, предки птиц – более продвинутые архозавры, а именно хищные двуногие динозавры – тероподы. Непосредственные предки, родственные связи птиц среди архозавров, положение позднеюрской «первоптицы» археоптерикса и ряда архаичных мезозойских групп остаются в целом дискуссионными. Ближайшие ныне живущие родственники птиц – крокодилы (единственные, кроме птиц, современные архозавры).

Систематика птиц

Насчитывают не менее 2 современных (страусообразные в широком смысле Struthioniformes и тинамуобразные Tinamiformes) и около 5 ископаемых отрядов палеогнат (инфракласс Palaeornithes). Две ветви птиц, составляющие второй современный инфракласс неогнат, независимо друг от друга модернизировались, в частности приобрели подвижное нёбо и ещё несколько сходных черт. Этим кладам птиц придают ранг надотрядов Galloanserae и Neoaves. Первый представлен современными отрядами гусеобразных (Anseriformes), курообразных (Galliformes) и несколькими вымершими группами, которым также обычно придают ранг отрядов. Второй объединяет несколько ископаемых и не менее 30 современных отрядов, в числе которых пингвинообразные, буревестникообразные (Procellariiformes), пеликанообразные, аистообразные (Ciconiiformes), соколообразные (Falconiformes), журавлеобразные (Gruiformes), ржанкообразные, голубеобразные (Columbiformes), кукушкообразные, попугаеобразные, совообразные (Strigiformes), стрижеобразные (Apodiformes), ракшеобразные, дятлообразные (Piciformes), воробьинообразные (Passeriformes) и ряд других.

Современные веерохвостые птицы – чётко очерченная монофилетическая группа, испытавшая наивысший расцвет (предположительно 12–15 тыс. видов) в позднем кайнозое (конец миоцена, 10 млн лет назад) и до настоящего времени сохраняющая высокое разнообразие. Конец кайнозоя ознаменовался бурной вспышкой разнообразия самой молодой ветви – воробьинообразных (или воробьиных птиц). Это и поныне самый молодой и процветающий отряд, охватывающий до 2/3 современного разнообразия класса. Предполагают, что в мире обитает не менее 10,5 тыс. видов, и более 100 млрд единовременно живущих особей, обычно выделяют около 200 семейств и 2,5–3 тыс. родов современных птиц.

Основные принципы построения макросистемы класса птицы, базирующиеся на сравнительно-морфологическом подходе, были заложены ещё в начале 20 в. С конца 20 в. развивается направление систематики биологических объектов, основанное на анализе сходства участков их генома. Ряд таксономических решений в современной систематике пока нельзя признать удовлетворительными.

Особенности строения

Всё наружное и внутреннее строение птиц несёт глубокий отпечаток приспособления к полёту. Птицы – бипедальные животные, поскольку передвижение по субстрату у них обеспечивают лишь задние конечности, а оперённые передние конечности-крылья используются для машущего и планирующего полёта. Перья обычно считают эволюционными производными чешуй пресмыкающихся.

Кожа и оперение

Как и у пресмыкающихся, кожа у птиц сухая, лишена специфических желёз, за исключением копчиковой железы, выделяющей жировую смазку для оперения. На ногах у птиц развит чешуйчатый, как у рептилий, покров – подотека, обычно спереди на цевках и сверху на пальцах имеются крупные щитки, на остальных частях – мелкая «сеточка». Концевые фаланги пальцев заканчиваются когтями, имеющими костное основание и роговой чехол. Роговые чешуи и щитки челюстей образуют рамфотеку, которая у большинства групп птиц представляет собой единый роговой чехол для каждой челюсти (надклювья и подклювья).

Оперение первоначально возникло как теплоизоляционное покрытие при приобретении предками птиц (а параллельно и независимо от них – и другими архозаврами) гомойотермии (постоянной температуры тела). Таким образом по первичным функциям оперение сходно с шерстью млекопитающих. Вторичные функции оперения: приспособление к полёту, аэро- и гидродинамическая, криптическая, коммуникативная, осязательная. Нижняя часть полого стержня пера (очин) погружена в кожу, от его верхней части – ствола – отходят два опахала, состоящие из бородок первого и второго порядков. Вследствие сцепления бородок опахала превращаются в упругие, но прочные пластины. Обычно в нижней части пера развита пуховая часть из несцепленных мягких бородок. Теплоизолирующую функцию (оперение массой 70 г задерживает около 650 см3 воздуха) перья выполняют эффективней, чем волосяной покров. Взъерошивая или прижимая оперение, птица регулирует теплоотдачу. У птиц развиты также пуховидные (несколько мягких бородок из единого центра), нитевидные перья, перья-щетинки, перья-пудретки, выполняющие разные функции. За немногими исключениями тело птиц покрыто покровными перьями неравномерно, они растут только на определённых участках – птерилиях, чередующихся с неоперёнными участками – аптериями. Число перьев варьирует от 900 (у колибри) до 25 000 (у лебедей, три четверти из них расположены на шее). Перья имеют разную окраску, как пигментную, так и структурную (преломление света происходит в призмочках, находящихся в роговом слое). Порой перья имеют причудливую форму, необычную структуру и выступают в роли вторичных половых признаков, украшений, используемых в брачных играх. Изношенные перья регулярно возобновляются благодаря линьке.

Укрупнившиеся маховые и рулевые (полётные) перья стали использоваться как несущие плоскости для полёта не только птицами, но и другими архозаврами.

Общие предки всех птиц были летающими, впоследствии немногие группы птиц вторично утратили способность к полёту. Из современных птиц нелетающими стали страусы, киви, пингвины, некоторые попугаи, пастушковые (Rallidae) и др.; у многих из них крылья сильно редуцировались. У современных птиц первостепенных маховых (крепящихся к кисти) обычно 9-12 перьев, второстепенных (крепящихся к предплечью) – от 6 (у колибри) до 38 (у некоторых трубконосых), третьестепенных (крепящихся к локтю) – 3 или более. Для лучшей аэродинамики маховые перья, особенно первостепенные, асимметричны: наружные опахала меньше внутренних и снабжены вырезками. Обычно слегка асимметричны (кроме центральной пары) и рулевые перья, веерообразно расходящиеся от пигостиля. Рулевых 4-14 пар, в редких случаях больше.

Крылья при активном полёте совершают движение по сложной траектории, наилучшим образом используя аэродинамические законы.

Опорно-двигательная система

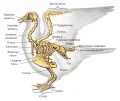

Скелет птиц высокопневматичен и лёгок, но при этом прочен; многие элементы срастаются. Скелет птиц (на примере голубя). Его туловищный отдел компактный, малоподвижный за счёт срастания грудных позвонков в спинную кость, а поясничных, крестцовых и хвостовых – в сложный крестец. Рёбра имеют крючковидные отростки, скрепляющие их друг с другом. Грудина большая, её гребень (киль) служит местом прикрепления мощной летательной мускулатуры. Такое строение корпуса обеспечивает наилучшую опору при полёте. Хвостовые позвонки уменьшились в числе, частично срослись, с образованием расширенного пигостиля, поддерживающего рулевые перья. Таз обычно разомкнут, что позволяет птицам откладывать относительно крупные яйца. В качестве компенсации малой подвижности туловища шея длинная, подвижная и гибкая, состоит из 11–25 позвонков (наибольшее число – у лебедей). Единственный затылочный мыщелок обеспечивает высокую подвижность головы относительно шеи (птицы свободно поворачивают шею на 180–270°). Голова обычно небольшая, с тонкостенным черепом, кости которого у взрослых птиц полностью (без швов) срастаются. Большую часть объёма черепа занимают крупные глазницы, мозговая коробка также значительно увеличена по сравнению с таковой у пресмыкающихся. Для облегчения черепа челюсти видоизменились в беззубый клюв, покрытый роговой оболочкой – рамфотекой. Поскольку конечности заняты опорно-двигательными функциями, голова на подвижной шее выполняет роль «руки», клюв в первую очередь используется для схватывания кормовых объектов. Кинетизм (подвижность) надклювья относительно черепа и подвижное костное нёбо у большинства птиц свидетельствуют об усовершенствовании челюстного аппарата по сравнению с рептилиями и обеспечивают разнообразные манипуляции с кормом. Размер и форма клюва, языка, разнообразие адаптаций челюстного аппарата варьируют в наибольшей степени среди всех систем органов птиц.

Скелет птиц (на примере голубя). Его туловищный отдел компактный, малоподвижный за счёт срастания грудных позвонков в спинную кость, а поясничных, крестцовых и хвостовых – в сложный крестец. Рёбра имеют крючковидные отростки, скрепляющие их друг с другом. Грудина большая, её гребень (киль) служит местом прикрепления мощной летательной мускулатуры. Такое строение корпуса обеспечивает наилучшую опору при полёте. Хвостовые позвонки уменьшились в числе, частично срослись, с образованием расширенного пигостиля, поддерживающего рулевые перья. Таз обычно разомкнут, что позволяет птицам откладывать относительно крупные яйца. В качестве компенсации малой подвижности туловища шея длинная, подвижная и гибкая, состоит из 11–25 позвонков (наибольшее число – у лебедей). Единственный затылочный мыщелок обеспечивает высокую подвижность головы относительно шеи (птицы свободно поворачивают шею на 180–270°). Голова обычно небольшая, с тонкостенным черепом, кости которого у взрослых птиц полностью (без швов) срастаются. Большую часть объёма черепа занимают крупные глазницы, мозговая коробка также значительно увеличена по сравнению с таковой у пресмыкающихся. Для облегчения черепа челюсти видоизменились в беззубый клюв, покрытый роговой оболочкой – рамфотекой. Поскольку конечности заняты опорно-двигательными функциями, голова на подвижной шее выполняет роль «руки», клюв в первую очередь используется для схватывания кормовых объектов. Кинетизм (подвижность) надклювья относительно черепа и подвижное костное нёбо у большинства птиц свидетельствуют об усовершенствовании челюстного аппарата по сравнению с рептилиями и обеспечивают разнообразные манипуляции с кормом. Размер и форма клюва, языка, разнообразие адаптаций челюстного аппарата варьируют в наибольшей степени среди всех систем органов птиц.

В скелете задних конечностей сильным изменениям подверглась плюсна. В результате слияния нескольких костей образовалась трубчатая цевка, к которой крепятся 4 пальца. Число фаланг в пальцах (с когтевыми) от 2 до 5, наибольшим числом фаланг, как правило, обладает наружный (4-й палец), наименьшим – задний (1-й). У хороших бегунов число пальцев сокращается до трёх (исчезает задний палец) и даже до двух у африканских страусов и ископаемых нелетающих журавлей (исчезает также 2-й, внутренний палец). Помимо стандартной для птиц анизодактильной лапы, выделяют зигодактильную и гетеродактильную (два пальца – вперёд, два – назад, но в разных вариантах), а также помпродактильную (все пальцы вперёд). Иногда два (редко более) пальца срастаются частично либо полностью (синдактилия). Цевка и пальцы практически лишены мышечной ткани, но пронизаны сухожилиями мощных мышц бедра и голени. Сгибание ноги, например, автоматически натягивает идущее по задней поверхности цевки и голени сухожилие, сводящее пальцы, что повышает цепкость захвата ветки и придаёт устойчивость даже уснувшей птице. Бедро короткое, мощное, с ограниченной подвижностью в тазобедренном суставе. Большая берцовая кость удлинена, срослась с частью костей предплюсны, малая берцовая редуцирована и слилась (хотя бы частично) с большой берцовой. Таким образом, сустав между цевкой и голенью – межплюсневой (интертарзальный), поскольку проходит между двумя рядами косточек предплюсны, слившихся с другими костями.

Наиболее своеобразно строение преобразованной в крыло передней конечности. Сохранились 3 пальца (с 2-го по 4-й исходной пятипалой конечности), в значительной мере сросшихся, 2-й палец несёт лишь одну фалангу, к концу которой прикреплена особая партия перьев крыла – крылышко, предотвращающее завихрения воздуха при полёте. Четвёртый палец имеет одну, а 3-й – две фаланги. Пясть и часть запястья сливаются с образованием своеобразной кости – пряжки. Кости плеча и предплечья имеют крупные рельефные головки, обеспечивающие прикрепление мышц и, одновременно, ограничение подвижности. Каждый из основных суставов (плечевой, локтевой, запястный) подвижен лишь в ограниченной плоскости, что необходимо для эффективных машущих движений. В пояс передних конечностей входят саблевидные малоподвижные лопатки, мощные коракоиды, сочленённые с грудиной, и тонкие ключицы, срастающиеся в вилочку. Мышцы развиты крайне неравномерно. Большая грудная мышца, опускающая крыло при сокращении, может составлять четверть массы тела птицы, мышца, поднимающая крыло, – обычно в 5–10 раз меньше. Хорошо развита мускулатура бедра и голени, остальные мышцы занимают сравнительно малый объём. Множество мелких мышц обеспечивают подвижность шеи, работу челюстей, подъязычного аппарата.

Кровеносная система

Постоянная температура тела птиц выше, чем у млекопитающих. Обычно она близка к 42 °C, у немногих видов опускается до 39 °С или поднимается до 45 °С. Как и у млекопитающих, гомойотермия птиц обеспечена полным разделением желудочков и предсердий сердца и отделением артериальной крови от венозной. Сердце крупное, составляет до 1,8 % массы тела, число сердечных сокращений у мелких птиц достигает 800 ударов в минуту и более, а в полёте увеличивается в 2–3 раза. Масса крови составляет до 9 % от массы тела. Интенсивное обогащение крови кислородом осуществляется при помощи не только сравнительно просто устроенных лёгких, но и сложной разветвлённой системы подкожных воздушных мешков (5 пар). Мешки уменьшают удельный вес тела, что важно при полёте, а главное – служат дополнительными резервуарами воздуха при дыхании. Кровь обогащается кислородом в лёгочных капиллярах не только при вдохе, как у других наземных позвоночных, но и при выдохе, поскольку в это время в лёгкие из задних воздушных мешков поступает воздух, ещё не участвовавший в процессе газообмена. Интенсивность жизненных процессов у птиц, включая пищеварение, работу выделительной, нервной и других систем, очень высока, что также связано с постоянной компенсацией больших затрат энергии при машущем полёте.

Пищеварительная система

Своеобразие пищеварительной системы заключается в разделении желудка на два отдела – железистый (обработка пищи ферментами) и мускульный (механическое перетирание пищи, важное при отсутствии зубов). Схема пищеварительной, дыхательной и выделительной системы птиц (на примере голубя). Для лучшей механической обработки корма птицы (как и некоторые пресмыкающиеся) глотают камешки – гастролиты. Растяжимый пищевод у некоторых птиц расширяется, образуя зоб – временное вместилище пищи, аналогичное рубцу жвачных копытных. Кишечник длиннее, чем у рептилий; у растительноядных форм обычно развиты парные слепые кишки с бактериальной микрофлорой. Короткая прямая кишка открывается в клоаку, у птенцов на спинной стороне клоаки находится вырост – фабрициева сумка, в которой происходит формирование некоторых типов кровяных клеток (сохраняется и у некоторых взрослых нелетающих птиц). Печень и поджелудочная железа велики и хорошо развиты. Птицы переваривают животный корм обычно за 2–5 ч, растительный – от нескольких минут (сочные ягоды) до суток (сухие семена). Большинство птиц способны в течение краткого периода времени создавать жировые запасы (до 50 % массы), расходуемые затем в ходе миграций. Длительно (до 1-1,5 месяца) голодать без вреда для себя могут лишь некоторые крупные виды, при этом потеря массы может достигать 40 %.

Схема пищеварительной, дыхательной и выделительной системы птиц (на примере голубя). Для лучшей механической обработки корма птицы (как и некоторые пресмыкающиеся) глотают камешки – гастролиты. Растяжимый пищевод у некоторых птиц расширяется, образуя зоб – временное вместилище пищи, аналогичное рубцу жвачных копытных. Кишечник длиннее, чем у рептилий; у растительноядных форм обычно развиты парные слепые кишки с бактериальной микрофлорой. Короткая прямая кишка открывается в клоаку, у птенцов на спинной стороне клоаки находится вырост – фабрициева сумка, в которой происходит формирование некоторых типов кровяных клеток (сохраняется и у некоторых взрослых нелетающих птиц). Печень и поджелудочная железа велики и хорошо развиты. Птицы переваривают животный корм обычно за 2–5 ч, растительный – от нескольких минут (сочные ягоды) до суток (сухие семена). Большинство птиц способны в течение краткого периода времени создавать жировые запасы (до 50 % массы), расходуемые затем в ходе миграций. Длительно (до 1-1,5 месяца) голодать без вреда для себя могут лишь некоторые крупные виды, при этом потеря массы может достигать 40 %.

Органы выделения

К органам выведения относятся крупные метанефрические почки, лежащие в углублениях тазового пояса. Мочевого пузыря нет (исключение – некоторые нелетающие птицы), моча в виде беловатой кашицы, состоящей преимущественно из мочевой кислоты, выделяется вместе с помётом. Отсутствие мочевого пузыря и жидкой мочи – ещё одно приспособление, связанное с полётом, в частности с уменьшением удельного веса, а также со снижением потребности в воде. У морских птиц добавочными органами солевого обмена служат надорбитальные железы, выделяющие избыток солей в виде вязкого секрета через ноздри.

Размножение

Птицы – яйцекладущие животные; их система размножения не претерпела существенных изменений по сравнению с пресмыкающимися. Парные семенники, способные в период размножения увеличиваться в 300–1000 раз, лежат в полости тела, развиваются только левый яичник и яйцевод, протоки гонад открываются в клоаку, совокупительного органа нет (за немногими исключениями), и внутреннее оплодотворение осуществляется за счёт прижатия отверстия клоаки самца к отверстию самки. В кладке от 1 до 25 яиц, они крупные относительно массы взрослой птицы, их содержимое покрыто двумя пергаментообразными оболочками, а снаружи – скорлупой, известковой и хрупкой, как у крокодилов, динозавров и большинства черепах. Скорлупа часто пигментирована, в отличие от скорлупы рептилий. Яйцеживорождение у птиц отсутствует.

Характерная черта птиц, как высокоорганизованных теплокровных животных – строительство гнезда и насиживание кладки (в течение 12–80 дней). Брачная система у птиц варьирует от моногамии до последовательной или одновременной полигинии, полиандрии или миксогамии. Птенцы вылупляются либо хорошо сформированными, зрячими, покрытыми пухом (выводковые птицы), либо беспомощными, слепыми, долго остающимися в гнезде (птенцовые птицы). Гнездовой, или птенцовый, тип является вторичным, он возник у относительно молодых групп. Особенно характерен для воробьиных птиц с их общей миниатюризацией и способностью искусно строить и хорошо маскировать небольшие гнёзда. Похоже, что такая смена стратегии является нетипичным для общего направления эволюции позвоночных уклоном в сторону R-стратегии (большее исходное число потомков при большей их смертности и меньших энергозатратах на размножение). В среднем меньшее число яиц в кладке у «гнездовых» птиц по сравнению с «выводковыми» диктуется в значительной степени размерами гнезда и компенсируется возможностью нескольких циклов размножения за сезон. Впрочем, из этого правила существует ряд исключений.

Забота о потомстве, сложное брачное поведение (включая брачные ритуалы, тока, турниры), сохранение связи между партнёрами не только в брачный период, но и на постоянной основе, социальный образ жизни многих птиц (включая колониальное гнездование, кооперацию между птицами в семьях, стаях, межвидовых ассоциациях) требуют достаточно высокого уровня организации нервной системы.

Нервная система

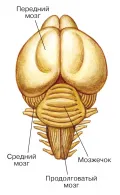

Эволюционные преобразования мозга у птиц шли иными путями, чем у млекопитающих. Головной мозг птицы. Мозг птиц составляет от 0,04 до 8,5 % массы тела, особенно развиты передний мозг и мозжечок, а не кора больших полушарий. Как и у пресмыкающихся, большой объём занимают полосатые тела. Сложный мозжечок обеспечивает прекрасное чувство равновесия, хорошую координацию движений, особенно необходимые при полёте, и быстроту реакций. Спинной мозг образует расширения в плечевой и крестцовой областях, обеспечивая иннервацию мускулатуры конечностей. Поведение птиц в целом стереотипно и определяется набором инстинктов, порой чрезвычайно сложных. Однако эксперименты по изучению высшей нервной деятельности, а также наблюдения в природе выявили у ряда групп (врановые, попугаи) способность к ассоциативной и орудийной деятельности, экстраполяциям, долговременной памяти. Из органов чувств наиболее развито зрение, превосходящее зрение других позвоночных (исключение – киви). Глаза составляют 0,2–4 % массы тела. Характерны цветовое зрение, двойная аккомодация хрусталика, высокая плотность фоторецепторов, большое общее зрительное поле. За счёт четырёх (а не трёх, как у человека) типов цветочувствительных колбочек в сетчатке птицы воспринимают более широкий цветовой спектр (включая ультрафиолет). По остроте зрения некоторые хищные птицы превосходят человека в 4–8 раз. Слух также важен, хотя слуховой анализатор устроен более просто, чем у млекопитающих (в т. ч. отсутствует наружное ухо, слуховой проход короткий, нет сложных слуховых булл). Однако наличие перьев, выполняющих роль локаторов, подвижная барабанная перепонка, большие размеры и усложнённые по сравнению с пресмыкающимися среднее и внутреннее ухо делают слух птиц очень тонким, а частотный спектр слышимых звуков очень широким (в диапазоне примерно 30 Гц – 30 кГц). У каждого вида есть зоны повышенной слуховой чувствительности, соответствующие собственным звуковым сигналам, звукам, издаваемым возможной добычей или хищником. Обоняние развито слабо; в то же время последние исследования выявили высокую степень развития обонятельных отделов мозга и высокую роль обоняния у представителей некоторых систематических групп (например, киви, трубконосых, некоторых падальщиков). Противоречивы сведения о рецепторах, воспринимающих изменения атмосферного давления, положение линий магнитного поля (ориентационная гипотеза).

Головной мозг птицы. Мозг птиц составляет от 0,04 до 8,5 % массы тела, особенно развиты передний мозг и мозжечок, а не кора больших полушарий. Как и у пресмыкающихся, большой объём занимают полосатые тела. Сложный мозжечок обеспечивает прекрасное чувство равновесия, хорошую координацию движений, особенно необходимые при полёте, и быстроту реакций. Спинной мозг образует расширения в плечевой и крестцовой областях, обеспечивая иннервацию мускулатуры конечностей. Поведение птиц в целом стереотипно и определяется набором инстинктов, порой чрезвычайно сложных. Однако эксперименты по изучению высшей нервной деятельности, а также наблюдения в природе выявили у ряда групп (врановые, попугаи) способность к ассоциативной и орудийной деятельности, экстраполяциям, долговременной памяти. Из органов чувств наиболее развито зрение, превосходящее зрение других позвоночных (исключение – киви). Глаза составляют 0,2–4 % массы тела. Характерны цветовое зрение, двойная аккомодация хрусталика, высокая плотность фоторецепторов, большое общее зрительное поле. За счёт четырёх (а не трёх, как у человека) типов цветочувствительных колбочек в сетчатке птицы воспринимают более широкий цветовой спектр (включая ультрафиолет). По остроте зрения некоторые хищные птицы превосходят человека в 4–8 раз. Слух также важен, хотя слуховой анализатор устроен более просто, чем у млекопитающих (в т. ч. отсутствует наружное ухо, слуховой проход короткий, нет сложных слуховых булл). Однако наличие перьев, выполняющих роль локаторов, подвижная барабанная перепонка, большие размеры и усложнённые по сравнению с пресмыкающимися среднее и внутреннее ухо делают слух птиц очень тонким, а частотный спектр слышимых звуков очень широким (в диапазоне примерно 30 Гц – 30 кГц). У каждого вида есть зоны повышенной слуховой чувствительности, соответствующие собственным звуковым сигналам, звукам, издаваемым возможной добычей или хищником. Обоняние развито слабо; в то же время последние исследования выявили высокую степень развития обонятельных отделов мозга и высокую роль обоняния у представителей некоторых систематических групп (например, киви, трубконосых, некоторых падальщиков). Противоречивы сведения о рецепторах, воспринимающих изменения атмосферного давления, положение линий магнитного поля (ориентационная гипотеза).

Вокализация – важная коммуникативная система. По богатству и сложности издаваемых звуковых сигналов птицы не имеют равных в животном мире. Голосовые связки у них расположены на нижней гортани (sirinx), образованной частью трахеи и бронхов. Особенно сложное строение имеет сиринкс певчих воробьиных, благодаря чему они способны издавать звуки широкого диапазона, одновременно издавать несколько звуков, имитировать чужую вокализацию. Иногда на нижних кольцах трахеи формируются окостеневающие вздутия – барабаны, играющие роль резонаторов. В ряде случаев для усиления звуков служат и петли трахеи, тянущиеся порой до киля. Чаще резонаторами являются эластичные кожные мешки на горле и шее, растяжимый пищевод.

Адаптивная радиация

В связи с возможностями перемещения в пространстве, которые предоставляет полёт, птицы заселили самые уединённые острова, обитают над океанами, вдали от берегов, гнездятся в высоких широтах в течение короткого сезона, благоприятного для жизни, а затем перемещаются на другие территории. Для большинства птиц умеренных широт также характерны сезонные миграции, позволяющие гибко использовать природные ресурсы на местах гнездования и удалённых зимовках. Адаптации птиц к окружающей среде многообразны; по разным критериям среди них можно выделять дневных и ночных, оседлых и сезонно перелётных, кочующих, животно- и растительноядных, социальных и одиночных и т. д. Существует множество экологических групп и подгрупп; например, условная когорта древесных птиц распадается на лазающих по ветвям при помощи цепких пальцев (попугаи, туканы и др.), лазающих по стволам при помощи когтей с опорой на хвост (дятлы, древолазы и др.), использующих ветки только как присады для воздушной охоты за насекомыми (трогоны, мухоловки и др.). Не меньше групп можно выделить среди птиц открытых пространств или околоводных пернатых. Иными критериями оперируют при выделении групп по особенностям гнездования (дуплогнездники, норники, гнездящиеся на земле, на деревьях и др.) или по стратегии кормодобывания (воздухореи, наземные собиратели, фильтраторы верхнего слоя воды и др.).

Определённые ограничения на спектр экологического и морфологического разнообразия, широту освоения сред обитания накладывает способность к полёту. Верхний предел массы тела летающих птиц – 15–16 кг, лишь в немногих систематических группах при стечении специфических условий среды птицы отказываются от полёта, что открывает им дорогу к гигантизму. Иногда нелетающие птицы (например, страусы) занимают в экосистемах ниши крупных наземных растительноядных животных, но в целом эта адаптивная зона нехарактерна для класса.

Водная среда освоена птицами также в меньшей степени, чем вторичноводными представителями у млекопитающих и пресмыкающихся. Это тоже связано с тем, что жизнь в водной среде требует адаптаций, противоположных адаптациям к полёту (большой удельный вес, крупные размеры, преобразование конечностей в ласты), а также с невозможностью для птиц размножаться в водной среде. Часть групп морских птиц (бакланы, чистиковые, ныряющие буревестники) поступились лётными качествами ради эффективного ныряния, а у некоторых глубокое приспособление к водному образу жизни привело к полному отказу от полёта (пингвины, бескрылая гагарка, нелетающие виды бакланов и уток). Немногие птицы роют норы; среди них, в отличие от других классов наземных позвоночных, нет постоянных подземных жителей.

Роль птиц в экосистемах планеты велика. Они представляют собой важное звено в трофических цепях, перерабатывают растительную массу, регулируют численность беспозвоночных и мелких позвоночных, сами служат кормовыми объектами для крупных животных. Ряд видов – важные опылители растений или распространители их семян. Некоторые птицы переносят возбудителей инфекций. В России встречается около 800 видов птиц, относящихся к 22 отрядам, из них 660 гнездятся, остальные – случайно залётные, кочующие и зимующие.

Птицы и человек

Дикие, а впоследствии и одомашненные птицы и их яйца служили и служат важным пищевым ресурсом человека. В хозяйственных целях используются также птичий пух, перья, кожа, помёт. Некоторые виды стали удобными объектами для исследований в разных областях знаний, от медицины до авиации и космонавтики. Многие базовые положения фундаментальной биологии, экологии, этологии, теории эволюции были выведены при изучении птиц как модельных групп. Ещё более велико эстетическое значение птиц. Красота их оперения, изящество поз и движений, разнообразие вокализации с давних пор восхищали людей, они нашли отражение в различных произведениях искусства, от сказок и легенд до картин, скульптур, музыкальных произведений. Часть видов одомашнена в качестве декоративных животных.

В силу своей массовости, доступности для наблюдений птицы стали одними из интереснейших объектов живой природы, привлекающих внимание человека с самого раннего возраста. В мире ширится любительская и спортивная орнитология, систематические наблюдения за птицами в природе (англ. birdwatching) – одни из самых популярных видов активного досуга, этой теме посвящены специализированные журналы, проводятся состязания, существует индустрия аксессуаров, развита отрасль туризма. Отношение людей к птицам, за немногими исключениями, более «позитивно», чем к любым другим представителям животного мира.

Негативное влияние, оказываемое человечеством на пернатых, весьма велико и продолжает возрастать. Известно, что только с 1600 г. в результате деятельности человека вымерло более 200 видов и подвидов птиц. Очевидно, многие формы исчезли, так и не став известными учёным и не получив научных названий, ряд таких видов был описан впоследствии по костным остаткам. Судя по археологическим находкам, человек истребил множество видов птиц и раньше 1600 г., часть – ещё в доисторическую эпоху. Полностью истреблёнными оказались представители по крайней мере трёх семейств. Более двух третей вымерших видов составляют островные, часто нелетающие или плохо летающие формы. Авифауна океанических островов пострадала особенно сильно, поскольку многие островные виды сформировались в «тепличных» условиях отсутствия наземных хищников, имели изначально малую численность и не смогли приспособиться к быстрой деградации исходных ландшафтов. Наибольший урон понесли Маскаренские и Гавайские о-ва, множество видов исчезло в Новой Зеландии и на прилегающих архипелагах, на о-вах Вест-Индии. По крайней мере, один островной нелетающий вид исчез в историческое время и с территории России. Более богатые и сбалансированные, формировавшиеся в более жёстких условиях материковые фауны птиц оказались более устойчивыми к изменениям и пострадали в меньшей степени. Главные причины вымирания – изменения местообитаний в результате хозяйственной деятельности, в первую очередь сведе́ния лесов, прямое преследование (охота, сбор яиц), нарушение равновесия биоты в результате интродукции чужеродных животных, химическое загрязнение среды. В настоящее время выявлен неуклонный негативный тренд сокращения численности и более обычных видов. К негативным факторам в последние десятилетия прибавилось потепление климата, ведущее в частности к рассинхронизации фенологических циклов растений и биологических циклов птиц. Птицы оказались очень чуткими «биоиндикаторами», реагирующими на малейшие изменения среды обитания.

Охрана редких и исчезающих видов

Почти 2 тыс. видов птиц относятся к глобально редким и исчезающим, включены в Красный список МСОП; без необходимых мер охраны они могут исчезнуть в течение ближайшего столетия. Ещё больше форм относятся к регионально редким, они включены в Красные книги частей света, регионов, стран. В последнее издание Красной книги РФ (2020) внесены 125 видов, подвидов и популяций птиц, ещё 74 вида фигурируют в списке животных, требующих особого внимания, 4 вида считаются исчезнувшими. Исчезновение ряда видов и подвидов птиц в России и мире удалось предотвратить благодаря энергичным мерам охраны на местах их гнездования и зимовок, путях пролёта, а также разведению в неволе с последующей реинтродукцией в природу, сохранению и восстановлению необходимых для их существования ландшафтов.