Приматы

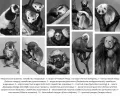

Прима́ты (Primates), отряд плацентарных млекопитающих, включая человека. Название (от лат. primas, род primatis – один из первых, высших) предложено К. Линнеем (1758) в соответствии с ныне устаревшей антропоцентрической концепцией, ставившей человека в центре мироздания. Современные приматы разделяются на 2 подотряда: мокроносые (Strepsirrhini) и сухоносые (Haplorrhini).

Мокроносые приматы включают инфраотряды лемурообразных (Lemuriformes) и лориобразных (Lorisiformes), сухоносые приматы – долгопятов (Tarsiiformes) и обезьян (Simiiformes). Последний инфраотряд объединяет узконосых обезьян Старого Света (Catarrhini), к которым относится и человек, и широконосых обезьян Нового Света (Platyrrhini).

Особенности строения

У мокроносых примат, как и у других млекопитающих, вокруг ноздрей имеется богатый нервными окончаниями участок голой влажной кожи – ринарий, используемый для определения направления ветра (обдуваемая ветром сторона быстрее охлаждается за счёт испарения влаги). У сухоносых приматов обоняние редуцировано (ринарий утрачен, имеются только 3–4 носовые раковины), преобладающее значение имеют зрение и слух; в наибольшей степени развито объёмное (стереоскопическое) зрение, за счёт существенного перекрывания зрительных полей правого и левого глаза. Обезьяны независимо от других позвоночных приобрели трихроматическое цветовое зрение (оно было утрачено предками млекопитающих, для которых был характерен ночной образ жизни).

У современных приматов длина и масса тела варьируют соответственно от 9–15 см и 30 г (у мышиного лемура Берты, Microcebus berthae) до 1,9 м и 200 кг (у горной гориллы, Gorilla beringei).

Плейстоценовые гигантопитеки были ещё крупнее (длина до 3 м, масса до 540 кг). Среди мокроносых приматов наиболее крупными были вымершие в историческое время на Мадагаскаре ленивцевые лемуры (Archaeoindris) длиной около 1,5 м и массой до 200 кг.

Конечности пятипалые, стопоходящие; у большинства приматов они длиннее позвоночного столба. У всех приматов (кроме человека) первый палец стопы противопоставлен остальным, у большинства видов – также и первый палец кисти. Эта особенность позволяет приматам обхватывать ветки обеими конечностями при лазании по деревьям. На концевых фалангах пальцев плоские или реже когтевидные ногти; у всех видов на первом пальце стопы имеется плоский ноготь. У лемуров когтевидный ноготь второго пальца кисти используется для ухода за шерстью. Хвост отсутствует у людей, высших человекообразных обезьян (понгиды), гиббонов и некоторых других приматов.

У остальных длина хвоста обычно превышает длину тела. Короткий хвост у ряда мокроносых приматов (индри, толстый лори) и некоторых мартышковых. Волосяной покров густой и мягкий, у некоторых – грубый. У сухоносых приматов подшёрсток не выражен. Для некоторых видов характерно наличие на голове волосяного гребня, усов, бакенбард или гривы на плечах. Часто наиболее длинные волосы расположены по бокам тела. У многих приматов шерсть и лишённые волос участки кожи ярко окрашены.

Такая окраска, обычно не характерная для млекопитающих, связана с жизнью приматов на деревьях, где межгрупповая коммуникация важнее маскировки от хищников; она свойственна также некоторым наземным приматам (в том числе мандрилам), имеющим сложную социальную организацию. Количество пучков вибрисс варьирует от 4–5 (мокроносые приматы) до 2–3 (сухоносые приматы). На концах пальцев у всех приматов имеются кожные подушечки, покрытые узором из роговых гребней (папиллярные линии). У обезьян он покрывает всю поверхность ладони и подошвы; благодаря этому увеличивается трение о поверхность ветвей, уменьшается риск соскальзывания. У некоторых лориобразных и долгопятов 2–3 пары сосков, у остальных приматов – 1 пара (на груди). Для многих приматов характерен половой диморфизм, выражающийся в размерах тела, развитии клыков, окраске меха и кожи.

Череп с крупным мозговым отделом и в разной степени укороченным лицевым (связано с редукцией обонятельных органов). Глазные орбиты направлены преимущественно вперёд, особенно у обезьян (стереоскопическое зрение). У сухоносых приматов глазницы отделены от височной ямы костным кольцом или перегородкой. Слуховая капсула окостеневает. Зубная система гетеродонтная (резцы, клыки, премоляры, моляры) и дифиодонтная (зубы молочные и постоянные), коренные зубы с 3–5 бугорками. Локтевая и лучевая кости хорошо развиты, способны к вращению вокруг продольной оси.

Головной мозг мокроносых приматов с малым количеством борозд и извилин, сильно развиты обонятельные доли, мозжечок не полностью прикрыт полушариями. У обезьян, напротив, большие полушария мозга с многочисленными бороздами и извилинами прикрывают мозжечок; обонятельные доли выражены слабо, зрительные области развиты хорошо.

Образ жизни

Большинство приматов живут на деревьях; происхождение и последующая эволюционная история отряда связаны с адаптацией к древесному образу жизни. Лишь немногие приматы вторично перешли к жизни на земле (павианы, человекообразные обезьяны, гоминиды), но все они сохраняют способность лазить по деревьям. Большинство древесных приматов передвигаются по веткам на четырёх конечностях. Цепкохвостые обезьяны Нового Света активно используют также хватательный хвост, с особой кожистой мозолью на конце. У некоторых древесных приматов развита кожная складка между передними конечностями и телом, используемая для планирования (сифаки). Гиббоны, паукообразные обезьяны и некоторые другие приматы перепрыгивают с ветки на ветку, раскачиваясь на передних конечностях (брахиация), наземные приматы передвигаются на четырёх конечностях, опираясь на ладонь (павианы) или костяшки пальцев кисти (человекообразные обезьяны), или только на задних конечностях (гоминиды).

В связи с исходно древесным образом жизни положение тела у приматов более вертикальное по сравнению с другими млекопитающими, что явилось одной из причин, позволивших предкам гоминид полностью перейти к хождению на двух конечностях.

Мадагаскарская руконожка (Daubentonia madagascariensis).Приматы держатся стадами, реже парами или поодиночке. Активность, как правило, дневная. Некоторые лемуры впадают в летнюю спячку. Преимущественно всеядные животные, растительная пища преобладает у большинства видов. Состав пищи сильно варьирует в зависимости от сезона и местных условий (у руконожек, например, ярко выражена насекомоядная специализация).

Мадагаскарская руконожка (Daubentonia madagascariensis).Приматы держатся стадами, реже парами или поодиночке. Активность, как правило, дневная. Некоторые лемуры впадают в летнюю спячку. Преимущественно всеядные животные, растительная пища преобладает у большинства видов. Состав пищи сильно варьирует в зависимости от сезона и местных условий (у руконожек, например, ярко выражена насекомоядная специализация).

У мокроносых приматов размножение сезонное; может быть 2 помёта в год. Для репродуктивного цикла сухоносых приматов характерна менструация. У обезьян сезонность размножения не выражена, в помёте обычно 1 детёныш. Живут приматы в целом дольше, чем другие млекопитающие, что связано с жизнью на деревьях, где они малодоступны хищникам, а также благодаря развитому головному мозгу и высокой социальной организации.

Происхождение и распространение

Около 380 видов и 70 родов современных приматов. Распространены главным образом в тропических и субтропических лесах Африки (включая Мадагаскар), Азии, на многих островах Малайского архипелага, в Центральной и Южной Америке. В Европе живут только на юге Пиренейского п-ова (Гибралтар). Наиболее северный вид современных приматов – японская макака (Macaca fuscata), населяющая Японские о-ва. Широко расселился на земном шаре (хотя и неравномерно) человек.

Ближайшие родственники приматов среди современных млекопитающих – шерстокрылы и тупайи, вместе с которыми они образуют группу Euarchonta, которая наряду с зайцеобразными и грызунами выделяется на основании молекулярно-генетических данных в группу (кладу) Euarchontoglires.

Подотряды современных образуют группу настоящих приматов (Euprimates), родственную вымершему в палеоцене и эоцене подотряду плезиадапиформы (Plesiadapiformes). Самые древние из них известны из раннего палеоцена Северной Америки. Разнообразие плезиадапиформ в палеогене Северной Америки свидетельствует о возникновении отряда приматов на этом континенте. Остатки древнейших настоящих приматов найдены в отложениях позднего палеоцена Северной Африки и раннего эоцена Азии, Европы и Северной Америки. В позднем палеоцене – раннем эоцене настоящие приматы широко расселились в северных частях Европы и Северной Америки (в раннем эоцене они жили за Полярным кругом).

В раннем и среднем миоцене область распространения приматов включала большую часть Европы и южную оконечность Южной Америки. Одну из зоогеографических загадок представляет собой происхождение лемурообразных. Современные и вымершие лемуры характерны исключительно для Мадагаскара, который отделился от Африки 160 млн лет назад, а от Индии – 90 млн лет назад. По молекулярно-генетическим данным время их дивергенции с лориобразными оценивается в 75 млн лет, тогда как древнейшие ископаемые находки плезиадапиформ в Северной Америке имеют возраст 65 млн лет. Предполагают, что предки лемуров попали на Мадагаскар в палеогене на дрейфующих растительных плотах либо через Мозамбикский пролив, либо из Индии (через цепочку Сейшельских о-вов). Таким же образом можно объяснить происхождение широконосых обезьян Нового Света, предки которых попали в Южную Америку из Африки через Атлантический океан. Самые древние находки обезьян в Южной Америке относятся к раннему олигоцену и морфологически они близки вымершим африканским узконосым обезьянам (Proteopithecidae).

Современное состояние

Приматы с давних пор истреблялись человеком ради мяса и шкуры. С его появлением связано вымирание нескольких эндемичных видов приматов на Мадагаскаре и Антильских о-вах. Ныне на приматов охотятся коренные народы Юго-Восточной Азии, Западной Африки и Южной Америки. Охота местных жителей поставила на грань исчезновения красного толстотела (Piliocolobus badius) в Западной Африке, один из подвидов которого, вероятно, уже вымер. Употребление мяса обезьян запрещено в индуизме, буддизме и исламе (в Индии приматы считаются священными животными). Десятки тысяч приматов ежегодно используются в научных учреждениях для медико-биологических экспериментов как наиболее близкие человеку виды. Большая часть их разводится в специальных приматологических центрах (фермах). До появления таких центров в 1950–1970-х гг. отлов обезьян для медицинских экспериментов привёл к катастрофическому сокращению численности многих популяций (прежде всего макак и шимпанзе).

Только в США в 1950-х гг. импортировалось 200 тыс. особей приматов ежегодно. Торговля всеми видами приматов регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES); торговля 50 видами и подвидами приматов полностью запрещена. В природе численность популяций большинства видов приматов неуклонно сокращается главным образом в связи с разрушением человеком их мест обитания. Особую угрозу приматов представляют варварские вырубки тропических лесов в Бразилии, Индонезии и на Мадагаскаре. Разработки танталитовой руды в Демократической Республике Конго и гражданские войны, связанные с контролем над рудниками, наносят серьёзный ущерб популяциям западной гориллы (Gorilla gorilla). Больше трети видов приматов числятся в Красной книге МСОП как уязвимые или находящиеся под угрозой исчезновения (21 вид). Наиболее редкие виды приматов – шёлковый сифака (Propithecus candidus), лангур Делакура (Trachypithecus delacouri), белоголовый лангур (Trachypithecus poliocephalus), сероплюсный тонкотел (Pygathrix cinerea) и тонкинский ринопитек (Rhinopithecus avunculus).