Полисахариды

Полисахари́ды (гликаны), полимерные углеводы, молекулы которых построены из моносахаридных остатков, соединённых гликозидными связями.

Строение полисахаридов

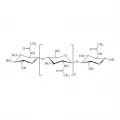

Степень полимеризации составляет от нескольких десятков до нескольких тысяч остатков. Каждый из них в составе полисахаридов может находиться в пиранозной или фуранозной форме и иметь α- или β-конфигурацию гликозидного центра.

Моносахаридный остаток способен образовывать одну гликозидную связь с соседним остатком и, кроме этого, предоставить несколько гидроксильных групп для присоединения других остатков моносахаридов. Таким образом, молекулы полисахаридов могут быть линейными или разветвлёнными. Линейные полисахариды имеют один невосстанавливающий и один восстанавливающий конец; в разветвлённых полисахаридах только один восстанавливающий конец, тогда как число невосстанавливающих концевых моносахаридных остатков на 1 превышает число разветвлений.

Полисахариды могут быть построены из остатков одного моносахарида (гомополисахариды, гомогликаны); в соответствии с его природой различают глюканы, маннаны, галактаны, ксиланы и др. Полисахариды, состоящие из остатков двух и более разных моносахаридов, называют гетерополисахаридами или гетерогликанами; к последним относят глюкоманнаны, арабиногалактаны, арабиноксиланы и др. Широко распространённые полисахариды известны под тривиальными названиями: целлюлоза, крахмал, гликоген, пектин, инулин, ламинаран, хитин, гепарин.

Взаимодействие с неуглеводными молекулами

Благодаря гликозидной гидроксигруппе восстанавливающего конца молекулы полисахариды могут присоединяться к молекулам неуглеводной природы; например, с белками и пептидами они образуют гликопротеины и протеогликаны, с липидами – липополисахариды и гликолипиды; в редких случаях наблюдается образование циклических полисахаридов. Гидрокси-, карбокси- и аминогруппы моносахаридных остатков, входящих в полисахариды, в свою очередь, могут служить местами присоединения неуглеводных группировок, в том числе остатков органических и неорганических кислот (с образованием ацетатов, сульфатов, фосфатов и др.), пировиноградной кислоты (образуются циклические ацетали), метанола (с образованием сложных эфиров с уроновыми кислотами).

Биологические функции полисахаридов

На долю полисахаридов приходится основная масса органического вещества, присутствующего в биосфере Земли. В живых организмах они выполняют три важнейшие биологические функции, выступая в роли энергетического резерва, защитных соединений и структурных компонентов клеток и тканей.

Резервными полисахаридами являются крахмал, гликоген, фруктаны, галактоманнаны и некоторые β-глюканы; их быстрый гидролиз при участии соответствующих клеточных ферментов приводит к образованию гексоз – важнейших источников энергии в живых организмах.

К защитным полисахаридам относят камеди высших растений (гетерополисахариды сложного состава и строения, появляющиеся в ответ на повреждение растительных тканей) и многочисленные капсульные полисахариды микроорганизмов и водорослей.

Клеточная стенка растений.Структурные полисахариды разделяют на два класса. К первому относят нерастворимые в воде полимеры, формирующие волокнистые структуры и служащие армирующим материалом клеточной стенки (целлюлоза высших растений и некоторых водорослей, хитин грибов, β-D-ксиланы и β-D-маннаны некоторых водорослей и высших растений), ко второму – гелеобразующие полисахариды, обеспечивающие эластичность клеточных стенок и адгезию клеток в тканях. Характерные представители этого класса полисахаридов – мукополисахариды соединительной ткани животных, сульфатированные галактаны красных водорослей, альгиновые кислоты, пектины и некоторые гемицеллюлозы высших растений.

Клеточная стенка растений.Структурные полисахариды разделяют на два класса. К первому относят нерастворимые в воде полимеры, формирующие волокнистые структуры и служащие армирующим материалом клеточной стенки (целлюлоза высших растений и некоторых водорослей, хитин грибов, β-D-ксиланы и β-D-маннаны некоторых водорослей и высших растений), ко второму – гелеобразующие полисахариды, обеспечивающие эластичность клеточных стенок и адгезию клеток в тканях. Характерные представители этого класса полисахаридов – мукополисахариды соединительной ткани животных, сульфатированные галактаны красных водорослей, альгиновые кислоты, пектины и некоторые гемицеллюлозы высших растений.

Биосинтез полисахаридов

Биосинтез полисахаридов включает последовательный перенос отдельных моносахаридных остатков от нуклеозиддифосфатсахаров на растущую цепь с участием специфических ферментов (гликозилтрансфераз), обеспечивающих необходимое положение гликозидной связи и пространственное строение образующегося вещества. Полимеризация построенных таким способом олигосахаридов приводит к образованию строго регулярных полимерных молекул, характерных для полисахаридных цепей липополисахаридов грамотрицательных бактерий или для бактериальных капсульных полисахаридов.

Клеточная стенка грамположительных (а) и грамотрицательных (б) бактерий.На последних стадиях биосинтеза полисахариды могут подвергаться дополнительным модификациям. Они происходят при замещении атомов водорода гидроксильных групп на ацильные остатки (ацетилирование, сульфатирование), присоединении боковых моно- и олигосахаридных остатков и изменении конфигурации отдельных моносахаридных звеньев (таким путём в результате эпимеризации при атоме С-5 образуются остатки L-гулуроновой кислоты из D-маннуроновой кислоты в составе солей альгиновых кислот, а также остатки L-идуроновой кислоты из D-глюкуроновой кислоты в составе мукополисахаридов). Последние реакции часто приводят к нарушению (маскировке) первоначальной регулярности цепей полисахаридов и к образованию нерегулярных (многие гемицеллюлозы) или блочных (альгиновые кислоты, мукополисахариды) структур.

Клеточная стенка грамположительных (а) и грамотрицательных (б) бактерий.На последних стадиях биосинтеза полисахариды могут подвергаться дополнительным модификациям. Они происходят при замещении атомов водорода гидроксильных групп на ацильные остатки (ацетилирование, сульфатирование), присоединении боковых моно- и олигосахаридных остатков и изменении конфигурации отдельных моносахаридных звеньев (таким путём в результате эпимеризации при атоме С-5 образуются остатки L-гулуроновой кислоты из D-маннуроновой кислоты в составе солей альгиновых кислот, а также остатки L-идуроновой кислоты из D-глюкуроновой кислоты в составе мукополисахаридов). Последние реакции часто приводят к нарушению (маскировке) первоначальной регулярности цепей полисахаридов и к образованию нерегулярных (многие гемицеллюлозы) или блочных (альгиновые кислоты, мукополисахариды) структур.

Химия полисахаридов

Большинство полисахаридов – бесцветные аморфные порошки, разлагающиеся при температуре выше 200 °C.

Полисахариды, молекулы которых обладают разветвлённой структурой или имеют полианионный характер благодаря карбоксильным или сульфатным группам, как правило, достаточно легко растворяются в воде, несмотря на высокие молекулярные массы, тогда как линейные полисахариды, обладающие жёсткими вытянутыми молекулами (целлюлоза, хитин), образуют прочные упорядоченные надмолекулярные ассоциаты, в результате чего практически нерастворимы в воде. Известны промежуточные случаи (у блочных молекул полисахаридов), в которых одни участки склонны к межмолекулярной ассоциации, а другие нет; водные растворы таких полисахаридов при определённых условиях переходят в гели (альгиновые кислоты, каррагинаны, пектины, агар).

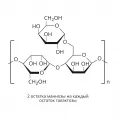

Структурные формулы альгиновых кислот.Растворимые полисахариды можно осадить из водных растворов смешивающимися с водой органическими растворителями (этанол, метанол, ацетон и др.). Растворимость конкретного полисахарида определяет методику выделения его из природного источника.

Структурные формулы альгиновых кислот.Растворимые полисахариды можно осадить из водных растворов смешивающимися с водой органическими растворителями (этанол, метанол, ацетон и др.). Растворимость конкретного полисахарида определяет методику выделения его из природного источника.

Из химических реакций полисахаридов особое значение имеет гидролиз гликозидных связей под действием разбавленных минеральных кислот, позволяющий получить моносахариды, которые затем идентифицируют с помощью хроматографии. Для определения типов связей между моносахаридами преобразуют все свободные гидроксильные группы полисахаридов в метиловые эфиры с последующим гидролизом и установлением строения метилированных моносахаридов с помощью хромато-масс-спектрометрии. Сведения о конфигурации гликозидных центров и последовательности моносахаридных остатков в полимере получают проводя частичное расщепление молекул полисахаридов и устанавливая строение образующихся олигосахаридов. Для этого используют частичный кислотный или ферментативный гидролиз, а также периодатное окисление с последующей контролируемой деградацией окисленного и восстановленного полисахарида (расщепление по Смиту).

Наряду с химическими методами, для установления первичной структуры полисахаридов используется ЯМР-спектроскопия. Спектры протонного магнитного резонанса (ПМР) и ЯМР изотопа углерода 13С позволяют получить информацию о составе полисахаридов, положениях межмономерных связей, размерах циклов моносахаридных остатков, конфигурациях гликозидных центров и последовательности моносахаридов в цепи. Из спектров ЯМР 13С можно определить абсолютные конфигурации отдельных моносахаридных остатков (если известны абсолютные конфигурации соседних звеньев) полисахаридов, а также получить данные о регулярном строении их молекул.

Применение полисахаридов

Многие полисахариды находят разнообразное практическое применение. Так, целлюлозу используют для производства бумаги и искусственного волокна, её ацетаты – для получения волокон и плёнок, нитраты – для производства взрывчатых веществ, а водорастворимые – метилцеллюлозу, гидроксиэтилцеллюлозу и карбоксиметилцеллюлозу – как стабилизаторы суспензий и эмульсий. Крахмал, растительные пектины, альгинаты, каррагинаны и галактоманнаны – важное сырьё для пищевой промышленности. Гидроксиэтилированный крахмал и декстраны (в качестве плазмозамещающих растворов), гепарин (как антикоагулянт), некоторые глюканы грибов (как противоопухолевые и иммуностимулирующие агенты) применяют в медицине, альгинаты и каррагинаны (как среда для иммобилизации клеток) – в биотехнологии, целлюлозу, агарозу и их производные (как носители при различных способах хроматографии и электрофореза) – в лабораторной практике. Агар используется в пищевой промышленности и для приготовления твёрдых питательных сред в микробиологии. Разработаны биотехнологические методы, позволяющие с помощью микроорганизмов получать полисахариды-гелеобразователи (например, ксантан), которые применяются в пищевой, парфюмерно-косметической промышленности.