Плацента

Плаце́нта (лат. placenta, от греч. πλακόεντα, вин. падеж от πλακόεις – лепёшка), орган, ответственный за обмен веществ между организмом матери и зародышем в период внутриутробного развития у некоторых беспозвоночных и многих хордовых. У позвоночных через плаценту зародыш получает кислород, а также питательные вещества из крови матери, выделяя в неё продукты распада и диоксид углерода. Плацента выполняет также барьерную функцию, активно регулируя поступление различных веществ в зародыш. В ней синтезируются гормоны (хорионические гонадотропин и соматомаммотропин, прогестерон, релаксин, эстрогены и др.), воздействующие на жизненные функции матери и зародыша, а также участвующие в развитии родового акта. У позвоночных плацента образуется путём соединения хориона (участка стенки зародыша – т. н. трофобласта) со стенкой матки. На ранних стадиях развития зародыша по всей поверхности хориона образуются ворсинки (первичные, а затем вторичные), которые, разрастаясь, внедряются в образующиеся углубления слизистой оболочки матки (крипты). Во вторичные ворсинки обычно врастают кровеносные сосуды желточного мешка или аллантоиса. В зависимости от этого различают желточную и аллантоидную плаценту. Желточная плацента образуется у некоторых живородящих рыб (акул), земноводных и пресмыкающихся (у последних формируется и аллантоидная плацента), а также у большинства сумчатых. У высших млекопитающих сначала функционирует желточная плацента; через некоторое время она заменяется аллантоидной. У крота, кролика, лошади, верблюда и других функционируют плаценты обоих типов. Плацента живородящих беспозвоночных (некоторых онихофор, сальп, двукрылых) ни по строению, ни по происхождению не сравнима с плацентой позвоночных (в данном случае плацентарных, или живородящих, млекопитающих). У онихофор плацента формируется посредством срастания желточного мешка со стенкой матки. У сальп – при участии клеток фолликулярного эпителия, которые перемешиваются с зачатками органов и играют роль посредника между ними и организмом матери.

В зависимости от степени проникновения ворсинок хориона в стенку матки различают несколько типов строения плаценты: т. н. полуплаценту свиней, тапиров, китообразных, верблюдов, лошадей, бегемотов, лемуров, у которых ворсинки хориона не внедряются в стенку матки, а лишь погружаются в складки её слизистой оболочки; десмохориальную плаценту жвачных (ворсинки проникают в соединительнотканный слой матки, но не достигают её кровеносных сосудов); эндотелиохориальную плаценту хищных (ворсинки достигают эндотелия кровеносных сосудов матки); гемохориальную плаценту приматов (в т. ч. плаценту женщин), некоторых рукокрылых, грызунов и насекомоядных, характеризующуюся погружением ворсинок хориона в кровеносные сосуды матки. Отторжение эндотелио- и гемохориальной плаценты при родах сопровождается отпадением части слизистой оболочки матки и кровотечением.

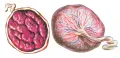

У женщин плацента (детское место) по форме напоминает круглую лепёшку или истончённый по краю диск. Располагается обычно на задней или передней стенке матки. При массе плода 3300–3400 г диаметр плаценты составляет 17–20 см, а масса 500 г. К центральной части плаценты, обращённой к плоду, прикрепляется пуповина. После рождения плода плацента выделяется из матки вместе с пуповиной.

У цветковых растений плацента – место заложения и прикрепления семязачатков в завязи цветка.