Пластиды

Пласти́ды (от греч. πλαστός – вылепленный, лепной, пластичный), окружённые мембранами гетерогенные полуавтономные органеллы клеток высших растений и водорослей, которые участвуют в биосинтезе аминокислот, гормонов, аденозинтрифосфата (АТФ), аденозиндифосфата (АДФ), витаминов, различных вторичных метаболитов, ассимиляции нитратов и сульфатов, противогрибковых токсинов, бактерицидных соединений, запасании углеводов, липидов и других метаболитов. Наиболее изученной функцией пластид является фотосинтез.

От цитоплазмы пластиды отделены либо двумя мембранами – наружной и внутренней (высшие растения, зелёные, харовые и красные водоросли), – либо тремя (динофлагелляты, эвглены). Установлено, что у золотистых, бурых, жёлто-зелёных и диатомовых водорослей пластиды отделены от цитоплазмы четырьмя мембранами, из которых наружная обычно переходит в наружную мембрану ядерной оболочки. Такое строение связано с происхождением пластид.

Происхождение

Считается, что пластиды возникли в результате симбиоза фототрофных прокариот – цианобактерий – с более крупными первичными эукариотическими клетками более 1 млрд лет назад, и в дальнейшем этот симбиотический процесс происходил неоднократно (как минимум трижды). В пользу гипотезы эндосимбиоза также свидетельствует невозможность биогенеза пластид de novo и подобие процесса их деления бинарному делению клеток прокариот. Пластиды также способны формировать выросты мембраны – стромулы, которые отпочковываются и обеспечивают возможность обмена метаболитами между органеллами.

Автономность и связь с клеточным ядром

Пластиды сохранили собственную функциональную генетическую систему, одинаковую для всех представителей одного вида. Однако в процессе эволюции произошёл перенос большого числа пластидных генов в ядерный геном, поэтому принято говорить о редуцированном геноме (пластоме) пластид.

Пластиды взаимодействуют с ядром с помощью ретроградной передачи сигналов, т. е. передают в ядро сигналы, регулирующие экспрессию ядерных генов в соответствии с метаболическим и онтогенетическим состоянием органеллы. В то же время от ядра также поступают сигналы пластидам (антероградная передача сигналов). Пластиды имеют собственную белоксинтезирующую систему (аппарат транскрипции и трансляции, специфичный тип рибосом). Однако большинство пластидных белков кодируются ядерным геномом, синтезируются в цитозоле и переносятся через транслоконы мембран пластид.

Пластиды делятся независимо от деления клетки, простым бинарным делением. Делению предшествует репликация молекулы ДНК. Как правило, клетка содержит пластиды только одного типа. При этом разнообразие типов пластид внутри одного организма возникло в ходе эволюции только у сосудистых растений.

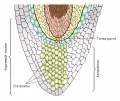

Схема развития и превращения пластид.Пластиды очень динамичны и обладают способностью дифференцироваться, дедифференцироваться и повторно редифференцироваться в ответ на специфические сигналы развития и окружающей среды. Эти процессы очень сложны и включают протеомные и метаболические изменения, требующие строгой координации между ядерным и пластидным геномами.

Схема развития и превращения пластид.Пластиды очень динамичны и обладают способностью дифференцироваться, дедифференцироваться и повторно редифференцироваться в ответ на специфические сигналы развития и окружающей среды. Эти процессы очень сложны и включают протеомные и метаболические изменения, требующие строгой координации между ядерным и пластидным геномами.

Типы пластид

Пропластиды – бесцветные, недифференцированные, со слаборазвитой внутренней мембранной системой органеллы, локализованные в меристематических тканях, половых клетках и покоящихся семенах. Пропластиды окружены двойной мембраной, содержат ДНК, поэтому способны реплицироваться путём простого деления. Пропластиды содержат рибосомы, иногда везикулы с запасными белками. В период органогенеза и в ответ на действие абиотических факторов пропластиды дифференцируются в различные типы пластид.

Лейкопласты – запасающие пластиды, строма которых имеет слаборазвитую систему внутренних мембран. Они вовлечены в синтез изопреноидов, и их строение не меняется с изменением интенсивности освещения растения. Обычно лейкопласты окружены сетью трубчатых мембран гладкого эндоплазматического ретикулума, которые также участвуют в синтезе изопреноидов. Лейкопласты содержатся в нефотосинтезирующих тканях высших растений и у паразитических видов высших растений. Лейкопласты могут дедифференцироваться в хлоропласты, например, при зеленении клубней картофеля на свету.

По своим биохимическим свойствам лейкопласты подразделяются на подтипы: амилопласты, элайопласты и протеинопласты.

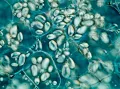

Специализированные амилопласты (статолиты) в грависенсорных клетках колумеллы корневого чехлика.Амилопласты – бесцветные пластиды, стромы которых содержат большое количество вторичного крахмала в виде зёрен, а также разнообразные липиды и каротиноиды. В процессе их дифференциации из пропластид происходит накопление ферментов, участвующих в ассимиляции и синтезе крахмала. Амилопласты в основном присутствуют в клетках запасающих органов (плоды, клубни, луковицы и др.). Отдельно выделяют амилопласты грависенсорных клеток корневого чехлика, которые выполняют функции статолитов, играющих важную роль в гравитропном ответе растений. Амилопласты могут сосуществовать с другими типами пластид (например, с хлоропластами или хромопластами) в одной и той же клетке.

Специализированные амилопласты (статолиты) в грависенсорных клетках колумеллы корневого чехлика.Амилопласты – бесцветные пластиды, стромы которых содержат большое количество вторичного крахмала в виде зёрен, а также разнообразные липиды и каротиноиды. В процессе их дифференциации из пропластид происходит накопление ферментов, участвующих в ассимиляции и синтезе крахмала. Амилопласты в основном присутствуют в клетках запасающих органов (плоды, клубни, луковицы и др.). Отдельно выделяют амилопласты грависенсорных клеток корневого чехлика, которые выполняют функции статолитов, играющих важную роль в гравитропном ответе растений. Амилопласты могут сосуществовать с другими типами пластид (например, с хлоропластами или хромопластами) в одной и той же клетке.

Элайопласты – пластиды, стромы которых содержат масла́ в виде липидных капель – пластоглобул. В семенах некоторых растений элайопласты участвуют в синтезе длинноцепочечных жирных кислот. Присутствие различных липоксигеназ в элайопластах цитрусовых подтверждает их роль в образовании летучих и ароматических веществ.

Протеинопласты – пластиды, стромы которых накапливают белки. Встречаются в клетках корневого чехлика, пыльников, пыльцы, апикальной меристемы, а также в семенах.

Этиопласты формируются из пропластид при выращивании растений в темноте. При наличии света начинается процесс деэтиоляции, благодаря которому этиопласты дифференцируются в хлоропласты.

Хлоропласты – специфические органеллы клеток фотосинтезирующих водорослей и растений. Их основная функция – осуществление процесса фотосинтеза. Другие функции хлоропластов связаны с синтезом жирных кислот, аминокислот, фитогормонов, витаминов, нуклеотидов, вторичных метаболитов, ассимиляционного крахмала, а также ферментов, участвующих в световой реакции фотосинтеза, и белков мембран тилакоидов. Кроме того, хлоропласты отвечают за восстановление нитритов и сульфатов и превращение их в органические соединения. На сегодняшний день это одна из наиболее изученных разновидностей пластид.

Внутренняя мембрана хлоропластов высших растений окружает строму, в которую погружены ферменты, участвующие в темновой фазе фотосинтеза, синтезе пигментов, полярных липидов мембран, белков мембран тилакоидов, большой субъединицы рибулозобисфосфаткарбоксилазы (РуБисКО), а также рибосомы, ДНК, РНК, неорганические ионы, зёрна крахмала и пластоглобулы, тогда как у некоторых групп водорослей здесь расположено также состоящее главным образом из белков плотное сферическое образование – пиреноид.

Строма пронизана специализированной мембранной системой – тилакоидами. Считается, что в зрелых хлоропластах и у цианобактерий тилакоиды не связаны с внутренней оболочкой, поскольку на электронно-микроскопических снимках такой связи не наблюдается. В тилакоидные мембраны хлоропластов встроены молекулы фотосинтетических пигментов: хлорофиллов и каротиноидов. Именно высокое содержание хлорофиллов придаёт хлоропластам зелёный цвет. У бурых и красных водорослей зелёный цвет хлорофиллов маскируется наличием других пигментов. Клетки водорослей часто содержат один крупный хлоропласт, называемый хроматофором.

Хлоропласты способны перемещаться в клетке активно (за счёт белков-актинов) либо пассивно (вместе с цитозолем). На ориентацию хлоропластов в клетке влияет интенсивность освещения.

В присутствии света хлоропласты быстро дифференцируются из пропластид или других пластид (например, в этиопласты во время фотоморфогенеза). В процессе дифференциации внутренняя мембрана оболочки пропластид участвует в формировании тилакоидных мембран. При старении листьев, созревании плодов хлорофилл и тилакоидные мембраны разрушаются, а содержание ферментов биосинтеза каротиноидов увеличивается, что приводит к утрачиванию зелёной окраски и дедифференциации хлоропластов в другой тип пластид – хромопласты.

Хромопласты содержат слаборазвитые тилакоиды без хлорофиллов и большое количество каротиноидов (например, ликопина, -каротина или ксантофиллов), которые образуются также в результате деградации хлоропластов в отмирающих листьях. Именно благодаря хлоропластам семена, плоды и цветки приобретают характерный красный, оранжевый или жёлтый цвет, в зависимости от типа накопленного каротиноида. Хромопласты могут редифференцироваться в хлоропласты (например, при позеленении моркови).

Геронтопласты – хлоропласты, достигшие необратимой стадии физиологического старения. От хлоропластов их отличает округлая или неправильная форма, отсутствие крахмальных зёрен, деградация системы тилакоидных мембран (разрушение гран, набухшие тилакоиды) и наличие большого количества крупных пластоглобул, содержащих продукты метаболизма. Эти пластиды играют важную роль в катаболизме различных соединений углерода и азота.

В настоящее время идентифицированы новые пластиды в ранее не исследованных тканях растений.

Иридопласты – специализированные пластиды, локализованные в адаксиальных эпидермальных клетках радужных (переливающихся) листьев у представителей родов Begonia, Phyllagathis, Trichomanes и Selaginella, произрастающих под пологом деревьев. Иридопласты представляют собой модифицированные хлоропласты, характеризующиеся наличием тилакоидов с фотонными свойствами, приспособленные к условиям низкой освещённости.

Ксилопласты – пластиды, которые были впервые описаны в клетках вторичной ксилемы листьев кукурузы и корней ячменя. Предполагают, что они дедифференцируются из хлоропластов и/или амилопластов. Ксилопласты имеют характерную внутриламеллярную структуру (т. н. периферический ретикулум), которая участвует в транспорте метаболитов и белков. Ксилопласты играют важную роль в биосинтезе ароматических аминокислот, необходимых для образования монолигнола или лигнола, участвующего в формировании вторичной ксилемы. Показано участие ксилопластов в формировании сосудистой ткани у видов Populus и Eucalyptus.

Пластиды клеток-компаньонов флоэмы участвуют во вторичном росте растений, но их функция неясна.

Таннопласты – органеллы, происходящие из хлоропластов, содержащие мембранные везикулярные сфероидные структуры (танносомы), в которых накапливаются дубильные вещества.

Фенилопласты – специализированные пластиды, не имеющие внутренних мембран; обнаружены в сосудистой ткани плодов ванили; накапливают вторичные метаболиты (глюкозид ванилина, фенилглюкозиды и др.).

Эпидермальные сенсорные пластиды – пластиды, присутствующие в клетках эпидермиса и сосудах паренхимы, ранее описанные как лейкопласты. Эти пластиды имеют намного меньший размер, чем хлоропласты мезофилла, низкое содержание хлорофилла и нарушения в развитии гран. Предполагают, что эпидермальные сенсорные пластиды играют важную роль в восприятии условий окружающей среды (включая, проникновение грибов-патогенов) и запуске ответных реакций (например, метаболические сигналы).