Онтогенез

Онтогене́з (от греч. ὄν, род. п. ὄντος – сущее и ...генез), индивидуальное развитие организма, совокупность последовательных морфологических, физиологических и биохимических преобразований, претерпеваемых им от момента его зарождения до конца жизни. Термин «онтогенез» введён Э. Геккелем (1866) как противопоставление филогенезу – эволюционному развитию вида.

У животных и растений, размножающихся половым путём, онтогенез начинается с оплодотворённой яйцеклетки (зиготы), у организмов, которым свойственно бесполое размножение, – с образования новой особи путём деления материнского тела или специализированной клетки, путём почкования, а также из корневища, клубня, луковицы.

Главные свойства онтогенеза – направленность и необратимость – проявляются только на уровне целого организма; процессы онтогенеза, протекающие на молекулярном и клеточном уровнях, являются по большей части обратимыми. Движущие силы онтогенеза изучены далеко не полностью.

Онтогенез у животных

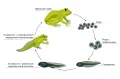

У животных в ходе онтогенеза каждый организм проходит зародышевый (эмбриональный, или пренатальный), послезародышевый (постэмбриональный, или постнатальный) периоды, взрослое состояние и старение. Зародышевый период охватывает этапы дробления яйца, обособления зародышевых листков и формирования отдельных органов – органогенеза. Постэмбриональный период может быть прямым или включать в себя стадии метаморфоза (одну или несколько личиночных, неполовозрелых и имаго – половой зрелости) и всегда связан с ростовыми процессами, происходящими за счёт клеточных делений.

Онтогенез у растений

Онтогенез растений в основном ограничивается ростовыми процессами – делением и вытяжением клеток. Для него характерно также чередование бесполого поколения с диплоидным набором хромосом (спорофит) и полового поколения с гаплоидным набором (гаметофит). У высших растений гаметофит редуцируется.

Регуляция онтогенеза

Онтогенез регулируется совокупностью генетических и эпигенетических факторов. Генетическая информация определяет видовую специфичность онтогенеза. Известны группы генов, контролирующие определённые этапы онтогенеза и обеспечивающие общий план строения организма (например, его подразделение на сегменты). С другой стороны, время и место экспрессии определённого гена, а также способ «прочтения» генетической информации (т. е. «решение» о том, какая морфологическая структура под действием данного гена возникнет) определяются развивающимся организмом (эпигенетически).

Эпигенетические факторы онтогенеза условно делятся на химические (эмбриональные индукторы, гормоны) и физические (механические силы, геометрия ближайшего окружения данной клетки), хотя в норме те и другие действуют совместно (см. Дифференцировка, Морфогенез). Роль эпигенетических факторов проявляется и в явлении эпигеномной наследственности, связанной не с изменениями нуклеотидной последовательности ДНК, а со стойким блокированием определённых её участков (например, путём метилирования) в течение длительных периодов онтогенеза, или же в целом ряде последовательных поколений данной особи.

Эволюционная роль онтогенеза

Рис. 1. Пример эквифинального онтогенеза гидроидного полипа, начиная от дробления яйцеклетки.Онтогенез является целостным и ориентированным на конечный результат (эквифинальным) процессом. Практически для онтогенеза всех организмов справедливо правило: целое точнее частей и конечный результат онтогенеза точнее его промежуточных стадий. Например: траектории движения отдельных клеток зародыша более изменчивы, нежели многоклеточных структур, возникающих в ходе этих движений; восстановление у подавляющего большинства организмов в процессе онтогенеза нормальной структуры целого после удаления, добавления или перераспределения эмбрионального материала; достижение одного и того же конечного результата онтогенеза различными путями (рис. 1).

Рис. 1. Пример эквифинального онтогенеза гидроидного полипа, начиная от дробления яйцеклетки.Онтогенез является целостным и ориентированным на конечный результат (эквифинальным) процессом. Практически для онтогенеза всех организмов справедливо правило: целое точнее частей и конечный результат онтогенеза точнее его промежуточных стадий. Например: траектории движения отдельных клеток зародыша более изменчивы, нежели многоклеточных структур, возникающих в ходе этих движений; восстановление у подавляющего большинства организмов в процессе онтогенеза нормальной структуры целого после удаления, добавления или перераспределения эмбрионального материала; достижение одного и того же конечного результата онтогенеза различными путями (рис. 1).

Онтогенез и закон зародышевого сходства

Рис. 2. Узел сходства в онтогенезе представителей трёх различных классов позвоночных животных.При сравнении онтогенеза различных систематических групп обнаруживаются т. н. узлы сходства. Ещё в 1-й половине 19 в. К. Бэр сформулировал закон зародышевого сходства, гласящий, что ранние стадии онтогенеза животных, относящихся к одному и тому же типу, более сходны между собой, нежели их более поздние стадии. На современном этапе этот закон принят со следующей поправкой: в развитии животных, принадлежащих к одному и тому же типу, имеются узлы сходства, не обязательно приходящиеся на самые ранние стадии. Например, в развитии разных классов позвоночных дробление и закладка зародышевых листков может происходить по-разному, тогда как на стадии т. н. фарингулы, на которой зародыши обладают жаберными щелями, представители всех классов наиболее сходны; позднее различия снова увеличиваются (рис. 2). Черты сходства наблюдаются и в онтогенезе представителей разных типов животных. Для эволюции онтогенеза основное значение имеют гетерохронии – сдвиги в относительных темпах развития различных систем органов.

Рис. 2. Узел сходства в онтогенезе представителей трёх различных классов позвоночных животных.При сравнении онтогенеза различных систематических групп обнаруживаются т. н. узлы сходства. Ещё в 1-й половине 19 в. К. Бэр сформулировал закон зародышевого сходства, гласящий, что ранние стадии онтогенеза животных, относящихся к одному и тому же типу, более сходны между собой, нежели их более поздние стадии. На современном этапе этот закон принят со следующей поправкой: в развитии животных, принадлежащих к одному и тому же типу, имеются узлы сходства, не обязательно приходящиеся на самые ранние стадии. Например, в развитии разных классов позвоночных дробление и закладка зародышевых листков может происходить по-разному, тогда как на стадии т. н. фарингулы, на которой зародыши обладают жаберными щелями, представители всех классов наиболее сходны; позднее различия снова увеличиваются (рис. 2). Черты сходства наблюдаются и в онтогенезе представителей разных типов животных. Для эволюции онтогенеза основное значение имеют гетерохронии – сдвиги в относительных темпах развития различных систем органов.

Теоретические основы онтогенеза

В ходе всех видов онтогенеза происходит усложнение организации особи (понижение порядка её симметрии), не спечатываемое с какой-либо внешней матрицы. Это позволяет отнести онтогенез к процессам самоорганизации, которые способны создавать сложные структуры без внешнего управления, на основе взаимодействия внутри самой развивающейся системы. Такие системы удалены от термодинамического равновесия. Термодинамические теории онтогенеза развивались российскими учёными Э. Бауэром и А. И. Зотиным. В этом направлении сделаны лишь первые шаги. Создание общей теории онтогенеза будет иметь первостепенное значение для медицины и регуляции жизненных циклов животных и растений.