Кость

Кость, основной элемент скелета позвоночных, включая человека. Структурный компонент кости – костная ткань. Учение о кости называется остеологией. Кости, составляющие твёрдый остов тела (у человека их около 200) и соединённые подвижными сочленениями, приводятся в движение мышцами и вместе с ними образуют опорно-двигательный аппарат. Кроме того, кости участвуют в обмене веществ, особенно минеральном, и в кроветворении. Каждая кость имеет определённую форму и величину, занимает определённое положение в теле, покрыта надкостницей (периостом), внутри содержит костный мозг, снабжена кровеносными и лимфатическими сосудами, нервами.

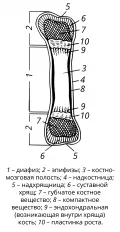

Различают трубчатые кости (основа конечностей), плоские (рёбра, грудина) и короткие толстые (позвонки). Наиболее многочисленны трубчатые кости, зауженная средняя часть которых – тело, или диафиз, имеет форму трубки, а концы кости, или эпифизы, расширены, сформированы из суставного хряща и покрыты надхрящницей. Надкостница образована соединительной тканью, богатой волокнами коллагена, костными клетками (неактивными остеобластами) и клетками-предшественниками; она осуществляет связь с окружающими тканями, обеспечивает рост кости в толщину и её регенерацию. Изнутри кость ограничена эндостом, аналогичным по клеточному составу надкостнице.

Костная ткань состоит из минерализованного неклеточного вещества – матрикса и специализированных дифференцированных клеток (остеобластов, остеоцитов и остеокластов), обеспечивающих гистогенез и морфофункциональную целостность кости в течение жизни организма. Матрикс обогащён волокнами коллагена (они занимают бо́льшую часть его объёма) и минеральными веществами – в основном соединениями кальция и фосфора, а остальная часть приходится на гликозаминогликаны (гиалуроновая кислота, хондроитинсульфат, кератинсульфат), а также неколлагеновые белки – гликопротеины (остеокальцин, остеонектин, остеопонтин) и сиалопротеины. Последние участвуют в процессе минерализации, который происходит либо путём связывания ионов кальция и фосфата с образованием кристаллов гидроксиапатита и прямо зависит от наличия кальция и фосфора в организме (уровень их содержания в крови регулируется гормонами кальцитонином и паратирином), либо зависит от активности остеобластов и остеокластов, контролирующих этот процесс.

Различают активные и неактивные (покоящиеся) формы остеобластов. Активные остеобласты – полярные клетки костной ткани, имеющие зону, обращённую к матриксу, и зону, содержащую ядро с крупным ядрышком и цитоплазму с присутствующими в ней гранулярным эндоплазматическим ретикулумом, свободными рибосомами и крупным аппаратом Гольджи. В цитоплазме синтезируются и секретируются компоненты неминерализованного неклеточного вещества (остеоида) – коллаген, составляющий 90 % всех белков остеоида, и неколлагеновые белки, необходимые для минерализации остеоида и превращения его в матрикс. Например, сиалопротеин и остеонектин, выделяемые остеобластами, усиливают связывание минеральных веществ и регулируют рост кристаллов гидроксиапатита, обеспечивающих минерализацию. Остеобласты могут также секретировать непосредственно в матрикс мембранные микропузырьки, содержащие высокую концентрацию кальция и щелочной фосфатазы. Вокруг разрушающихся пузырьков формируются кристаллы гидроксиапатита. Активные остеобласты лежат на поверхности образованных ими костных балок, трабекул и единичными тонкими отростками цитоплазмы соединяются с соседними клетками, создавая щелевые контакты (gap junctions), обеспечивающие межклеточный обмен метаболитами. Неактивные остеобласты образуются из активных остеобластов, входят главным образом в состав надкостницы и эндоста, имеют плоскую форму, значительная часть их органелл утрачена в ходе дифференцировки. Между этими клетками и костью лежит тонкий слой неминерализованного вещества (остеоида), защищающего кость от возможного воздействия других костных клеток – остеокластов. Неактивные остеобласты принимают непосредственное участие в регенерации и репарации костной ткани; различные повреждения могут быть причиной развития доброкачественной (остеомы) или злокачественной (остеосаркома) опухоли.

Остеобласты, целиком погруженные в матрикс, называются остеоцитами. Они теряют способность к делению, уменьшаются в размере, их органеллы редуцируются, а синтетическая активность резко падает; находятся в лакунах минерализованного матрикса, окружены многочисленными коллагеновыми фибриллами и узкой полоской остеоида, их отростки расположены в узких костных канальцах. Отростки соседних остеоцитов связаны между собой щелевыми контактами, поддерживая тем самым трофику всех элементов костной ткани и кости как органа. Функция остеоцитов состоит в поддержании баланса кальция и фосфата в матриксе и организме в целом. Они способны вырабатывать компоненты матрикса и, возможно, могут растворять и сам матрикс, что приводит к увеличению размера лакун. Остеоциты чувствительны к механическому напряжению внутри костной ткани и электрическим потенциалам, возникающим при деформирующих воздействиях на кость. При этом клетки запускают локальный процесс перестройки костной ткани.

Остеокласты – крупные поляризованные многоядерные клетки (симпласты), способные к активному передвижению и разрушению костной ткани путём ее резорбции (рассасывания или расплавления); участвуют (например, наряду с кальцитонином) в поддержании кальциевого баланса в кости и организме в целом. Функционируют циклически, активная фаза их деятельности сменяется покоем. Расположены (чаще поодиночке) на поверхности костных балок и пластин в особых, ими же созданных углублениях – резорбционных лакунах. Область остеокластов, обращённая к кости, с боковых сторон имеет участки плотного соприкосновения плазмалеммы клетки с костной балкой за счёт взаимодействия поверхностных белков плазмалеммы (интегринов) и белка остеопорина костного матрикса, тем самым содержимое лакуны изолируется от окружающей среды. Плазмалемма в этой зоне остеокласта формирует многочисленные плотно упакованные микроворсинки (складки), способные удлиняться и укорачиваться. Противоположная область остеокласта, выступающая над лакуной, содержит ядро, митохондрии, развитый аппарат Гольджи и многочисленные лизосомы, маркерными ферментами которых являются особая форма кислой фосфатазы, карбоангидраза и АТФ-аза. Резорбция минерального компонента костной ткани происходит путём закисления остеокластом среды лакуны, а органических соединений матрикса – посредством выброса лизосомальных ферментов в лакуну. Разрушение костной ткани завершается фагоцитозом остеокластов органических остатков кости и высвобождением связанного с матриксом кальция.

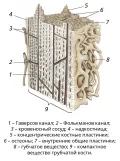

Существует два типа костной ткани – грубоволокнистая и пластинчатая. Грубоволокнистая ткань характеризуется неупорядоченным расположением коллагеновых фибрилл и лакун с остеоцитами в матриксе. Она характерна для зародышей, у взрослых встречается редко, лишь в областях черепных швов, прикреплений сухожилий и участках заживления костных переломов. Образуется на месте эмбриональной мезенхимы (прямой остеогенез). Пластинчатая ткань отличается большой прочностью, построена из основных структурно-функциональных единиц – остеонов (Гаверсовых систем). Последние представляют собой несколько цилиндров, вставленных один в другой; их ось параллельна длинной оси кости. На поперечном срезе остеона видно, что в его центре находится Гаверсов канал, в котором проходят мелкие кровеносные сосуды и встречаются камбиальные остеогенные клетки. Вокруг канала расположено несколько концентрических пластинок матрикса. Между пластинками в лакунах залегают остеоциты с отростками. Эти отростки, проходя под прямым углом по узким щелевидным полостям в матриксе, пронизывают пластинки и соединяют щелевыми контактами остеоциты. С внешней и внутренней сторон пластинчатая кость окружена системой параллельно идущих костных пластинок, граничащих с надкостницей снаружи и с эндостом внутри кости. Пластинчатая ткань широко распространена у позвоночных, составляя основу большинства костей скелета. Она формируется на месте хрящевой модели будущей кости путём непрямого остеогенеза – многоступенчатого процесса разрушения хряща и замены его (с участием остеобластов и остеокластов) грубоволокнистой, а затем пластинчатой костной тканью. Регенерация кости после её переломов осуществляется камбиальными остеогенными клетками, локализованными в надкостнице, эндосте и каналах остеонов. Эти клетки мигрируют в зону повреждения, здесь же пролиферируют и дифференцируются в остеобласты. Такой тип регенерации сходен с гистогенезом кости в эмбриональном периоде, с первичным образованием грубоволокнистой костной ткани и последующим её замещением (при соответствующих условиях) на пластинчатую ткань.

Костная ткань во взрослом организме постоянно, в течение всей его жизни, перестраивается и обновляется в зависимости от действующих на неё механических и физиологических нагрузок. Перестройка обеспечивается взаимозависимыми процессами разрушения костной ткани остеокластами и её образования остеобластами и основана на взаимовлиянии этих типов клеток друга на друга: остеобласты стимулируют дифференцировку и активность остеокластов, а остеокласты активируют деятельность остеобластов. С возрастом процессы резорбции костей превышают процессы их образования, что часто приводит к остеопорозу – разрежению костной ткани. Основные виды патологии костей – переломы, воспалительные (например, остеомиелит), дистрофические (остеохондропатия), диспластические (остеохондродисплазия) и опухолевые (например, остеосаркома) заболевания.