Биогеохимические циклы

Биогеохими́ческие ци́клы (биогеохимический круговорот веществ), обмен веществом и энергией между различными компонентами биосферы, обусловленный жизнедеятельностью организмов и носящий циклический характер. Впервые понятие о биогеохимических циклах было введено в начале 20 в. В. И. Вернадским, разработавшим теоретические основы биогеохимической цикличности. Биогеохимические циклы в общепланетарном понимании рассматриваются как постоянное перемещение химических элементов под воздействием солнечной энергии с участием живых организмов. При этом различные химические элементы постоянно переходят из одних соединений в другие, происходит обмен веществом и энергией между живым и неживым. В биогеохимических циклах исключительная роль принадлежит фотосинтезу, благодаря которому солнечная энергия аккумулируется в виде энергии химических связей органических соединений и служит движущей силой всех биогеохимических процессов. В биогеохимические круговороты вовлекаются прежде всего необходимые для жизнедеятельности организмов биогенные элементы, в том числе C, H, N, O, Ca, P, S, Fe, Zn, Mn, Cu. Таким образом, благодаря фотосинтезу и непрерывно действующим взаимосвязанным круговоротам элементов создаётся устойчивая организованность биосферы.

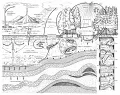

Первоначально на планете сложились абиогенные циклы, включающие весь комплекс геологических, геохимических, гидрологических и атмосферных процессов. Определяющую роль играли главным образом водная и воздушная миграции и аккумуляция веществ. Однако по мере совершенствования различных форм жизни круговорот веществ в природе стал направляться совместным действием биологических, геохимических и геофизических факторов. Организмы, находясь в состоянии постоянного обмена с окружающей их средой, воспринимают и отдают разнообразные минеральные и органические соединения в виде газов, растворов, твёрдых тел. Экосистемы суши и Мирового океана связаны между собой через гидрологический сток и воздушную миграцию путём образования, переноса и выпадения атмосферных осадков, аэросуспензий и аэрозолей, а также путём обмена суши и водной среды массами живого и мёртвого вещества.

В разных компонентах биосферы в соответствии с местными климатическими и геологическими особенностями общепланетарный круговорот проходит по-разному, с неодинаковыми интенсивностью, направленностью, скоростью, качественным разнообразием вовлечённых в круговорот веществ. То есть в разных участках биосферы создаются свои устойчивые биогеохимические циклы, которые характеризуют столь же устойчивый биогеохимический фон местности. Выделяют также отдельные ветви круговорота, различающиеся по скорости обменных процессов. Самый быстрый обмен элементами происходит среди микроорганизмов (от нескольких минут до суток), в системе почва–растение он длится от недель до десятков и даже сотен лет, а в экосистемах и ландшафтах – десятки, сотни и даже тысячи лет. Общепланетарный цикл вещества, охватывающий все природные тела биосферы (включая глубокие горизонты донных отложений и земную кору), протекает медленно и исчисляется, по-видимому, сотнями тысяч и миллионами лет.

Нормальные (ненарушенные) биогеохимические циклы не являются замкнутыми; степень обратимости годичных циклов важнейших биогенных элементов достигает 95–98 %. Этим поддерживаются относительное постоянство и «равновесие» состава, количества и концентрации компонентов, вовлечённых в круговорот, гармония в отношениях организмов и окружающей среды. Однако в масштабах геологического времени неполная замкнутость биогеохимических циклов приводит к миграции и дифференциации элементов, их концентрированию или рассеянию. Часть элементов изымается из биогеохимических циклов, оставаясь в т. н. запасном фонде. Углерод, например, способен задерживаться в древостое лесов несколько сотен лет, в гумусе почв – тысячи лет, в залежах торфа десятки тысяч лет, в каменном угле – миллионы лет. За всю историю биосферы (3,5–3,8 млрд лет) следствием этих процессов стало биогенное накопление в атмосфере O2 и N2, появление озонового экрана; произошло биогенное концентрирование углерода (600 млн лет назад сформировались запасы ископаемого топлива – горючие сланцы, нефть, уголь, битумы, а также известняков, доломитов), кремнезёма (диатомиты, трепелы), фосфора, железа, меди и других соединений. Биогеохимические процессы концентрирования и рассеяния элементов контрастно выявили химическую неоднородность биосферы, мозаичность её геохимического облика.

В масштабах биосферы количество перемещаемых элементов в процессе жизнедеятельности живых организмов огромно. Так, высшие наземные растения в ходе фотосинтеза ежегодно усваивают 60–70 млрд т углерода и диоксида углерода, что эквивалентно 8–10 % общего его количества в атмосфере Земли. Примерно столько же CO2 выделяется в процессе дыхания почвенными микроорганизмами. Полная оборачиваемость CO2 атмосферы Земли происходит каждые восемь лет.

Круговороты многих элементов (в том числе Ca, Mg, Al, Mn, Fe, Zn, Cu, P, S, F, Br, I) относятся к осадочному типу, т. е. в обменных процессах участвует очень малое их количество, а основная часть в виде плохо растворимых солей выводится из циклов. Это приводит к неравномерному распределению элементов в земной коре и образованию т. н. биогеохимических провинций с природной повышенной или пониженной концентрацией того или иного элемента относительно «нормального» геохимического фона. Недостаток или избыток в почвах таких элементов, как F, Br, B, Cu, Co, и некоторых других служит причиной возникновения эндемических заболеваний человека и животных.

Существенная особенность биогеохимических циклов – концентрирование биотой в средах её обитания тех или иных биогенных элементов в количествах, во много раз превышающих их содержание во внешней среде. Это относится прежде всего к почве, которая является вместилищем всех необходимых для растений элементов. Благодаря корневой системе растений, глубоко проникающей в почвенный профиль, многие химические элементы из материнских пород поступают в верхние горизонты почвы и накапливаются в ней. По В. И. Вернадскому, почва в биогеохимических циклах является областью наивысшей геохимической энергии живого вещества, важнейшая (по своим геохимическим последствиям) «лаборатория» идущих в ней химических и биохимических процессов.

В современной биосфере биогеохимические циклы подвергаются сильным воздействиям со стороны хозяйственной деятельности человека, причём масштабы антропогенного влияния сравнимы с природными биогеохимическими процессами. На поверхность из недр Земли ежегодно извлекается более 160 млрд т различных горных пород; за год сжигается столько горючих ископаемых, сколько создавала их природа в течение миллионов лет; в процессе промышленного производства, при работе тепловых электростанций и транспорта в атмосферу выбрасываются огромные количества небезопасных для живых организмов и часто токсичных газов. Нарушен ранее существовавший баланс между усвоением CO2 в ходе фотосинтеза и его поступлением в атмосферу. Ежегодная фотосинтетическая продукция составляет (1,2–1,9)·1011 т, а расходуется на различные виды антропогенной деятельности (сжигание топлива, металлургия, химическая промышленность и др.) (8–9)·109 т, т. е. ежегодно дополнительно расходуется около 5 % количества O2, вырабатываемого в природе. Ежегодный прирост в атмосфере содержания CO2 составляет 3 млрд т (в пересчёте на углерод), в основном за счёт сжигания ископаемого топлива и бесконтрольной вырубки лесов. Это влечёт за собой нарастание парникового эффекта. Круговорот азота всегда осуществлялся благодаря постоянно протекающим процессам азотфиксации, аммонификации, нитрификации и денитрификации. Современная промышленность по производству удобрений фиксирует азот атмосферы и возвращает его в почвы в размерах, превышающих биологическую фиксацию. Происходит постоянное увеличение содержания нитратов в водоёмах и оксидов азота в атмосфере, что сопровождается соответственно эвтрофикацией водоёмов и подкислением атмосферных осадков; накопление гемиоксида азота NO2 в атмосфере способствует созданию парникового эффекта и разрушению озонового слоя. Формируются техногенные (антропогенные) геохимические аномалии в зонах, прилегающих к крупным промышленным предприятиям; происходит накопление в почвах и живых организмах тяжёлых металлов (в районах действия некоторых вредных производств и вдоль автострад). Нередко в крупных индустриальных центрах локальные аномалии переходят в региональные и общепланетарные (повышение содержания CO2 в атмосфере). Меры борьбы с нарушением биогеохимических циклов связаны с природоохранной деятельностью, созданием малоотходных технологий, широкой реутилизацией продуктов промышленного и сельскохозяйственного производства, с поисками путей оптимизации основных характеристик биогеохимических циклов и возможностью разумного управления ими.