МО́ОРА ХАРРИ АЛЬБЕРТОВИЧ

-

Рубрика: Археология

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

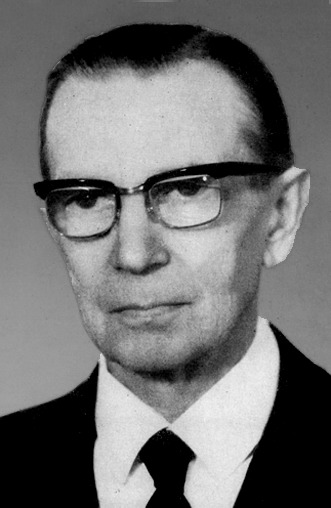

МО́ОРА (Moora) Харри Альбертович [2.3.1900, дер. Эхавере Куремааской вол. Юрьевского у. Лифляндской губ., ныне мааконда (уезда) Йыгева, Эстония – 2.5.1968, Таллин], эст. археолог, историк, этнограф, акад. АН Эст. ССР (1957). В 1925 окончил филос. ф-т Тартуского ун-та, где специализировался в области археологии, этнографии, истории искусства, истории Эстонии и соседних стран под рук. А. М. Тальгрена и Б. Нермана. С 1921 работал в Тартуском ун-те, с 1930 и. о. проф. и заведующий археологич. кабинетом, с 1938 ординарный проф., в нач. 1940 декан филос. ф-та. Чл. правления Эст. нар. музея; чл. правления, председатель (с 1936) Эст. учёного об-ва; в 1933–40 ред. периодич. издания по библиографии филологич. и историч. дисциплин в Эстонии («Jahresbericht der estnischen Philologie und Geschichte»). Летом 1940 вошёл в состав правительства Й. Вареса, став зам. мин. просвещения. С осени 1940 вновь проф. и зав. кафедрой археологии Тартуского ун-та. В годы Вел. Отеч. войны отстранён оккупац. властями от преподавания, переведён в Таллин, был и. о. директора Историч. музея; в апреле 1944 арестован. После освобождения Эстонии, с осени 1944, снова проф. и зав. кафедрой археологии Тартуского ун-та, в 1948–49 декан историко-филологич. ф-та. В созданном в нач. 1947 в Тарту Ин-те истории АН Эст. ССР зав. сектором археологии. В 1950 М. обвинён в буржуазном национализме; в ун-те ликвидирована кафедра археологии. В 1952 Ин-т истории переведён в Таллин, куда переехал и М., продолжая до 1968 руководить сектором археологии и этнографии.

С сер. 1920-х гг. М. был неформальным лидером эст. археологии. Европ. известность М. принесли книги «Археология Эстонии» (1932), «Железный век Латвии» (т. 1–2, 1929–38), труды по древней и ср.-век. археологии, этногенезу, экономике и обществ. строю народов Вост. Прибалтики, эст. архитектуре и этнографии. Руководитель раскопок в Эстонии и Латвии, в т. ч. городищ Керикмяги (Пеэду), Линнамяги (Лыхавере). Инициатор подготовки культурно-историч. атласа Прибалтики. Организатор конференций по археологии Балтийских стран, соавтор «Истории Латвийской ССР» (1952), «Истории Эстонской ССР» (1952), 3-томной «Истории Эстонской ССР» (1955, рус. пер. 1961–74). Среди учеников М. – Э. Тыниссон, Ю. Селиранд, В. Лыугас, С. Лаул.