МОРКО́ВЬ

-

Рубрика: Сельское хозяйство

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

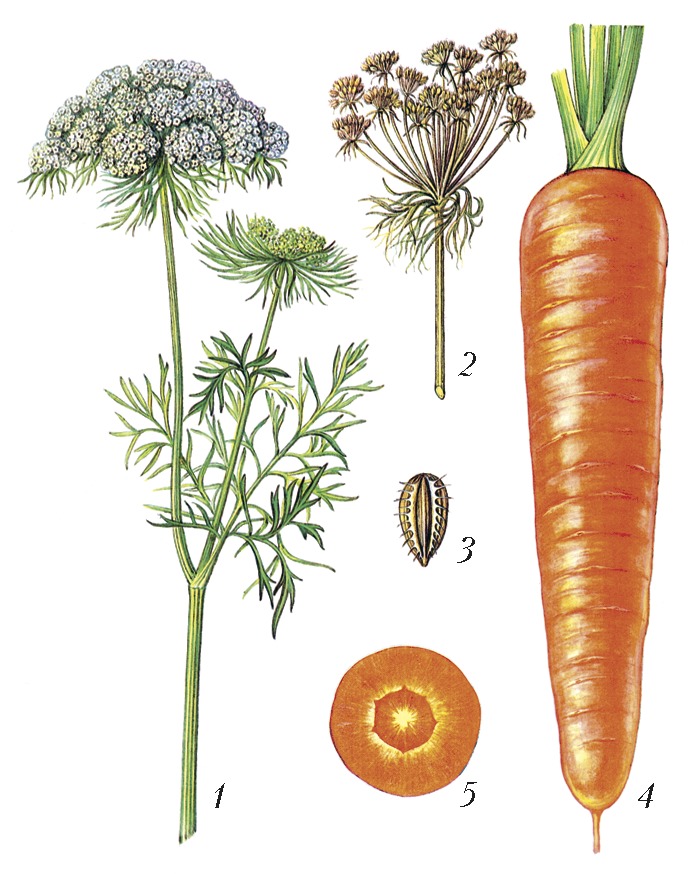

МОРКО́ВЬ (Daucus), род растений сем. зонтичных. Ок. 60 видов, произрастающих в Европе, Сев. Африке, Азии, Америке, Австралии и Новой Зеландии. Двулетние, реже одно- или многолетние травянистые растения. Корень веретеновидный, беловатый, одревесневающий. Листья перисторассечённые, длинночерешковые. Цветки мелкие, преим. белые, в осн. обоеполые; соцветие сложный зонтик. Растения перекрёстноопыляющиеся, опыление гл. обр. насекомыми. Плод сухой, с 2 семенами (двусемянка).

Возделываемая повсеместно М. культурная (D. carota ssp. sativus, D. carota subsp. sativus, D. carota subsp. carota convar. sativus) в 1-й год жизни формирует стержневой мясистый корень (корнеплод) массой преим. 100–300 г, редко 500 и более, и приподнятую или полуприподнятую розетку листьев; во 2-й год – цветоносный стебель (выс. 50–180 см). Сердцевина корнеплода (ксилема) окружена слоем коры (флоэмы); между сердцевиной и корой находится камбиальный слой, состоящий из клеток, способных делиться (за счёт чего происходит рост корнеплода). Сорта М. различаются по величине сердцевины – чем она меньше, тем нежнее корнеплод. Окраска коры, как правило, интенсивнее окраски сердцевины (сорта М. с незначит. различиями в их окраске называют бессердцевидными). Корнеплоды М. имеют разл. форму (округлую, коническую, цилиндрическую, веретеновидную с тупым или острым кончиком), окраску (оранжево-красную, жёлтую, белую или тёмно-фиолетовую), зависящую от наличия красящих пигментов (каротиноидов, антоцианов и др.), и размеры (короткие – 5–8 см, средние – 10–20 см и длинные – до 30 см и более). Корнеплоды содержат витамины (РР, С, Е, K и группы В), каротин, сахара́ (4–12%), минер. соли, крахмал, клетчатку, пектин, гераниол и др. В пищу употребляют корнеплоды в сыром и переработанном виде, их также используют вместе с ботвой в качестве корма для скота, в т. ч. для приготовления комбикормов. Семена М., содержащие эфирные масла, используют гл. обр. в пищевой и парфюмерной пром-сти, а также в фармакологии. М. относительно холодостойкое растение (всходы выдерживают кратковрем. заморозки до –4 °C); засухоустойчива, но требовательна к режиму полива, составу и плодородию почвы. Хорошо растёт на супесчаных и суглинистых почвах лёгкого гранулометрич. состава, богатых органич. веществами (с уровнем грунтовых вод не выше 0,6 м); не выносит засоления почвы.

По данным ФАО (2010), М. (вместе с репой) возделывают в мире на площади более 1,16 млн. га (в осн. в Азии, ок. 677 тыс. га): собрано св. 33,65 млн. т корнеплодов. Осн. производители: Китай (более 15,89 млн. т), США (ок. 1,32 млн. т), РФ (более 1,3 млн. т). В РФ наиболее распространены сорта М. западного подвида, преим. каротиновой разновидности (D. c. var. aurantius), реже – сорта белой разновидности (D. c. var. afghanicus). В странах Азии культивируют гл. обр. М. восточного подвида. В Госреестр РФ (2012) внесено ок. 200 сортов и гибридов М. Для получения ранней продукции в осн. возделывают сорта, относящиеся к сортотипам Каротель-ранний, Нантская (Нантская 4, Наполи и др.), для хранения и переработки – Шантанэ (Шантанэ Роял, F1 Канада и др.), Флакке (F1 Камаран, F1 Фонтана и др.) и др.

М. культивируют в овощном севообороте. Лучшие предшественники – бобовые, ранние капуста и картофель, зерновые, чистые пары́ и др. М. можно высевать весной, летом или под зиму (преим. в странах Центр. Европы). В зависимости от гранулометрич. состава почвы М. возделывают на ровной поверхности, грядах или на гребнях. Посев семян проводят спец. сеялками рядовым или ленточным способом. Вегетац. период культуры составляет от 70–90 сут (раннеспелые сорта) до 100–120 сут и более (позднеспелые). Уборка М. механизирована. Сроки уборки зависят от предполагаемого использования корнеплодов. Оптимальные сроки в сев. районах РФ – конец сентября; в центральных – конец сентября – начало октября; в южных – начало ноября. Урожайность корнеплодов 30–80 т/га. Осн. вредители М.: морковная листоблошка, морковная муха, морковная моль. Осн. болезни: фомоз; гнили – чёрная, белая и серая.