ПЕ́РСИК

-

Рубрика: Сельское хозяйство

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

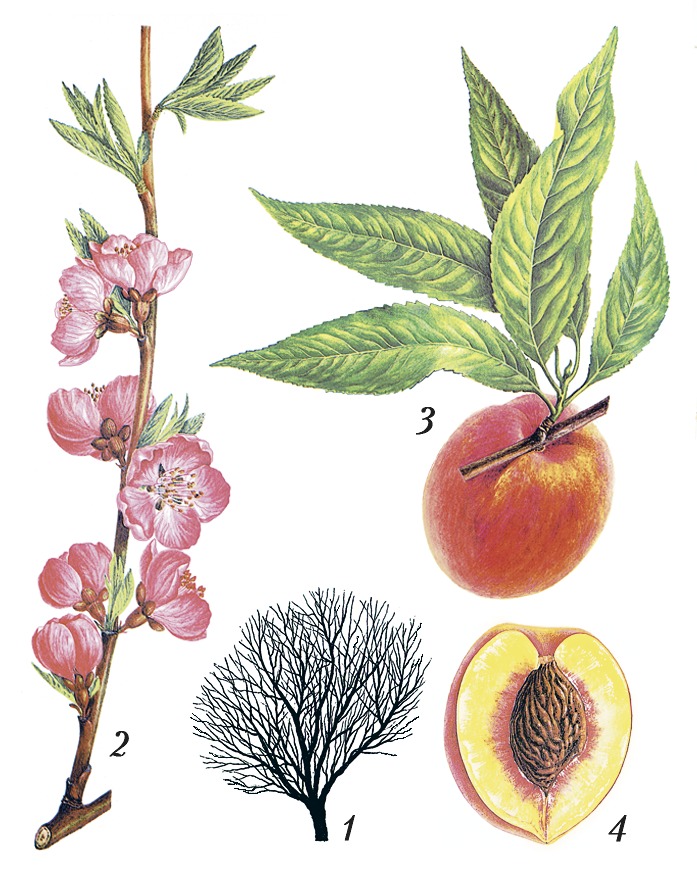

ПЕ́РСИК (Persica), род растений подсемейства сливовых (по др. классификации вид растений из рода слива) сем. розовых. Древняя плодовая культура. В роду 6 видов. Родина – Центр. и Сев. Китай, где ок. 4 тыс. лет назад возник первый очаг этой культуры. Деревья (выс. 3–10 м) однодомные; крона чашеобразная, плоская или веретеновидная. Листья удлинённо-ланцетные, очередные. Цветки многочисленные, простые, одиночные или парные, розовые или красные; П. цветёт до или одновременно с распусканием листьев. Плод – сочная костянка разл. формы с крупной косточкой, с красноватой или белой мякотью. Плоды П. содержат сахара́, аминокислоты, витамины, пектиновые вещества и др.; их употребляют в свежем или переработанном виде (компоты, варенье, цукаты и др.), иногда сушат; из семян получают используемое в косметологии невысыхающее персиковое масло. П. – культура теплолюбивая и жаровыносливая, слабозимостойкая (при темп-ре ниже –20 °C гибнут почки и повреждается древесина, зимние оттепели и весенние заморозки также могут привести к гибели урожая). Осн. районы произ-ва П. в мире расположены между 45° с. ш. и 30° ю. ш.; в РФ – на Сев. Кавказе, в Ставропольском и Краснодарском краях. Выращивают сорта и гибриды П. обыкновенного (P. vulgaris) и П. ферганского (P. ferganensis). Все сорта по типу цветка делят на 2 группы: скороспелые с розовыми цветками (американские, северокитайские, туркестано-закавказские, южнокитайские) и с колокольчатыми, более мелкими цветками. По производств. классификации сорта делят на группы: настоящие П. (с опушёнными плодами с нежной мякотью и отделяющейся косточкой); павии (с опушёнными плодами, но с неотделяемой от мякоти косточкой); клинги, или консервные, П. (имеют хрящевую мякоть плода и неотделяющуюся косточку); бруньоны (с неопушёнными плодами и неотделяющейся косточкой); нектарины (с неопушёнными плодами, но с отделяющейся косточкой); плоские П. (с опушёнными плодами и с нежной мякотью). Культура П. скороплодная (плодоносит с 2–3 до 20–25 лет), высокоурожайная (20–40 т/га). В мире, по данным ФАО, в 2012 произведено более 21 млн. т плодов. Осн. производители (в млн. т): Китай (12), Италия (более 1,3), США (более 1,0); в РФ 30 тыс. т. В Госреестре РФ (2014) 10 сортов П. Некоторые виды П., напр. П. Давида (P. davidiana), выращивают в качестве декоративного растения. Размножают П. в осн. окулировкой (на сеянцы поздних сортов П., миндаля, алычи и др.), а также черенками. Осн. вредители: персиковая тля и восточная плодожорка; осн. болезни: курчавость листьев, мучнистая роса.