ИНЖИ́Р

-

Рубрика: Сельское хозяйство

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

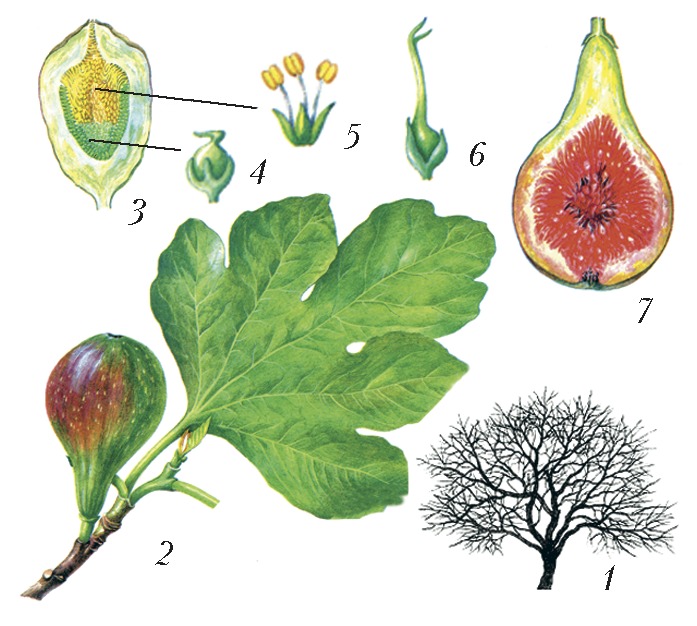

ИНЖИ́Р, фиговое дерево, смоковница, винная ягода (Ficus cariсa), плодовое растение рода фикус сем. тутовых. Родина – Малая Азия. В диком виде встречается в Средиземноморье, Малой Азии, на северо-западе Индии, в Крыму и Закавказье. Листопадные деревья с раскидистой кроной (выс. 4–8, реже – до 12 м) или кусты. Корневая система мощная. Листья тёмно-зелёные, длинночерешковые, пальчато-лопастные, опушённые снизу. Крошечные цветки (мужские – тычиночные, женские – пестичные длинностолбиковые и короткостолбиковые, или галловые) расположены на внутр. поверхности грушевидного соцветия (сиконии). Сиконии с мужскими и галловыми цветками (каприфиги) небольшие и всегда твёрдые, в них развивается пыльца и проходит личиночную стадию перепончатокрылое насекомое оса-бластофага (Blastophaga psenes) – специализир. опылитель. Вылетая из каприфигов, осы посещают сиконии с длинностолбиковыми цветками (фиги) и опыляют их. Опылённые сиконии превращаются в крупные сочные съедобные соплодия, также называемые фигами или инжиром.

И. культивируют с глубокой древности. В культуре И. в осн. двудомное перекрёстноопыляющееся растение; есть сорта, плодоносящие без опыления (т. н. партенокарпные): Чапла, Кадота, Сухумский фиолетовый и др. Соплодия грушевидной, яйцеобразной или округло-приплюснутой формы; содержат 10–28% углеводов (сушёные – до 70%), витамины (С, В1, В2), каротин, калий, кальций, фосфор и др. Их используют в сыром и сушёном виде, перерабатывают на варенья, джемы и др. Соплодия, листья и кору применяют в медицине; млечный сок – в косметологии. И. выращивают в странах Средиземноморья, Азии, Америки, Африки и в Австралии; в РФ – в Краснодарском крае. Мировое произ-во И. (данные ФАО, 2005) 1 млн. т; 2/3 урожая идёт на сушку. Осн. производители: Турция, Италия, Греция, Испания. И. живёт до 200 лет, вступает в плодоношение на 3–4-й год, обильно плодоносит в течение 50–80 лет. Урожайность более 100 кг с дерева. И. предпочитает хорошо дренированные почвы, выдерживает понижение темп-ры до –12 ... –15 °C. Формируют растения в штамбовой, кустовой или веерной форме; на каждые 20 женских растений высаживают 1 мужское. Осн. сорта: Лардаро, Муасон, Смирнский и др. Размножают И. однолетними черенками, отводками, корневой порослью. Вредители: щитовки, червецы, огнёвки. Болезни: антракноз, фузариоз.