Кукуруза

Кукуру́за, маис (Zea mays), культурное растений семейства злаков.

Исторический очерк

Кукуруза – главный культурный злак доколумбовой Америки, её возделывание – основа американских земледельческих цивилизаций. Предком кукурузы, по мнению большинства учёных (Дж. Бидл, Х. Илтис и др.), был дикий злак теосинте (старое название Euchlaena Mexicana, новые – Zea mays ssp. parviglumis и Zea mays ssp. mexicana), ареал которого занимает горные районы от Центральной Мексики до Юго-Восточной Гватемалы (400–1800 м над уровнем моря); некоторые исследователи (американские ботаники Р. Ривз, П. Мангельсдорф и др.) полагали, что кукуруза произошла от вымершего дикого маиса и уже в культурном виде гибридизировалась с теосинте.

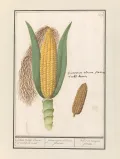

Считается, что доместикация совершилась в долине реки Бальсас в юго-западной Мексике. В 1960-х гг. древние находки пыльцы кукурузы или теосинте со следами культивации (5-е тыс. до н. э.) Кукуруза (Zea mays). Ботаническая иллюстрация. Художник: Anselmus Boëtius de Boodt. Из книги: Huerne J. Album met bloemen. Brugge, 1809–1814. P. 129.

Рейксмюсеум, Амстердам. были обнаружены в пещере Гила-Накиц в долине Оахака в южной Мексике. Но в 2006–2007 гг. под скальным выступом Ксиуатосктла в центральной части долины реки Бальсас были обнаружены следы культивации маиса в 7-е тыс. до н. э. Эволюция кукурузы от древнейших форм (5-е тыс. до н. э.) до современных примитивных (2-е тыс. до н. э.) и более урожайных (1-е тыс. н. э.) разновидностей детально прослежена по раскопкам поселений долины Теуакан (штат Пуэбла, Мексика). Во 2 тыс. до н. э. для её возделывания стали применяться искусственное орошение и, вероятно, методы подсечно-огневого земледелия. Тогда же появился и специализированный инвентарь для обработки кукурузы (терочники и зернотерки: мано и метато, а также песты и ступки), её хранения, готовки и для еды (особые глиняные сосуды). Именно в этот период кукуруза стала важнейшим источником питания местных индейцев.

Кукуруза (Zea mays). Ботаническая иллюстрация. Художник: Anselmus Boëtius de Boodt. Из книги: Huerne J. Album met bloemen. Brugge, 1809–1814. P. 129.

Рейксмюсеум, Амстердам. были обнаружены в пещере Гила-Накиц в долине Оахака в южной Мексике. Но в 2006–2007 гг. под скальным выступом Ксиуатосктла в центральной части долины реки Бальсас были обнаружены следы культивации маиса в 7-е тыс. до н. э. Эволюция кукурузы от древнейших форм (5-е тыс. до н. э.) до современных примитивных (2-е тыс. до н. э.) и более урожайных (1-е тыс. н. э.) разновидностей детально прослежена по раскопкам поселений долины Теуакан (штат Пуэбла, Мексика). Во 2 тыс. до н. э. для её возделывания стали применяться искусственное орошение и, вероятно, методы подсечно-огневого земледелия. Тогда же появился и специализированный инвентарь для обработки кукурузы (терочники и зернотерки: мано и метато, а также песты и ступки), её хранения, готовки и для еды (особые глиняные сосуды). Именно в этот период кукуруза стала важнейшим источником питания местных индейцев.

Примечательно, что охотники и собиратели разносили кукурузу к северу и югу от её естественного ареала ещё до того, как она стала достаточно урожайным растением. Этот процесс начался в тропической зоне, а затем охватил зону умеренного климата. Во 2-й половине 6–4 тыс. до н. э. кукуруза распространилась на юг до территории современной Панамы. К концу 2 тыс. до н. э. она появилась на влажных прибрежных низменностях Центральной Америки (современный посёлок Куэльо в Белизе).

В конце 3 тыс. до н. э. кукурузу уже возделывали на юго-западе современных США (в Аризоне и Нью-Мексико), а распространение её засухо- и морозоустойчивых разновидностей в этом регионе и к северу от него происходило в течение 1 тыс. н. э. Во 2-й половине 1 тыс. до н. э. кукуруза была интродуцирована на юг территории современного штата Флорида, а в конце 1 тыс. до н. э. она достигла территории современного штата Миссури. На западе она к середине 1 тыс. н. э. появилась на территории современного штата Юта (культура Фремонт 5–13 вв., носители которой, вероятно, вывели местный, особо скороспелый сорт кукурузы – зубовидный фремонт). Выведение в конце 1 тыс. местного скороспелого и высокоурожайного сорта «северный кремнистый маис» способствовало окончательному утверждению земледелия на окраинах Среднего Запада. Но земледельческое освоение местных прерий стало возможным только с использованием железного плуга, появившегося там к рубежу 18–19 вв.

По мнению большинства специалистов, в андский регион кукуруза была интродуцирована из Мезоамерики, хотя в прошлом некоторые допускали её местное происхождение. Но последнее не оправдалось, т. к. теосинте в Южной Америке не растёт. В горах современного южного Перу кукуруза появилась в 4 тыс. до н. э. На территории современного Эквадора её наряду с другими растениями во 2-й половине 5 – начале 2 тыс. до н. э. выращивали создатели культуры вальдивия, обитавшие в низменностях. Примечательно, что в 3 тыс. до н. э. венчики керамических сосудов этой культуры украшались отпечатками початков кукурузы. Несколько позднее она появилась у оседлых рыболовов на территории современного Перу. Но там вплоть до начала 1 тыс. н. э. она играла второстепенную роль в местном рационе. Предполагается, что её долго использовали только для приготовления пива (чича). Во 2 тыс. до н. э. – 1 тыс. н. э. кукуруза распространилась к востоку от Анд.

Таким образом, первоначально тропические разновидности кукурузы играли незначительную роль в питании индейцев. По священной книге майя-киче «Пополь-Вух», она вначале служила для производства хмельного напитка, названного одним из 9 священных напитков бога Иксмукане, который её и открыл. Считаясь священной, кукуруза играла большую символическую роль в ритуалах и искусстве. Её древнейшие изображения в виде божества кукурузы известны у ольмеков, живших в южной части современной Мексики в 1 тыс. до н. э. Аналогичный бог был популярен и у индейцев майя. А для культуры моче на севере современного Перу в 1 тыс. н. э. были характерны изображения бога, приносящего в жертву кукурузу и маниок.

Со временем кукуруза стала основной зерновой культурой индейцев, компонентом «индейской триады» (кукуруза, фасоль, тыква). Зёрна кукурузы перемалывали в муку, из которой пекли лепёшки (тортильи). При готовке к кукурузе добавляли известь, что обогащало её нужными аминокислотами, белком и витамином B для снижения угрозы пеллагры. В Центральной и Южной Америке из початков кукурузы варили чичу, данные об этом относятся к середине 1 тыс. до н. э. Для приготовления хмельных напитков использовали и сок из её стеблей. Индейцы майя вывели множество разновидностей кукурузы, причем различали их по цвету, указывавшему на связь с тем или иным божеством. Иными словами, селекционная работа там вызывалась не только экономическими, но и ритуальными нуждами.

После открытия Америки европейцы не придали значения местным культурным растениям, но позднее кукуруза широко распространилась в Старом Свете, частично вытеснив местами традиционные зерновые культуры. Густая каша, заменяющая хлеб, которую раньше варили из пшеницы и проса (итальянская полента, грузинская гоми и т. п.), стала приготовляться из кукурузной муки; густая кукурузная каша (мамалыга) широко распространена у народов Юго-Восточной Европы и Кавказа. В России известна с 17 в.

Кукуруза в культуре

Кукуруза – зерновая культура, используется как пищевая, кормовая, техническая. В диком виде неизвестна. Однодомное перекрёстноопыляющееся растение с мочковатой корневой системой, проникающей в почву на глубину до 2 м, с прямостоячим стеблем высотой от 0,7 м – у скороспелых форм, до 3 м и выше – у позднеспелых. Листья ланцетные, цельнокрайные, влагалищные; цветки мелкие, раздельнополые (мужское соцветие – метёлка, женское – початок); плод – зерновка. Плоды имеют различную форму и окраску. Зерно кукурузы содержит 7–18 % белка, 60–70 % углеводов, 3–7 % жира, витамины (E, PP, группы B и др.), соли K, Ca, Mg и др.

По одной из принятых классификаций кукурузу подразделяют на подвиды: кукуруза кремнистая (Zea mays subsp. indurata), кукуруза зубовидная (Zea mays subsp. indentata), кукуруза лопающаяся (Zea mays subsp. Everta), кукуруза сахарная (Zea mays. saccharata), кукуруза крахмалистая (Zea mays subsp. amylacea), кукуруза восковидная (Zea mays subsp. ceratina) и кукуруза плёнчатая (Zea mays subsp. tunicata); последнюю в производственных посевах не используют. Кукуруза светолюбивая, теплолюбивая и влаголюбивая культура, не переносящая переувлажнения почвы. Генофонд кукурузы различается разнообразием по устойчивости к холоду и засухе. Для кукурузы губительны осенние заморозки ниже –3 °С, всходы повреждаются при заморозках ниже –2 °С.

Кукуруза – одна из важнейших сельскохозяйственных культур в мире. Уникальность состоит в высокой урожайности и универсальности использования. Кукуруза используется на продовольственные, кормовые, технические и медицинские цели. Зерно является сырьём для производства крупы, муки, масла, крахмала, спирта, глюкозы и многих других продуктов. Из незерновой части урожая вырабатывают клей, краски, лак, картон, изоляционные прокладки, линолеум, целлюлозу, фурфурол и прочее. Доля кукурузы в производстве крахмала в мире составляет около 75 %. Крахмал кукурузы используется для производства более 500 наименований продукции в пищевой, бумажной, текстильной, химической, фармацевтической промышленности, для производства горючего, биодизеля, биометанола, биомасла.

Кукуруза возделывается на всех континентах. В 2018 г., по данным ФАО, посевная площадь кукурузы в мире составила около 190 млн га, было произведено более 1,1 млрд т зерна. Основными производителями зерна кукурузы являются следующие страны (млн т): США – 386, Китай – 257, Бразилия – 101, Аргентина – 51, Украина – 36, Мексика – 28, Индия – 27, Канада – 16, Индонезия – 12, ЮАР – 12, Россия – 11. Треть всего производства зерна кукурузы приходится на США, а более половины на две страны – США и Китай. В России, по данным Росстата, площадь посева кукурузы на зерно в 2019 г. составила 2,6 млн га, было произведено около 13,93 млн т зерна при средней урожайности 5,75 т/га.

Возделываемые в мире гибриды и сорта кукурузы различаются по вегетационному периоду от ранних до поздних групп спелости, Для характеристики вегетационного периода ФАО приняла таблицу от 100 до 999 единиц. С учётом суммы среднесуточных и эффективных температур классификация гибридов кукурузы по группам единиц ФАО для условий России приведена в таблице.

| ФАО | Сумма температур | Гибриды, стандарты | |

среднесуточных | эффективных | |||

Очень раннеспелые | 100–160 | 2000 | 800 | Кубанский 101 СВ, НУР, РОСС 130 МВ |

Раннеспелые | 170–190 | 2200 | 900 | Каскад 166 АСВ, Байкал, Краснодарский 194 МВ |

Среднеранние | 200–290 | 2400 |

| Машук 240, Ладожский А 221 МВ |

Среднеспелые | 300–390 | 2600 | 1170 | Машук 240, Краснодарский 377 МВ, Ладожский 397 МВ |

Среднепоздние | 400–500 | 2800 | 1210 | Машук 480 СВ, Ладожский 410 МВ |

Позднеспелые | свыше 500 | 3000 | 1250–1300 | Машук 510, Краснодарский 575 МВ |

Оценка вегетационного периода по количеству дней от всходов до созревания может быть использована только для конкретного пункта посева. В зависимости от сроков посева, температурного режима, влагообеспеченности у одного и того же гибрида показатель в днях значительно различается.

96 % валового сбора зерна кукурузы производится в европейской части РФ; лидируют Краснодарский край, Воронежская, Курская и Белгородская области, Кабардино-Балкарская Республика. Кукуруза на силос в России высевается на площади до 1,5 млн га. В связи с тенденцией расширения площади посева кукурузы на зерно севернее традиционной южной зоны РФ возрастает спрос на раннеспелые гибриды ФАО от 130 до 200. При соблюдении современной агротехнологии кукуруза даёт высокие урожаи зерна и силоса как на чернозёмных, так и на дерново-подзолистых, серых лесных и каштановых почвах. Кукуруза предпочитает нейтральные или щелочные почвы. Кукуруза – яровая культура. Лучшие предшественники – зерновые и зернобобовые культуры. Возможно возделывание кукурузы в монокультуре. Кукуруза отзывчива на орошение, удобрение, особенно азотное. Важную роль в росте, развитии растения по получению высокого урожая играют марганец, цинк, бор, молибден и др.

Как и по другим культурам, в технологии возделывания кукурузы уделяется особое внимание основной обработке почвы. В зависимости от почвенно-климатических условий, предшественников, состояния засорённости почвы могут использоваться отвальная, плоскорезная, нулевая, чизельная обработка почвы. Не менее важными элементами технологии являются предпосевная обработка почвы, сроки сева, использование гербицидов для уничтожения сорной растительности и средств химической и биологической защиты кукурузы от вредителей и болезней.

Кукуруза – пропашная культура. Для посева используются сеялки точного высева с междурядным расстоянием 70–80 см. Традиционно сев кукурузы начинают, когда почва на глубине заделки семян (5–10 см) прогреется до 10–12 °С. Холодостойкие гибриды высевают при температуре 6–8 °С. Уборку на силос производят в фазе молочно-восковой спелости или в начале восковой спелости силосоуборочными комбайнами. На зерно убирают зерноуборочными комбайнами с приставками. Требования к уборочной влажности зерна зависят от способа дальнейшего использования зерна, способов хранения, условий сушки.

Семеноводческие посевы убирают специальными початкоуборочными комбайнами при влажности зерна 25–35 %. При уборке с влажностью зерна менее 22 % ухудшается качество семян и возникают большие потери зерна от обрушивания. Современная технология «поле–завод» предусматривает уборку с одновременной очисткой основной массы початков в поле и доочисткой их на початкоочистительных линиях на заводе. Сушка семенных початков проводится при температуре теплоносителя не выше 40–45 °С до влажности семенного зерна 12–13 %. Суть технологии «поле–завод» заключается в том, что убранные комбайном початки незамедлительно доставляются на завод и загружаются в сушилку.

Размножается кукуруза семенами. В мире в основном в посевах используют гибриды, сорта ограниченно. В России семеноводство гибридов кукурузы ведётся с использованием С, М (молдавский) и SD типов цитоплазматической мужской стерильности (ЦМС). В производстве используются простые (SC), трёхлинейные (ТС), модифицированные (MSC, МТС) и двойные гибриды (DC).

Кукуруза японская (Zea mays var. japonica), кукуруза изящная (Zea mays var. gracillima) и др. культивируются в декоративных целях.

Вредители кукурузы: проволочники, ложнопроволочники, шведская ячменная муха (Oscinella pusilla), озимая совка (Agrotis segetum), хлопковая совка (Chloridea obsoleta), кукурузный (стеблевой) мотылёк (Purauste nubilalis), южный серый долгоносик (Tanymecus palliatus).

Болезни кукурузы: пузырчатая головня, пыльная головня, корневые и стеблевые гнили, гельминтоспориоз и др.; фузариоз, нигроспороз и бактериоз початков кукурузы и др.